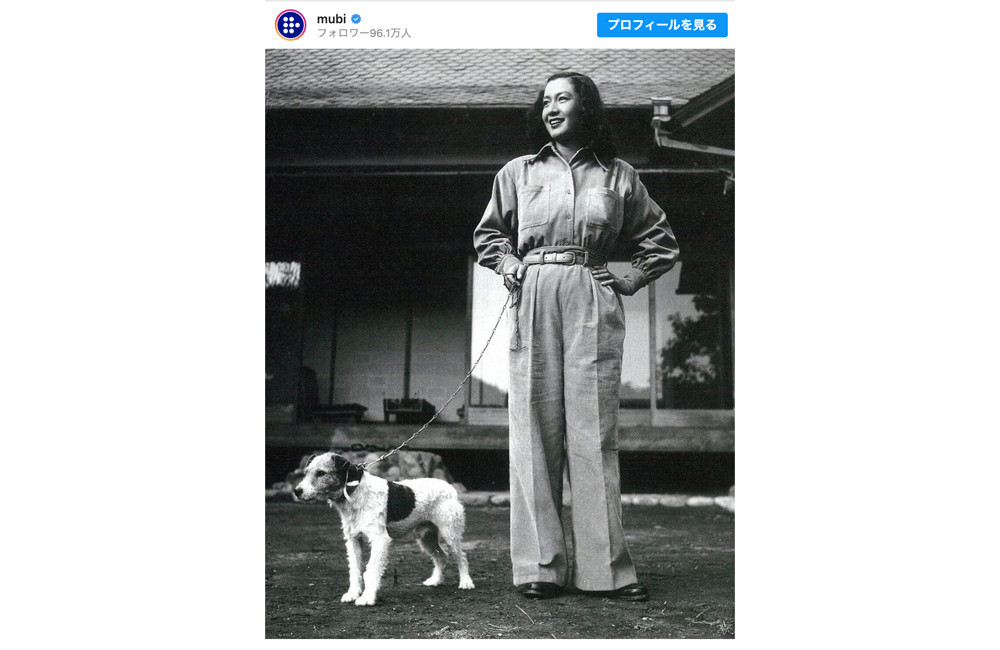

メインカット:『青春の氣流』©1942 TOHO CO., LTD.

日本映画は作品の質や量、動員数などの観点から、1930年代、そして1950年代に「黄金期」を迎えたと評される。その黄金期を彩った名監督たち——小津安二郎、成瀬巳喜男、黒澤明——と数々の仕事をともにした女優が原節子だ。

原節子は、自身が10代のころから映画に出演し続けた。とくに『東京物語』など、小津安二郎作品における演技は、彼女の代名詞として広く認知されている。しかし、小津安二郎が逝去した1963年、原節子は42歳で突如女優業を引退。2015年に95歳でこの世を去るまで表舞台に一切姿を現さなかった。「日本のグレタ・ガルボ」とも称されるそのキャリアから、原は日本の映画史において、どこか神格化されている。

また、原節子の人気を語る際、日本でしばしば用いられてきたのが「永遠の処女」というキャッチフレーズだ。この言葉は彼女の美貌、そして、献身的に夫に尽くす妻といった役柄のイメージを表す好意的な表現として人々に親しまれてきた。しかし、時代が変化しているにもかかわらず、固定化されたイメージに彼女を当てはめ続けることで、こぼれ落ちてしまう原節子の魅力があるのではないだろうか。

本稿では、これまでどうしても神格化されやすく、また「処女」のように、男性の存在や視点と紐づけて語られがちだった原節子のキャリアを「一人の演技者の肖像」として、いま一度見つめ直したい。クィア・スタディーズや映画 / 視覚文化の研究者である菅野優香氏に、小津安二郎作品を中心に話を聞いた。

インタビュー・テキスト:羽佐田瑶子 編集:井戸沼紀美(CINRA, Inc.)

「少女」「女神」「娘」。時代とともに周囲がつくりあげたイメージ

──まずは、原節子の女優としての経歴についてうかがえますでしょうか?

菅野:原節子は1920年に生まれ、困窮していた家庭を支える目的もあり15歳で映画界に入りました。映画『ためらふ勿れ若人よ』(1935)でデビューした当時の姿はまさに「可憐で清純な少女」というイメージです。しかし成熟するにつれ、世間から「近代性を持った若い女性」「絶世の美女」といった印象を持たれるようになっていきます。

ここでいう「近代性」には、外見のことも内面のことも含まれます。容姿について「近代性」というのはどうかとも思うのですが、当時の新聞や雑誌を見ていると、必ずといっていいほど目が大きくはっきりとした顔立ちや、当時の日本の女優としては比較的大きな身体について書かれているようですね。

内面についても、それまでの日本の女優——例えば田中絹代や入江たか子など——は見た目だけでなく性格的にも可愛らしくて楚々とした印象を持たれる人が多かったなか、原節子はキャリアの早い段階から非常にはっきりとした性格で知られていたようです。(参考記事:田中絹代作品など過去の名作を世界に届けたデジタル修復の仕事とは?)

──原節子はその後、山中貞雄監督『河内山宗俊』(1936)の撮影中にドイツのアーノルド・ファンク監督の目にとまり、日独合作の映画『新しき土』(1936)に出演します。

菅野:『新しき土』で一躍有名になった原節子は第二次世界大戦中、国策映画に出るようになります。兵士が前線に向かうなかで、国内で「しっかりがんばる女性」というイメージが広がり、原節子は「銃後の女神」と呼ばれました。

しかし、戦後になるとイメージがガラッと変わります。女性解放のムードも相まって、明るくて意志が強い、独立した女性を演じることが多くなり、今度は「戦後民主主義の女神」と呼ばれました。このイメージを決定づけたのは、黒澤明監督の『わが青春に悔なし』(1946)と今井正監督の『青い山脈』(1949)でしょう。一世を風靡した『青い山脈』では、学生とスポーツを楽しむような元気のいい先生役を演じました。

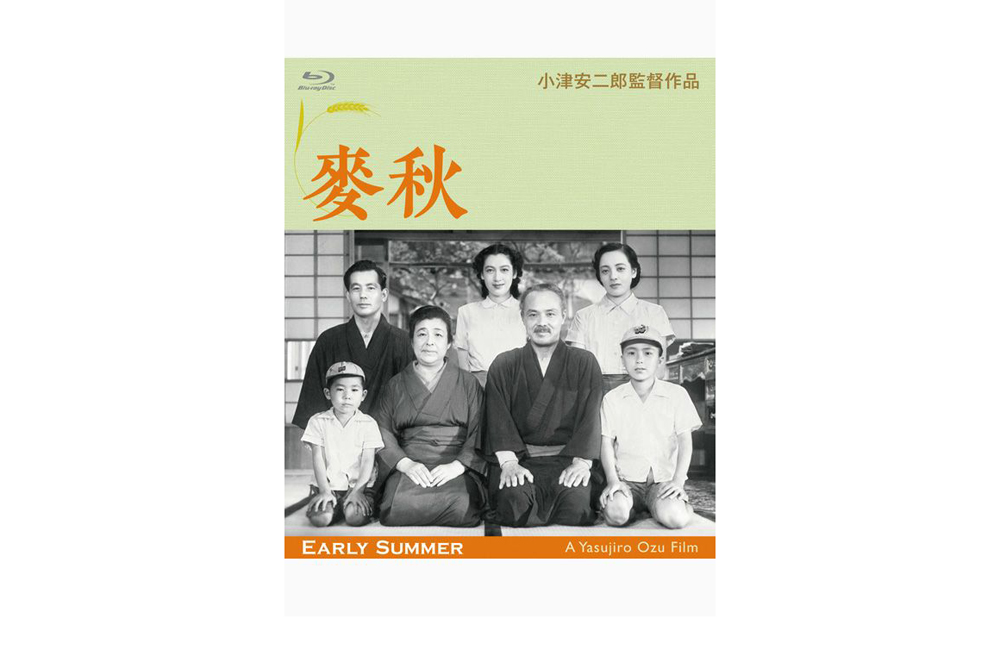

また、原節子といえば現在でも「中産階級の良家の娘」といった、品性や知性と結びつくイメージが強いと思います。それを決定づけたのが小津安二郎監督の『晩春』(1949)、『麦秋』(1951)、『東京物語』(1953)ではないでしょうか。原節子が三作にわたり「紀子」という名の主人公を演じ続けたことから「紀子三部作」とも呼ばれています。

このように周囲がつくり上げたイメージというのが時代ごとに強烈にあるため、本人にも複雑な想いがあったのではないかと想像しています。

じつは庶民的でユニークな役柄も。「永遠の処女」に縛られない姿

──「永遠の処女」というキャッチフレーズは、いつごろ生まれたものなのでしょうか?

菅野:私が調べた限りでは小津監督作品に出演するよりも前、1946年頃に『映画ファン』という雑誌で、とある映画プロデューサーがそう呼んでいるのがおそらく初出です。その後、紀子のような役柄のイメージも相まって、ある意味「非性化」された存在として、どんどん神格化されていきました。

しかし、共演した俳優さんや周囲のスタッフの話によると、原節子はシャイだけれど気さくで、お酒もタバコも好きな、非常に庶民的な人柄だったようです。

愛想のないところもあって、インタビューでもまったくこびを売らない。「あなたの魅力はなんだと思いますか?」と記者に聞かれた際に、「さあ? 魅力なんてほかの人が決めることでしょう」と答えたというエピソードもあります。あまりにそっけない返事で、当時の記事を読んでいると可笑しいんです。

菅野:また、あまり知られていませんが彼女はユニークな役柄も数多く演じています。私が大好きなのは稲垣浩監督の『ふんどし医者』(1960)。博打好きの人妻を演じていて、お金がなくなってくると、あの上品な口調で夫に「あなたのお着物貸して」と言うんです。そして質に入れて売ってしまう(笑)。突拍子もなくて、ヘンテコな役ですよね。

原節子の代名詞ともいえる小津安二郎作品での演技を「究極の原節子像」として、それ以外の作品での演技を「迷走している」などネガティブにと捉えた評も存在したようですが、それは評価の分かれ目ですね。個人的にはいろいろな役を楽しくも必死に演じる原節子に、豊かで多面的な人間性と表現者としての矜持を感じます。

小津作品にも、実生活にも垣間見える女性同士の絆

──菅野さんが以前国立映画アーカイブの原節子特集に寄せた文章のなかで、非常に新鮮な視点がありました。小津作品において、原節子が演じる役がほかの女性たちとのあいだに築く関係性こそが見どころだというものです。

菅野:私はクィア・スタディーズやフェミニズムに関心を持っているので、どんな映画を観ていても女性同士の絆に注意がいってしまいます。ただ、小津作品のなかで原節子がいちばん輝いて見えるのは、やはり彼女が他の女性たちとおしゃべりしたり、おやつを食べたりしながらともに時間を過ごすシーンだと思うんです。

『東京物語』の終盤における義母や姪との関係性にも胸を打たれましたし、『麦秋』における義姉や近所のおばさんとの関係も好きです。ほかにもたくさん好きなシーンがあるのですが、あと一つ、印象深かった場面について触れたいと思います。

それは「紀子三部作」に毎回登場する親友のアヤが『麦秋』で、紀子が女学生時代に「ヘップバーン」のブロマイドを集めていた事実を、楽しげに知人に明かす場面です。

菅野:英語字幕では「ヘップバーン」が「オードリー・ヘップバーン」と翻訳されていたのですが、映画が1951年公開であることから紀子やアヤの学生時代を逆算すると、これは明らかに1930年代に活躍した女優、キャサリン・ヘップバーンを指しているんですね。

キャサリン・ヘップバーンといえば、グレタ・ガルボ、マレーネ・ディートリッヒとともに、レズビアンアイコンとして知られた人物です。だからといって紀子がレズビアンだと主張するつもりはないのですが、女性スターに対する憧れをもった学生だったというキャラクター像は、女学校などで「エス」と呼ばれる女性同士の親密な関係が展開されていた日本の歴史的背景を考えると、とても興味深いものです。

──原節子さんご本人の人間性としても、女性同士の絆を大事にされる部分はあったのでしょうか?

菅野:原節子は信頼している友人との縁はとても大事にするタイプだったと聞きます。当時、撮影現場に居た女性スタッフといえばスクリプターと結髪(現在でいうヘアメイクのような職業)くらいでしょうか。そんななか、原節子はデビューして間もなく出会った結髪の中尾さかゑという女性と親友になり、引退後まで続く友情で結ばれていたようです。

一介の結髪と大スターの原節子が親友であったことについては、「映画業界の摩訶不思議」だといわれてきたそうですが、私はこれも原節子らしいエピソードだと思いますね。

キャッチフレーズや先入観に縛られない視点を

──原節子が42歳で引退し、一度もスクリーンに戻ってこなかったのはなぜなのでしょうか。

菅野:その理由には諸説あって、さまざまな憶測が飛び交ってきました。なかでも、100人中99人は唱えたのではないかというのが「老いた姿を人前に晒したくなかったのではないか」というものです。しかし私には、「魅力なんてほかの人が決めることでしょう」と言い放っていたような人が、老いによる「美貌の衰え」を気にしていたとは思えません。

反対に非常に原節子らしいと感じたのは、小津監督の『秋日和』(1960)で共演した岡田茉莉子が、原節子から引退の理由を「畳の上での芝居がしづらくなったから」だと聞いたという話です。この話は、2015年に原節子が逝去した際の『週刊朝日増刊』で語られています。

畳の上で立つ、座る、という基本的な動作が思うようにできなくなってきたことに表現者としての限界を感じで潔く引退したというのは、いかにも原節子らしいなと思います。

——人柄を知った上で彼女の演技に触れると、また違った魅力が見えてきそうですね。

菅野:そうですね。加えて、観る人の生きる時代が変化することによっても、さまざまな新しい魅力が見出せるものだと思います。例えば、大学でのクィア・スタディーズの授業で、海外から来た生徒と「紀子三部作」を考察する機会があったのですが、そのなかで「紀子はアセクシュアル、またはアロマンティック(他者に対して性的・恋愛的に惹かれることがない、または性的・恋愛的な関心がない人)ではないか」という見方が出てきたんです。これを聞いて私も、そういう読みもありかもしれないと思いました。

「紀子三部作」には結婚の話題もつきまといますが、作品における恋愛の要素は、取ってつけたような印象を受けるんです。例えば『麦秋』において、家族から持ちかけられるお見合い話に消極的だったはずの紀子は、親しい近所のおばさんから「あなたのような人が家に来てくれたら」と言われると、急に彼女の息子との結婚を決意します。それまで進んでいた別のもっとよいお見合いの話をあっけなく反故にしてしまい、憤り、呆れる家族にもガンとして譲りません。

原節子は若い世代にとっては古典的な女優に見えるかもしれないと感じていましたが、まだまだいろいろな読み方ができるものだなと感じました。

──最後に、あらためてになりますが読者の方に向けて、原節子の演技者としての魅力を教えていただけますでしょうか。

菅野:ここまでもたびたび言及した小津安二郎作品における原節子は本当に素晴らしいです。しかし一方で、「原節子は小津監督あってこその女優」では必ずしもない、と思っています。

小津監督によって原節子の複雑な魅力が引き出された部分もありますが、彼女自身も試行錯誤しながら、監督たちとともに映画をつくっていったのです。映画は監督がすべてコントロールできるものではなく、作品に素晴らしい完成度をもたらした一つの要因が彼女の演技だったのではないでしょうか。

ですから、ぜひキャッチフレーズや先入観に縛られず、原節子のさまざまな演技を見ていただきたいです。

菅野優香

同志社大学教員。専門は映画研究、クィア・スタディーズ。近著に『クィア・スタディーズをひらく』『The Japanese Cinema Book』(ともに共著)など。編著『クィア・シネマ・スタディーズ』が2021年に刊行。

東宝の90年 モダンと革新の映画史

国立映画アーカイブによる、映画会社・東宝の設立90周年を記念した上映企画。小特集として「脚本家 黒澤明」が組まれ、原節子出演作『青春の氣流』(1942年)が上映される。

概要

期間:2022年10月4日〜12月25日

チケット価格:一般520円(税込)、高校・大学・65歳以上310円(税込)、小・中学生100円(税込)

主催:国立映画アーカイブ

協力:東宝株式会社

ウェブサイト:https://www.nfaj.go.jp/exhibition/toho202209/