監督、プロデューサー、俳優、脚本家、カメラマン、美術監督……映画製作の現場では、多くのプロフェッショナルが知見を結集させて作品づくりに取り組んでいる。そんな映画を支える仕事一つひとつを紹介する連載『舞台裏の匠たち』。第2回は、フィルムの原版をデジタル化し、映像や音声の修復を行なう仕事について、田中絹代作品『月は上りぬ』(1955)、『乳房よ永遠なれ』(1955)のデジタル修復の様子を中心に紹介する。

映画の撮影および上映の方法がフィルムからデジタルになり、制作・配給・劇場など映画を取り巻く環境もどんどん変化しつつある昨今。製作から年月が経った名作映画がデジタルリマスター版として再び世界に羽ばたき、魅力が再発見される機会も生まれている。すごい早さでトレンドやフォーマットが刷新されるデジタル技術を駆使し、映画を活かし続けるデジタル修復とは一体どんな仕事なのか。

映画のフィルム現像事業で創業し、映像制作サービスを幅広く手掛けている株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスで、映像のデジタル修復の進行管理を担当する藤原理子氏と、クライアントである配給会社との調整を担当する土方崇弘氏に話を聞いた。

取材・文:矢部紗耶香 編集:森谷美穂(CINRA, Inc.)

Main image : © 1955 NIKKATSU

復元か、改良か? 作品によって異なるデジタル修復のゴール

──近年、なぜクラシック映画のデジタルリマスター版が増えているのでしょうか?

藤原:現在、海外も含めてほとんどの劇場ではフィルムによる上映ができず、デジタル化をしないと作品が世界に広がらない状況になっています。そのため、デジタル修復を行なう作品が増えているんです。

──デジタル修復の作業とは、どのように進めていくものなのでしょうか?

藤原:まずフィルムの状態を確認し、スキャンしてデジタル化するところから始まります。次に、ノイズやゴミを取り除き、色味を調整。それらがすべて完了したら、上映に必要な最終データを作成していきます。

藤原:フィルムの状態は1コマ単位で異なります。1秒につき24あるコマを一つひとつ丁寧に確認して、フィルムの表面に映っているキズやゴミを消したり、経年劣化などでコマが飛んでしまった部分を、専用のソフトを使って復元したりしていきます。

──とても地道な作業ですね。修復すべき箇所は、どう判断されているのでしょうか。

藤原:基本的には公開当時の状態をひとつのゴールとしているため、当時はなかったキズやゴミは修復の対象になります。

土方:作品によっては、いまの技術を駆使し、当時を超えた状態を目指して修復することもあります。こうした修復の方針は、配給会社など作品の権利者とも相談して決めているんです。

──作品によって修復の方針が異なるんですね。

土方:例えば人気の作品だと「配信などでいま観られるものからどう進化したのか」など比較されることも多くあります。昨年担当した山中貞雄監督の『丹下左膳餘話 百万両の壺』(1935)も、そのひとつ。戦前のこの作品は、後年の検閲によるシーンの欠落や、時間の経過に伴う劣化などが生じていました。

多くのファンの方に見ていただけることが予想されたため、配給会社の日活さんご判断のもと、傷やゴミを取り払うだけでなく、いまの技術を最大限に使い、欠落してしまったシーンなども復活させて最良復元版をつくる方針で修復に取り組みました。オリジナルの良さを損ねないために、フィルムがもつ映像の質感を保持することにもこだわって復元しています。

一方で、デジタル修復されたタイミングで初めて観るという人のほうが多い作品もあります。そういう場合に、フィルムの症状による見づらさをできる限り解消し、当時完成したばかりの新作のような状態で観てもらえるように修復することもあります。

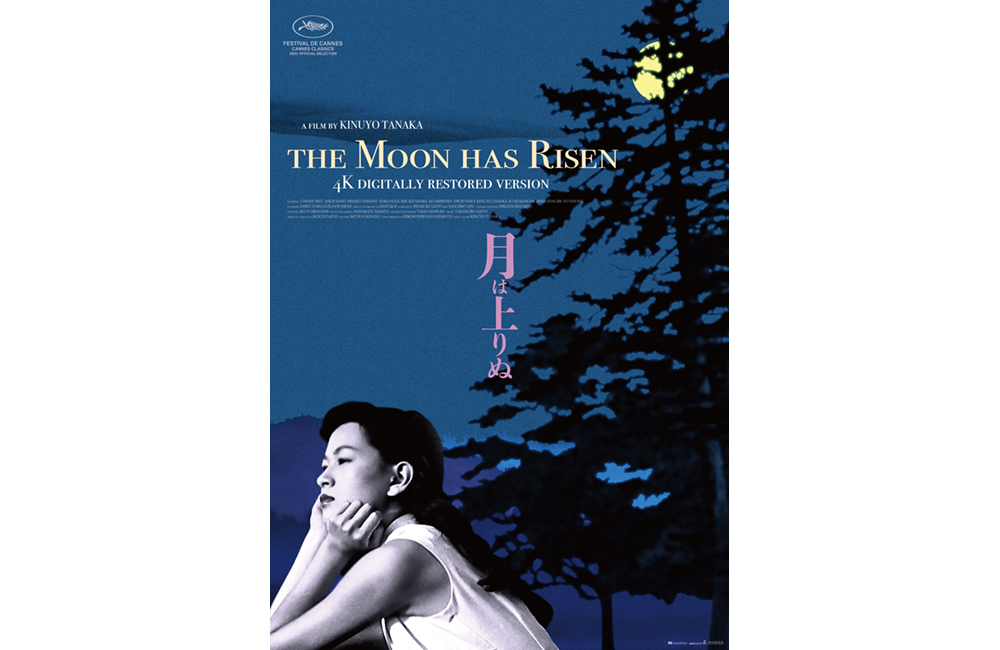

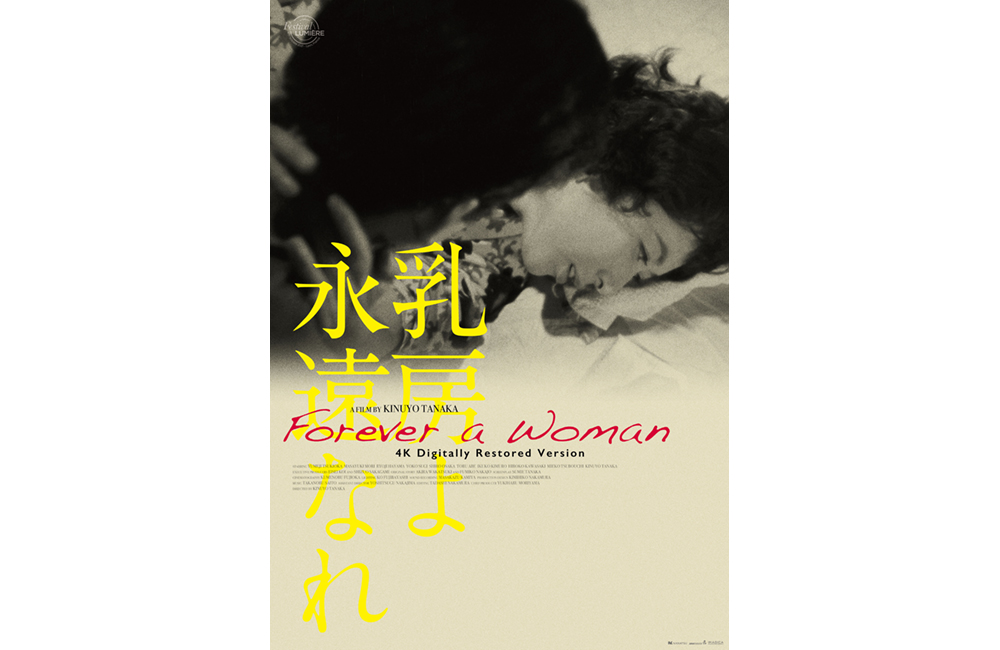

藤原:フィルムの修復は、自分が生まれてもいなかったほど昔に撮られた作品に対して、想像力を膨らませながら行なう作業です。このとき、台本や昔の批評など作品に関する情報が多く残っていると、当時を想像する助けになります。私が担当した田中絹代監督の『月は上りぬ』(1955)と『乳房よ永遠なれ』(1955)は、日活さんがフィルムや資料を丁寧に保管してくださっていたので、とてもスムーズに作業が進められました。

公開当時の意図を汲んだ、田中絹代監督作品のデジタル修復

──『月は上りぬ』では、主にどんな修復をされたのでしょうか。

藤原:本作の修復の方針は、「当時のフィルムの質感やトーンを損ねることなく、新作初号の姿を目指す」というもの。フィルムの状態が綺麗だったのでそこまで大きな修復はありませんでしたが、撮影時にあったレンズのゴミは除去しました。このゴミは公開当時にもありましたが、意図されたものではなく、また従来の技術では修復が難しかったものです。「デジタル復元版」として初めて作品に触れる方がストレスなく鑑賞できることを優先し、除去するという選択をしました。

──作業のなかで、印象に残っているできごとはありますか。

藤原:今回は修復と合わせて海外向けに新しい英訳の制作も行ないました。そのなかで、最初と最後に出てくる謡(日本の伝統芸能・能の台詞部分)を、翻訳したことが印象に残っています。

当時の台本には謡で何が言われているのか表記がなかったので、これまでの英訳版でも訳語がついていませんでした。でも、今回依頼した翻訳者のドン・ブラウンさんから「この謡はすごく意味のあるものだから、翻訳したほうがいい」とアドバイスをいただきまして。そして今回、初めて謡の英訳ができたんです。英訳を見て、私自身も「こういう意味だったのか」とわかって面白かったです。

土方:月夜の演出も印象に残っています。作中では夜のシーンですが、実際の撮影時刻はバラバラだったようで、あるカットでは空が明るく見えていたのに、次のカットで急に真っ暗になったり、俳優の姿を映す場面は照明ですごく明るくなったり。それらをどのように修復していくか、カラリスト(映像の色彩やコントラストを調整し、演出意図に沿った色調に整える専門技術者)や関係者と議論になりました。

──最終的にはどのように判断されたのでしょうか。

土方:日活クラシック作品を手がけて20年のカラリストが担当だったので、「当時の日活撮影所では物語のつながりだけでなく、所属俳優の顔を照明でしっかり見せることも重視していた」と知っていまして。その知見を踏まえて、照明で明るくなったシーンは一見不自然に見えますが、当時は自然な撮り方であり、日活作品の特徴だと判断。撮影時刻による明るさの違いについても、制作当時の判断を尊重して過度な調整は避けることにしました。

藤原:色やコントラストについては調整すべきかどうかの判断がすごく難しいのですが、台本や資料など残っている記録を参考に判断しています。

──修復の作業は、時間が許す限りとことん追求できるように感じます。藤原さんが進行管理の視点で心がけていることはありますか。

藤原:スタッフが決められた作業時間で集中して取り組めるよう、必要な情報を事前にしっかりと集めておくようにしています。また、「いい修復」の方向性を揃えるため、スタッフはもちろん作品の関係者ともコミュニケーションをとりながら、このデジタル修復でどこを目指していくか意見をすり合わせることも意識しています。

クラシック映画が100年先も生き残れるよう、多くの人に観てほしい

──たくさんの日本映画があるなかで、デジタル修復にはどんな作品が選ばれるのでしょうか?

土方:国内や海外で人気の作品、海外で人気の監督が参考にした作品や、著名監督の生誕や没後の周年を記念してなど、それぞれに理由があります。デジタル修復された作品を順に観ていくと、いまの映画文化の潮流が垣間見えるかもしれないですね。

──なるほど、さまざまな理由や文脈があるのですね。

土方:『月は上りぬ』は、田中絹代監督作品として2021年の「カンヌ国際映画祭」への出品がきっかけで4K修復のプロジェクトがはじまりました。その後、同じくフランスで開催される、クラシック映画をはじめ映画の歴史に焦点を当てた「リュミエール映画祭」でも特集上映され、逆輸入というかたちで「東京国際映画祭」でも上映されたのです。

その前段として、マーク・カズン監督が女性の映画製作者にフォーカスしたドキュメンタリー作品『Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema』(2018)で、日本の女性監督として唯一田中監督が選ばれたという背景もありました。

藤原:「リュミエール映画祭」のときの写真には、年齢・性別問わずさまざまな観客が作品を観るために会場の外にまで並んでいる姿があり、熱狂して観ていただけたことを知って嬉しかったです。

私自身も田中監督の作品がとても好きで。とくに『乳房よ永遠なれ』は、女性の生き方について心に強く訴えかけてくる映画です。公開から70年も経っていますが、自分に正直な強い女性として描かれている主人公のふみ子は、いまを生きる私たちにも身近な人物のように感じられます。

──自分が手がけた作品が、多くの人に届いているのを見られるのは嬉しいですね。

藤原:デジタル修復は裏方仕事のため、映画が観客にどのように届いているのかを見られる機会はあまりないんです。なので今回、「カンヌ国際映画祭」をきっかけに「東京国際映画祭」でも上映されるといったムーブメントが起こり、SNSなどにも高い熱量で感想が書かれているのを見て、すごく胸が熱くなりました。

──デジタル修復の仕事に対して、お二人はどのように考えていますか。

藤原:デジタル修復の仕事が今後もずっと続けば、フィルムがたとえ制作時の状態のままで残っていなかったとしても、当時の制作意図を後々汲み取って残していくことができるのではと思っています。そのために、どのようにデジタル修復を行ったかを記録することを、仕事をするうえで一番大事にしています。

いま、100年前の映画が残っているように、私たちがいなくなっても作品は生き残る。この先、修復したい・上映したいと思った方が、当時意図されたかたちできちんと上映できるよう、「この作品ではどういう判断でどんな修復を行なったか」「何を修復しなかったか」を細かく記録しています。

土方:デジタル修復の仕事に就いたことで、映画を見ると「この作品に関わった当時の人たちはどんな想いでつくっていたのか」など、自分が生まれる何世代も前の制作者の想いを想像するようになりました。

自分自身、映画をはじめドラマやミュージックビデオなど、さまざまな映像作品に魅了され、救われてきた実感があって。その感謝の気持ちを仕事にぶつけ、映画に留まらずどんな映像も長く残していくことができたらと思っています。

──クラシック映画を残していくためには、何が必要だと思いますか。

藤原:デジタル修復された作品をたくさんの人に観ていただくことです。そして観た人に、作品の面白さをシェアしてもらうことが、作品を残すことにつながると思っています。

どんな作品も、誰かの人生を救う可能性があると思っています。誰にも発見されず観客に届けられないと、その映画は無かったものになってしまいます。なので、気になる作品でいまは観られないものがあれば、「これが観たい!」とどんどんSNSなどで発信して、配給会社などの権利者に声を届けてほしいですね。

※『月は上りぬ』『乳房よ永遠なれ』の4Kデジタル修復は、日活株式会社と国際交流基金が共同して行ないました。今回のインタビューは、日活株式会社の特別な協力のもと実施しています。修復された作品は、海外において国際交流基金が企画する日本映画上映事業でも上映していきます。

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

1935年にフィルムの現像事業を目的として創業。東洋現像所・IMAGICAを経て、現在は株式会社IMAGICA GROUPの、映像制作サービス事業を担う。映画をはじめとした映像の修復・復元・保存サポートや、映画の映像・音声編集、吹替・字幕・翻訳など各種の映像技術サービスを行なう。