国際交流基金が主催する特集配信企画「JFF+ INDEPENDENT CINEMA」では、日本の映画文化を支えてきた「ミニシアター」に焦点を当て、日本全国のミニシアター支配人たちがセレクトした日本映画を海外向けに無料配信しています。

ミニシアターとは、大手映画会社から独立した経営を行っている小規模な映画館のことです。コロナ禍以前の2019年には日本国内で公開された1,292作品のおよそ7割が、日本各地のミニシアターで上映されるなど、ひとりひとりの観客が多様な作品と出会うことのできる貴重な場となっています。本記事では、こうした日本におけるミニシアターをめぐる歴史や意義についてのコラムをお届けします。

文: 土田環 編集:国際交流基金

コロナ禍と映画館

2020年2月から3月にかけて、日本においても、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化し、文化芸術活動にも影響が出始めてから早くも2年半が経つ。この間、日本の映画産業は大きな打撃を受け、2020年の映画館の興行収入は前年よりも45%減少して1,432億円となった。2021年の興行収入は1,619億円と微増したが、2000年以降で最高の興行収入となった2019年の2,611億円の市場規模にはほど遠い。休業や時短要請、客席数の制限を受け入れざるを得なかったこともあるが、外出自粛の要請によって、観客とりわけ高齢者の足が映画館から遠のいたことがその要因の一つだと考えられる。緊急事態宣言が解除され日常生活を取り戻しつつある現在も、映画館へ足を運ぶ観客の数は諸外国と同様に未だ回復の途上にある。

なかでも低予算映画や、若手のインディペンデント映画、旧作を多く上映するミニシアター、名画座といった小規模映画館は、コロナ禍による影響を大きく被り、経営的な苦境に立たされることになった。こうした映画館の危機に対して、2020年4月には、映画人の有志が中心となって「SAVE the CINEMA」プロジェクトを立ち上げ、ミニシアターに対する緊急支援を求めるその要望書に9万筆を超える署名を集め、政府や関係省庁へ提出した。また、映画監督の深田晃司、濱口竜介らによって「ミニシアター・エイド基金」が設立され、クラウドファンディングには約3万人が賛同し、1か月ほどで3億3千万円の支援金が集まり、118の劇場に約300万円が分配された。同時期には、井浦新、斎藤工、渡辺真起子ら俳優たちが「Mini Theater Park」を立ち上げ、全国のミニシアターを支援する活動を展開している。

映画監督の呼びかけによって立ち上げられた「ミニシアター・エイド基金」のクラウドファンディングでは目標金額を大きく上回る3億3千万円の支援金が集まった。

コロナ禍において、「ミニシアター」という言葉や映画館の存在は、存続の危機に直面したことでかえって注目を集めたが、結果的に二つのことを明らかにしたと言えるだろう。まず、小規模な映画館の経営基盤の脆弱さが表面化したこと。そして、恒常的に映画館を支える公的な支援やそれを担う専門機関の必要性がはじめて人々に認識されるようになったことである。それは、映画館で映画を観ることを失いたくないという人々の想いが可視化されたということでもある。とりわけ、ミニシアターや名画座に対する支持が想像よりもはるかに多かったということは、こうした劇場の存在する意義を私たちに改めて認識させるものであった。

ミニシアターの確保する多様性

そもそも、「ミニシアター」とは、和製英語であり、大手映画製作・配給会社の直接の影響下にない独立した経営を行い、単館ないしは数館による公開を前提とした作品や、旧作及びロードショーによる上映が終了した新作によって番組編成を行う映画館のことを示す。芸術性に秀でた作品や旧作も多く上映することから、「名画座」という呼称と区別することなく用いられる場合もあり、近年では「シネマ・コンプレックス以外の映画館」を総称する言葉として用いられる例も散見される。また、「前衛的なテーマなどの演劇公演・映画上映を企画」(『広辞苑』)する傾向が強いことから、英語と同様に「アートシアター」「アートハウス」といった言葉も良く目にするようになった。ミニシアターでは、独自の判断基準で上映作品を選ぶため、映画館によって好みや特徴が現れる。そのため、映画館自体に固定のファンが付くことも珍しくない。

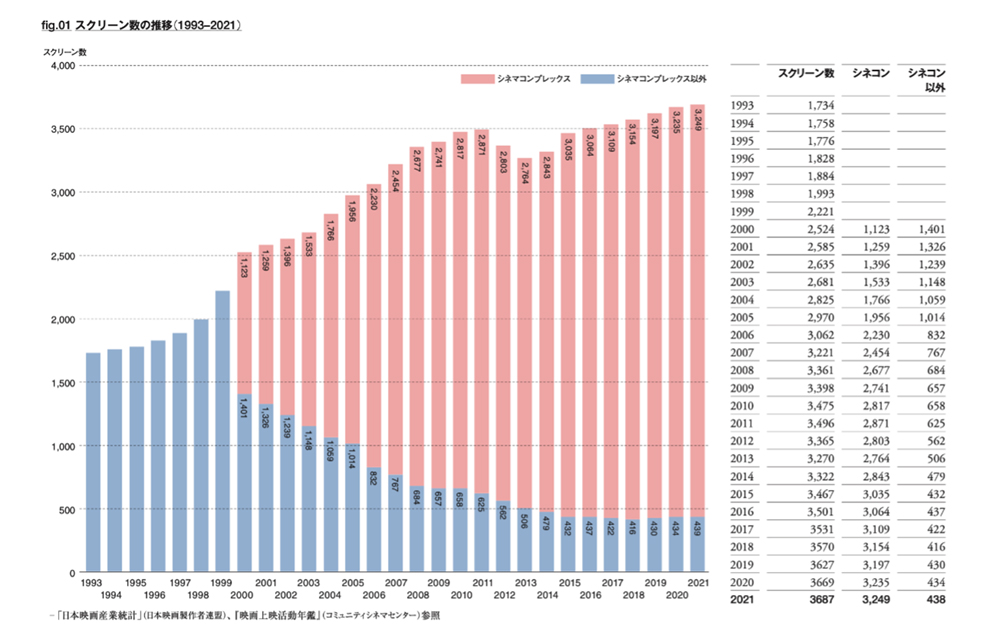

『映画上映活動年鑑2021』(一般社団法人コミュニティシネマセンター発行)によれば、日本国内には現在 3,687スクリーンが存在し、そのうちの 88%にあたる3,249スクリーンをシネマ・コンプレックス(同一施設に5スクリーン以上の映画館)が占めている。それ以外の映画館は 438スクリーンで全体の約12%、ミニシアターはそのうちの240スクリーン、全体の割合から言えば、約6.5%を占めるにすぎない。しかし、映画館数では、全国に596館の映画館が存在するなかで、シネマ・コンプレックスが360館、それ以外が236館。そのうち136館がミニシアターにあたる。施設の規模に関しては、かつて一般的には300席以下の劇場とされていたが、今日では50席から200席程度の劇場まで様々であり、これはシネマ・コンプレックスの1スクリーンあたりの客席数と比べてみても必ずしも「小さい」とは言えない。

1993年から2021年の日本全国に所在するスクリーン数の推移。一般社団法人コミュニティシネマセンター発行『映画上映活動年鑑2021』「Ⅰ 映画館での上映」より引用。

一般社団法人コミュニティシネマセンターの調査によれば、コロナ禍以前の2019年に日本で公開された映画作品1,292本のうち、約70%の作品をミニシアターが上映しており、518本(約40%)の作品はミニシアターのみで上映されている。これは、ミニシアターの存在がなければ、約半数の映画が上映の場所を失うということにほかならない。すなわち、こうした映画館の活動こそが日本国内における映画の多様性を確保している。諸外国においては、フランスの「CNC」、韓国の「KOFIC」、ドイツの「FFA」のように、映画の上映振興を担う機関があり、日本のミニシアターのようなアートハウスや独立系の映画館を助成する制度が設けられていることが多い。だが、公的な支援をほとんど受けずに、100館を超えるミニシアターが大都市のみならず中小都市にも存在している日本のようなケースは、かなり例外的なものだと言えよう。

社会・文化の交差点としてのミニシアター

日本におけるミニシアターの歴史は、先に述べた意味において、作品の多様性そのものである。その起源は、1961年に東宝、東宝東和、三和興行などが共同で設立した配給会社、日本アート・シアター・ギルド(ATG)による配給作品の受け皿としての映画館に遡ることができる。東京の「日劇文化」や「新宿文化」といった映画館はその草分け的な存在といえるだろう。ATGは、1950年代の欧米におけるアート・シアター運動の影響を受け、東和映画の川喜多かしこらが結成した「日本アート・シアター」を前身にして、前述したように商業的には流通の困難な外国映画の上映を目的とする配給会社として設立された。『野いちご』や『尼僧ヨアンナ』といったヨーロッパ映画を中心として、東京だけでなく、名古屋、大阪、神戸などの大都市にある約10館ほどをミニ・チェーンとして、大手からは独立した形式で映画配給が行われた。1967年からは独立プロと連携をして映画製作を開始し、大手映画製作会社から飛び出して映画制作を続けていた大島渚、篠田正浩、吉田喜重らの作品をはじめとして、『薔薇の葬列』、『青春の殺人者』といった前衛的かつ野心的な作品をATGは多く発表し、1960年代から70年代の日本映画史においてカウンター・カルチャーを築いた。

その後、1968年に設立された「岩波ホール」(1968-2022)を拠点として、高野悦子と川喜多かしこが始めた活動「エキプ・ド・シネマ」は、サタジット・レイ『大地のうた』(1955)のようなインド映画をはじめとして、ロードショー公開されない欧米の映画や、これまで日本では上映がされてこなかった国々の作品を単館公開という形式で多く紹介した。その数は、66の国と地域の計274本にものぼる。「岩波ホール」では、『家族の肖像』(1974)、『旅芸人の記録』(1975)といった作家主義的な映画がフランス映画社や東宝東和の配給により公開されて成功を収めたほか、『宋家の三姉妹』(1997)、『八月の鯨』(1987)は31週間のロングラン・ヒットを記録している。

1970年代において、大量動員方式の大劇場型映画館の対極を志向する動きは、映画を愛好する人々の芸術を希求する思いや、商業主義に反発する政治的な意志と結びついた、社会的な「運動」の側面が強かったが、1980年代になるとそれは「興行」へ重点を移し、それまでの限定的な映画観客層の幅を広げるようにして、大都市を中心に多くのミニシアターが開館した。

1981年に新宿にオープンした「シネマスクエアとうきゅう」(1981-2014)は、以前では公開を見送られたような個性的な作品を選りすぐって上映し、作品単体のファンだけでなく、それを番組として編成する映画館そのものに対して観客の意識を向けさせることに成功した。高価な座席シートを設置したことも話題となり、完全入替制で立見なし、上映中の途中入場なし、食べ物持ち込みお断りという方針を執った。この成功に続き、様々な興行会社がミニシアターの運営に乗り出し、「ユーロスペース」(1982-)、「シネヴィヴァン六本木」(1983-1999)、「シネセゾン渋谷」(1985-2011)、「シネマライズ渋谷」(1986-2016)、「シャンテ・シネ」(1987-)、「ル・シネマ」(1989-)といった映画館が誕生した。とりわけ、『モーリス』(1986)、『ベルリン天使の詩』(1988)、『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)といった作品により、女性客や若い観客をもターゲットに取り込み、ミニシアターの観客層は作家主義的な映画を求める人々だけにとどまらず広がっていった。

そして、レンタル・ビデオの普及によって小さな配給会社が増え個性的な作品が多く供給されるようになり、ミニシアターは90年代になって成熟期を迎えた。「シネマライズ渋谷」のように、映画館が情報の発信地として機能したこともこの時期の特徴として挙げることができるだろう。『ポンヌフの恋人』(1991)、『トレインスポッティング』(1996)、『アメリ』(2001)といった作品は、ファッションや音楽と強く連動して若い人々の「文化」を牽引していった。

映画館の地域格差

2010年以降になり、デジタル化の波が映画に到来すると、デジタル上映機材の導入や後継者不足といった問題に直面をして、閉館を余儀なくされる映画館が続出した。その多くはかつて大手の映画製作・配給会社の直営・系列館として経営されていた地方都市の既存興行館であり、シネマ・コンプレックスが2021年までの十年間で42館466スクリーンも増加していることとは対照的である。一方で、名画座を含むミニシアターは、5館30スクリーンほど増加しており、例として、東京都青梅市の「シネマネコ」(2021)、兵庫県丹波市の「エビスシネマ」(2021)、島根県益田市の「小野沢シネマ」(2022)などを挙げることができるだろう。

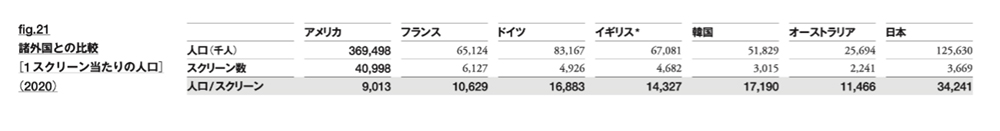

こうした状況のなかで、ミニシアターがその地域における「映画の多様性」を担保する意義はますます重要なものとなっている。1スクリーンあたりの人口を諸外国と比較すると、2020年において、日本は34,241人/1スクリーンだが、韓国は17,190人、フランスは10,629人、アメリカは9,013人となる。日本では一つのスクリーンにより多くの人々が群がっているのであり、大都市をのぞけば映画館へのアクセシビリティが前述した国々と比較して最も低いことがわかる。シネマ・コンプレックスがヒットする数少ない作品のために集中的にスクリーンを提供する一方、興行的には困難な中小規模の作品がミニシアターへ大量に流れ込む傾向は強くなっている。このことは、ミニシアターの経営を疲弊させる原因となっているが、地域社会のなかで人々を等しく映画に接続し、文化的なインフラストラクチャーを形成していくうえでその果たす役割は非常に大きい。

主要国における1スクリーン当たりの人口。一般社団法人コミュニティシネマセンター発行『映画上映活動年鑑2021』「Ⅲ 諸外国との比較[2020]」より引用。

次世代を築くミニシアター

コロナ禍によって映画館は大きく観客数と興行収入を減らすことになったが、これまでミニシアターの中心を占めていた高齢層の観客がいまだに映画館へ戻らない一方で、若い観客に向けられた試みが行われている。2021年1月から2月にかけて行われた「現代アートハウス入門:ネオクラシックをめぐる七夜」と題された企画では、ビクトル・エリセの『ミツバチのささやき』、ヴィタリー・カネフスキーの『動くな、死ね、甦れ!』、フレディ・M・ムーラーの『山の焚火』など、現在では上映することが単独では難しい古典的な作品を七夜連続で上映をして、様々な若手の映画監督や脚本家が自分たちの選んだ作品についてトークを行った。彼らにとって、ミニシアターは観客として自身と映画との出会いを作ってくれた空間でもあり、「育成の場」でもある。今日においてデビュー作がシネマ・コンプレックスで上映される映画の作り手はきわめて稀である。多くの若手映画監督は、インディペンデント作品を小規模な映画館や映画祭で発表し、注目されることによって制作の予算規模をより大きなものとしていく。

注目すべきなのは、この企画は全国のミニシアター18館で同時開催し、上映後のトークはオンラインで各会場を繋いでどこからでも質問を受け付けられるようにしたことである。差別化を図るべく生まれたミニシアターの個性をそれぞれが維持しながらも、互いに連帯して「場」としての映画館が持つ魅力を探求する点において、これは画期的な試みだったと言えよう。映画館は、「経験」の交差する空間でもあるのだ。各作品がトークに出演した映画監督たちにかつて与えた影響は、作品自体の今日的な存在意義=再発見として若い観客たちに差し出される。自分たちがミニシアターで観てきた映画の記憶が他者と重なり、ぶつかり合い、継承されていく。映画館は、それ自体が多様性の場であり、文化を発信する地点であると同時に、観ることを通じて過去・現在・未来を繋ぐような「教育的」な機能を持っているのだ。将来の映画文化を持続可能なかたちで下支えする仕組みが求められている。今だからこそ、ミニシアターを中心とする映画館に対して公的な支援のあり方を真摯に議論する必要がある。

ドキュメンタリーを中心とした映画作品の配給を手掛ける「東風」による「アートハウス入門」ポスター。2022年には「ドキュメンタリー」をテーマに特集上映を行った。

土田環

早稲田大学基幹理工学部表現工学科講師(専任)。専門は映画史・映画美学、映画上映マネジメント。早稲田大学卒業後、東京大学、ローザンヌ大学、パリ第8大学、ローマ第3大学の大学院に学び、二〇一六年より現職。学生時代より内外の映画祭プログラム、映画の国際共同製作に携わり、山形国際ドキュメンタリー映画祭東京事務局プログラム・コーディネーターを務める。

「JFF+ INDEPENDENT CINEMA」

https://www.jff.jpf.go.jp/watch/independent-cinema/

主 催:国際交流基金(JF)

協 力:一般社団法人コミュニティシネマセンター

実施期間:2022年12月15日 〜 2023年6月15日(6か月間)

配信地域:日本を除く全世界(一部作品に対象外地域あり)

視 聴 料:無料(視聴には要ユーザー登録)

字幕言語:英語、スペイン語(一部作品、日本語字幕あり)