メインカット:『男はつらいよ』シリーズ(写真提供 / 松竹)

1969年の第1作公開から、2019年の50作目の公開まで、長きにわたって日本で愛され続けてきた映画『男はつらいよ』シリーズ。東京・柴又エリア出身の主人公・寅次郎(通称、寅さん)が、「テキヤ」として露店を営みながら各地を転々としつつ繰り広げる、笑いあり、涙ありの人情物語だ。

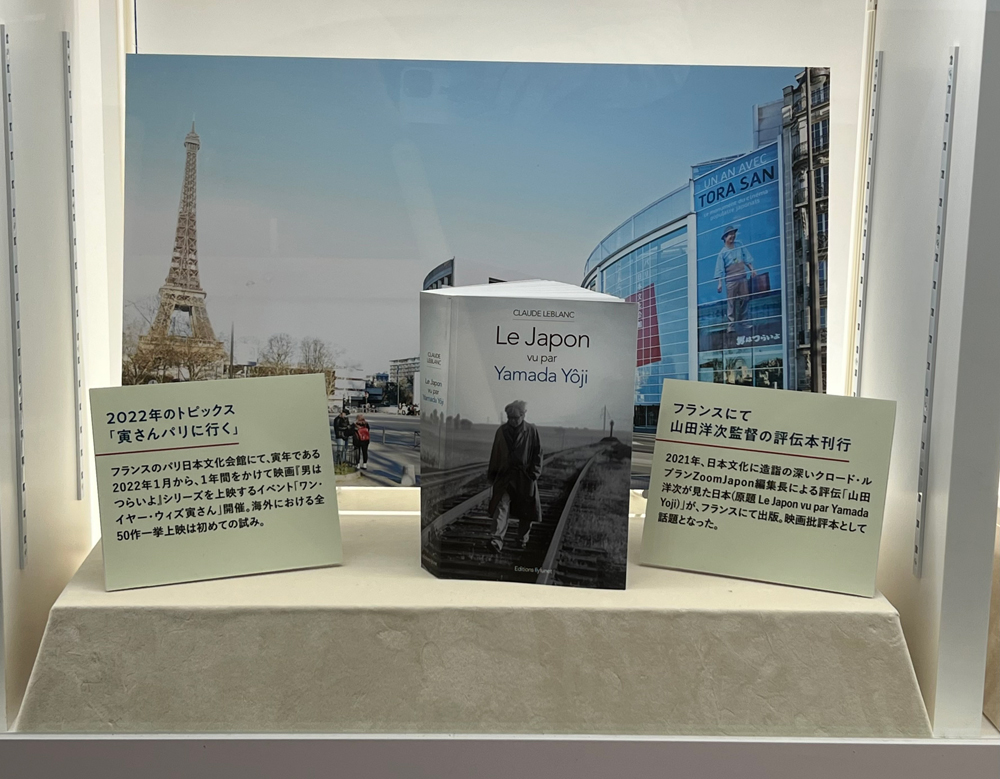

2022年1月から2023年3月まで、フランスのパリ日本文化会館では、この『男はつらいよ』シリーズ全50作の上映が実施されている。来場者数は2023年1月21日現在で、のべ7,521人にもおよび、大盛況を博している。

今回はシリーズの監督・山田洋次に詳しく、上映会の関連イベントにも登壇したフランス人ジャーナリストのクロード・ルブラン氏に、氏が考える『男はつらいよ』そして山田洋次監督の魅力について綴ってもらった。

文:クロード・ルブラン

40年近く前、『男はつらいよ』シリーズがもたらした「強烈な興奮」

「お帰り」。帰省した人を迎えるときのこの言葉は、山田洋次監督の『男はつらいよ』シリーズを初めて見たときの私が、おそらく唯一理解できた日本語だった。もう40年近く前の話だ。

当時、私は栃木県のある家庭のもとで数週間過ごしていた。日本語初心者だった私は、正直に言って言葉をあまり理解できず、「寅さん」シリーズの映画を劇場で一緒に見た日も、倍賞千恵子演じる主人公の妹・さくらが感情を込めて発するこの「お帰り」以外の台詞はほとんどわからなかった。言葉の壁もあり、このときが山田作品との最初で最後の出会いにもなりかねなかったかもしれない。

それでも、映画『男はつらいよ 寅次郎真実一路』(1984年)は強く印象に残った。登場人物を取り巻く深い人間性、柴又の日常、自分の知らない地域の発見、そしてもちろんコミカルなシーンにも感動したのだ。また、この映画が観客たちに届けたであろう幸福感も印象的だった。上映後の観客たちの笑顔や、家族で映画について活発に語り合っている様子は、私の心をとらえた。映画を見たあとで、これほど興奮したことはなかった。

フランスに帰ってからも、このことについてあれこれと考えた。私は日本を発つ前に、たまたま『映画館(こや)がはねて』という山田洋次の本を買っていた。それは、新聞や雑誌に掲載された記事のなかから、山田が自らの人生と映画体験について語った内容を冊子にまとめたものだった。日本語が上達するにつれて、彼の考え方がより理解できるようにもなっていた。

こうして私が彼の世界を理解できるようになるまで、5年かかったことになる。私は日本に滞在した数年間のおかげで、当時すでに30年のキャリアを持ち、62本の作品を残していた映画監督・山田洋次の作品に没頭することができたのである。

日本を庶民の視点から描いた稀有な映画作家・山田洋次

こうした私の体験とは裏腹に、海外、少なくともフランスで山田洋次監督は無名のままであった。彼のフィルモグラフィーを知るにつれ、その才能、作品の影響力、日本映画史における重みを知るようになった私には理解しがたいことだった。フランスで出版される日本映画の本に山田洋次の名前がないのは、フランス演劇の本をモリエール抜きで書くようなものだ、とさえ思うようになった。

大切なのは、その監督の作品を好きかどうかではなく、監督が監督自身の国で及ぼしている影響力を理解することだ。何百万人もの日本人が熱狂的に追いかけた作品を無視してもいいのだろうか。ほかの映画作家がほとんどやらないような、日本を庶民の視点から描いた作家を軽視することが許されるのか。答えはもちろん「ノー」だ。

山田監督の作品、とりわけ有名な『男はつらいよ』シリーズは、それまでフランスで配給されていた作品では決して知ることができなかった日本を発見させてくれた。小津安二郎の作品は、東京のブルジョアジーや小市民の生活を描いて高く評価されたし、黒澤明の作品は、同様に前近代の日本をイメージしたものが中心だった。フランスで認められたほかの映画作家はヌーヴェルヴァーグに属し、ほとんどの場合、都会的で反体制的な日本を映し出していた。市井の人々の視点から日本について語ろうとし、大都市の中心から遠く離れた場所に足を踏み入れた映画監督はほとんどいない。

日本人にとって大切な「ふるさと」という概念を私が理解できたのは、寅さんのおかげだ。日本全国を旅することができたのも、寅さんがいたからだ。信じられないかもしれないが、日本全国47都道府県のうち、あの有名なテキヤ・寅さんが一度も訪れたことのない都道府県は3つしかない。この国について知りたいと思っている私のような外国人にとって、『男はつらいよ』シリーズはすべて素晴らしい情報源になっている。

山田作品の本質は、国境を超えた「普遍的なヒューマニズム」

女優の倍賞千恵子がインタビューで、このシリーズは結局のところ「とても長いドキュメンタリー」だと語っていたことがある。まったくそのとおりだ。1969年の第1作から2019年の最新作まで(シリーズ49作と50作のあいだに22年の空白があったとはいえ)、観客は日本の進化を目の当たりにし、社会の変容の度合いをはかることができたのだ。

第1作では、地方を含めて若者が遍在している。しかし、1980年代に入ると、『男はつらいよ 寅次郎恋愛塾』(1985年)や『男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日』(1988年)のように、主に高齢者の姿が目立つようになった。山田洋次は、つねに日本社会を注意深く観察し、ある種の逸脱を浮き彫りにしてきた。これも、日本での成功の要因だと思われる。寅さんの冒険のほかに、彼は41本の長編映画を監督してきたが、多くの日本人が彼の映画のなかにわが身を投影している。

ある意味、山田洋次は海外で紹介されることの多い日本映画における「ミッシング・リンク(失われた環)」なのである。もちろん、この映画監督を「ヌーヴェルヴァーグが挑んだ時代遅れのシステムを代表する存在」として認識してきた海外の配給会社や批評家の責任もある。しかし、海外の人々にも理解されるような文脈での紹介を積極的にしてこなかった、日本側の責任も否定できない。なぜなら、山田作品の本質は、フランス人や中国人にも日本人と同じように繊細に受け止められるだけの普遍的なヒューマニズムに貫かれているからだ。

この監督の映画を特徴づけているのは、登場人物それぞれの長所と短所を生かした「人間らしさ」を昇華させようとする姿勢である。『故郷』(1972年)、『学校』(1993年)、『たそがれ清兵衛』(2002年)、そして『男はつらいよ』シリーズのどれを見た人も、そこに現れるヒューマニズムに感動することだろう。私はいつも心の底で、山田洋次の映画は世界の観客を魅了することができると確信していたのである。

大盛況に終わった、パリ日本文化会館での『男はつらいよ』全50作上映会

2021年11月、「ナント三大陸映画祭」で『家族』(1970年)を紹介する機会に恵まれた。上映後、カフェでお茶を飲んでいると、観客が近づいてきて「ありがとう」と声をかけてくれた。それまで経験したことのなかったこのような反応は、「もっと見たい」という気持ちの表れと受け止めた。

ちょうどその頃、パリ日本文化会館では、2022年の1年間を通しての『男はつらいよ』シリーズ全50作の回顧上映企画「ワン・イヤー・ウィズ寅さん」を計画していた。発起人たちは、「この意欲的なプロジェクトに、はたしてパリの市民は応えてくれるのだろうか」と自問していたそうだ。私は、寅さんやさくらをはじめとする登場人物たちが40年近くも私の心をとらえてきたように、きっとパリの人をも魅了してくれるに違いないと思っていた。

結果、ほとんどの上映回が満席となり、パリ日本文化会館が抱いていた不安は一気に解消された。そして観客たちの顔には、日本人が寅さんの上映会から帰ってきたときに見せる表情と共通のものが滲み出ていたのだ。フランスの観客は、寅さんのおちゃらけた行動に面白さを感じ、彼の恋の不運に心動かされ、また、メディアが伝える絵葉書やイメージとはかけ離れた、自分たちの知らない日本への扉を開いた作品である点を評価した。

観客たちが作品を見るたびに何か新しいものを発見したような印象を受ける一方で、アメリカのエンターテイメント雑誌『バラエティ』のジェームス・ベイリーのように、「このシリーズの映画を1本見た人は、実質的に全作品を見てしまったようなものである」と考える評論家もいる。もしその批評が的を射ているなら、日本で30年近くにわたってシリーズがヒットすることはなかっただろうし、日本での第1作公開後50年以上経ってから、フランスでも同じような成功を収めることはなかっただろう。

名工を思わせる、山田洋次の作品に対する向き合い方

だからこそ、私たちは彼の作品を宣伝し続けなければならない。なぜなら、彼の作品は現代映画史のなかで重要な位置を占めており、これまでほとんど研究されてこなかった観点で日本を理解するうえで不可欠なものだからだ。

例えば、『たそがれ清兵衛』、『隠し剣 鬼の爪』(2004年)、『武士の一分』(2006年)の時代劇3部作は、戦いの場面をきちんと描きながらも、その華やかな側面に重点を置くのではなく、歴史的な現実のなかで武士の世界を描写しようと試みている。同じように、戦争をテーマにした『母べえ』(2008年)、『小さいおうち』(2014年)、『母と暮せば』(2015年)などの映画でも、当時の人々の心境に思いを馳せることができる。

山田洋次は、映画作家としての生涯を通じて、つねに深い感動を呼び起こすことのできる多彩な作品を積み重ねてきた。まるで、名工が自分の作品を扱っているような印象を受ける。1984年、寅さんと初めて会ったあとに買った本のなかで、山田監督は「たとえば同じ山ばかり五年も十年も描き続けている画家や、同じ形の壺ばかり何年もかけて作り続ける陶工のような人たちに、私は非常な親近感を持ちたいのである。ながめる風景や形は同じでも、そこに投影される思いは年毎に微妙に違うはずであり、また年毎に進歩せねばならない」と語っている。このように考える彼の作品が傑作であることは疑いようがない。

クロード・ルブラン

1964年生まれのジャーナリスト。フランスの週刊新聞『クーリエ・アンテルナショナル』編集長、週刊誌『ジューヌ・アフリック』編集長などを経て、日刊紙『ロピニオン』アジア部長。2010年にフランスで創刊した、日本の文化的情報を総合的に発信する無料月刊誌『Zoom Japon』の創刊者であり、編集長。同誌は現在、イギリス、イタリア、スペインでも発行されている。