第32回東京国際映画祭(TIFF)が10月28日に開幕し、世界各国から俳優や映画製作者、ファンが集い、魅力あふれるラインアップの映画が上映された。同映画祭において、国際交流基金アジアセンターの主催で優れたアジア映画を紹介する上映部門「CROSSCUT ASIA」は今年で6年目を迎えた。「ファンタスティック!東南アジア」と題した今回は、「非日常」で「摩訶不思議」な世界を描いた、さまざまなジャンルの映画が10本上映された。TIFFのプログラミング・ディレクターを務めた石坂健治氏は「(東南アジアの映画は、)この地域がどのように生まれ、どこに向かっているのかという本質を示しています」とその特徴について紹介している。

映画祭開幕から4日後の10月31日、国際交流基金アジアセンターが主催するイベント「アジア・ネットワーキング・レセプション」に出席するため、主にアジアからのスターや映画製作者が六本木に集まった。同イベントの参加者に、彼らの仕事の原動力や、日本でのインスピレーション、そして今後の活動などについて話を伺った。

『永遠の散歩』のマティー・ドー監督:ラオス初にして唯一の女性監督

―東京映画祭にようこそ。この映画祭にどのような印象をお持ちですか?

この映画祭は信じられないくらいアジアに焦点を当てています。東南アジアを取り上げる上映部門(CROSSCUT ASIA)があるのは本当に特別なことだと思います。東南アジアの映画はあまり知られていないので、他の国ではたいてい上映されないのですが、ここでなら私たちのストーリーにも注目してもらえます。

―監督なさった『永遠の散歩』について話を聞かせて下さい。

『永遠の散歩』は、幽霊のような仲間を通じてタイムトラベルできることを発見した老人についてのユニークな映画です。彼は過去に戻って、後悔と間違いを正そうとします。私自身が経験した痛みが、このストーリーの題材になっています。私は25歳のときに、母をがんで亡くしました。それからはいつも「何かできたんじゃないか?」と考えてしまいました。私たちにできることは何もなかったと分かっていても、考えてしまうのです。そして約3年前、父も他界しました。私は父を安楽死させなくてはならず、その選択はとてつもなくつらいものでした。未だにそれが正しい選択だったのか疑問です。こういった感情を長年にわたって抱いていたことが、今作のストーリーを書くきっかけになったと思います。正直なところ、とても個人的な作品なので、それほどうまくいくとは思っていませんでしたが、ここ東京を含め、多くの観客に共感してもらっています。

―ラオスで日本映画は人気ですか。

それほど知られていません。日本のアニメーションと漫画はよく知られています。でも、私たちには観る機会がなかっただけだと思います。きちんとした映画館ができておよそ3年ですし、国内に3館くらいしかありません。私たちは映画に対する確かな目を養っているところだと思います。でもラオスでは毎年、日本映画祭が開催されていて、いつも満席です。前回は『カメラを止めるな!』(上田慎一郎監督、2017)が大絶賛されていました。

―お気に入りの日本映画は何ですか?

すばらしい作品がたくさんありますね。『リング』(中田秀夫監督、1998)に、是枝裕和監督の『誰も知らない』(2004)が大好きです。あとは、『トウキョウソナタ』(黒沢清監督、2008)もですね。中産階級の家族の苦労と痛みを感じさせる作品で、胸に刺さりました。

『ミンダナオ』のブリランテ・メンドーサ監督:フィリピンで最も評価を受けている映画製作者の一人

―東京国際映画祭はどうですか?

すばらしいです! たくさんのフィリピン人映画製作者たちとこの場にいることができて、とてもうれしいです。東京国際映画祭と協力し続けることができた証だと思います。実際、私は日本で撮影した映画を製作したばかりで、来年も沖縄で撮影する予定です。

―日本で映画を撮るのはどんな感じですか。

『アジア三面鏡2016:リフレクションズ』のなかの一篇「SHINIUMA Dead Horse」(2016)撮影時は、雪が降っていました。次のプロジェクトも、冬に撮影する予定です。日本での撮影は非常に大変ですが、私たち映画製作者にとっては新たな経験でもあります。冬を楽しんでいますよ。

―撮影期間中にこたつを試しましたか?

いや、こたつは使いませんでしたね。でもカイロを体中に貼っていましたよ(笑)。

―カイロは最高ですよね! 監督なさった『ミンダナオ』について教えて下さい。

『ミンダナオ』は私の最新作で、フィリピン南部の地域であるミンダナオ島に暮らすイスラム教徒の母親について描きました。フィリピンは90%がキリスト教徒の国ですが、少数民族のムスリム教徒が多く住む地域がミンダナオです。そこでは地域紛争が起きています。(映画を通して)私はそのフィリピン南部の汚名について取り上げたかったんです。ミンダナオは大きな島で、紛争とは別に、見るべきものが多くあります。もちろん、好むと好まざるとにかかわらず、私たちはミンダナオの紛争について受け止めなくてはいけませんが、ミンダナオには紛争以上のものがあるんです。

―何度も日本にいらっしゃっていますね。お気に入りの場所はありますか?

以前、佐賀で撮影をしたことがあります。そして今度は沖縄で撮影をします。北海道でも撮影をしたことがあって、とても良いところだなと思いました。

『存在するもの』のケント・ゴンザレス:フィリピンの新星

―東京映画祭でのこれまではどうですか?

東京に来るのは初めてで、何もかもがすばらしいです。日本の文化も人々も大好きです。

―主演を務めた『存在するもの』について話を聞かせて下さい。

エリック・マッティ監督によるホラー映画です。かなり怖く仕上がってます。僕にとっては初めての大役で、さらにはこうして国際的な映画祭に参加することもできました。まるで夢のようです。

―日本のホラー映画でお気に入りはありますか?

『呪怨』(清水崇監督、2000)ですね。とっても怖かったです。観てから1カ月くらいは、よく寝れませんでした。日本のホラー映画は進んでいると思います。

『わたしの叔父さん』の主演女優イェデ・スナゴーとフラレ・ピーダセン監督:デンマークの家族関係を探る

『わたしの叔父さん』の女優イェデとピーダセン監督は、デンマークを代表してTIFF 2019に参加した。同作のストーリーは、デンマークの人里離れた農場で体の自由が利かない叔父と一緒に暮らしている若い女性が人生の変化を経験するというもの。「この作品は、デンマークの特定の場所でのストーリーですが、あらゆる人が共感できます」とピーダセン監督は同作について説明し、「(東京国際映画祭で)ワールド・プレミアを迎えられてすばらしい経験になりました。たくさんの笑いと涙にあふれた上映でした」と今回の上映を振り返った。日本の映画や文化を好きなピーダセン監督にとって、日本に来ることは長年の夢だった。「サムライ映画を初めて観たのは、10歳くらいだったと思います。全てを理解していなくても魅力的でした。TIFF 2019に招待されたと伝えられたとき、私は興奮しました!」

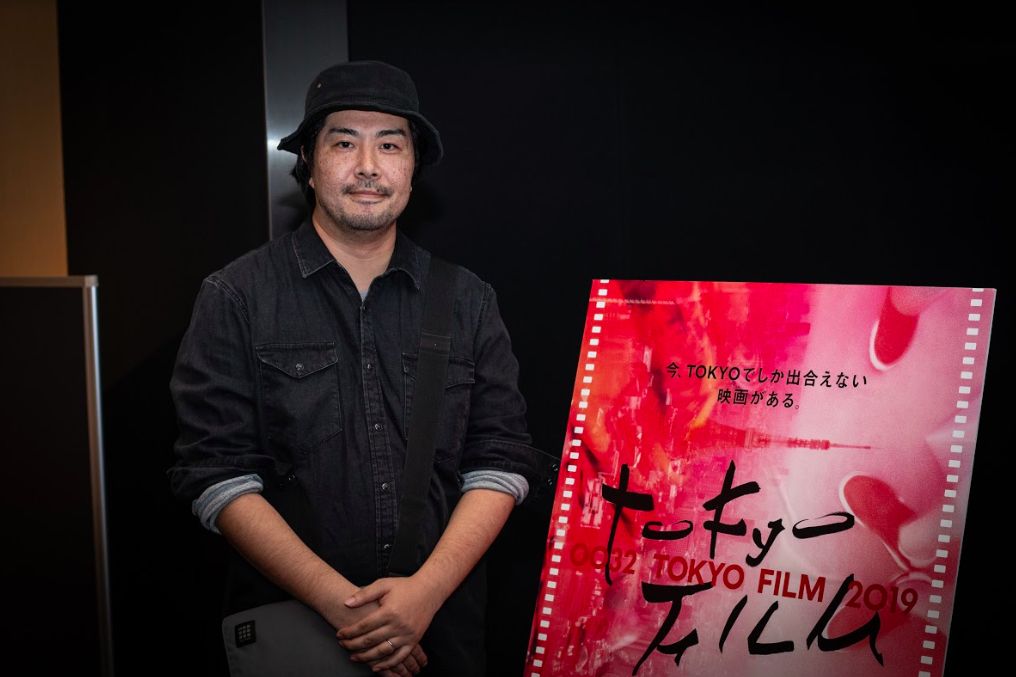

藤元明緒監督:移民における「帰属」の意味を探求する、受賞歴のある日本人監督

藤元明緒監督の『僕の帰る場所』は、東京に住むビルマ人家族の父親が日本の入国管理局に捕まってしまったことで、家族とアイデンティティーの危機に直面するさまを描いた、ミャンマーと日本の合作映画。2017年に映画監督としてデビューし、東京国際映画祭「アジアの未来」部門で国際交流基金アジアセンター特別賞を受賞した藤元監督は、受け入れること――そしていわゆる“帰還移民”との別れ――は、私たちみんなが議論すべきグローバルなテーマだと語った。彼自身、ビルマ人女性と結婚しており、自身の作品がその問題解決に少しでも貢献できることを望んでいる。

ワンイー・ヒンドラワン・プラティクニョ:インドネシア映画『フォックストロット・シックス』(ランディ・コロンピス監督、2018)のプロデューサー

プラティクニョは、インドネシア最新の傑作であるアクション・サイエンス・フィクション『フォックストロット・シックス』のプロデューサー陣を代表して出席した。「この映画はとてもユニークです。なぜなら、インドネシアのアクション、映画産業は成長している最中で、これが初めてのアクション・サイエンス・フィクションになり得るからです」。プラティクニョは、同作が黒澤明監督の『七人の侍』(1954)やゲーム「メタルギアソリッド」などの日本作品にも影響を受けたと付け加え、「コロンピス監督はゲームが大好きなんだ」と笑いながら明かした。

尚玄:沖縄出身の俳優・モデル

尚玄にとってTIFFは、長編映画初主演を務めた『ハブと拳骨』(中井庸友監督、2007)がTIFF 2007で上映されたこともあり、とても特別な映画祭となっている。「日本には、このように他の映画製作者とコミュニケーションを取ることができる場が必要だと思います。そして、ここにいられることは大変光栄なことです」と思い入れを語り、「多くの日本人が邦画を観にこの映画祭に来ますが、なかなかない機会ですから外国の映画も観ることをおすすめします。これらの映画のほとんどは、日本の劇場では上映されないので」と呼びかけた。

また来年、東京国際映画祭2020でお会いしましょう!