メインカット:左から、三沢和子氏、増渕愛子氏、ダン・サリバン氏

映画監督の再評価が国内外で一気に進む、そんな好例がここにある。

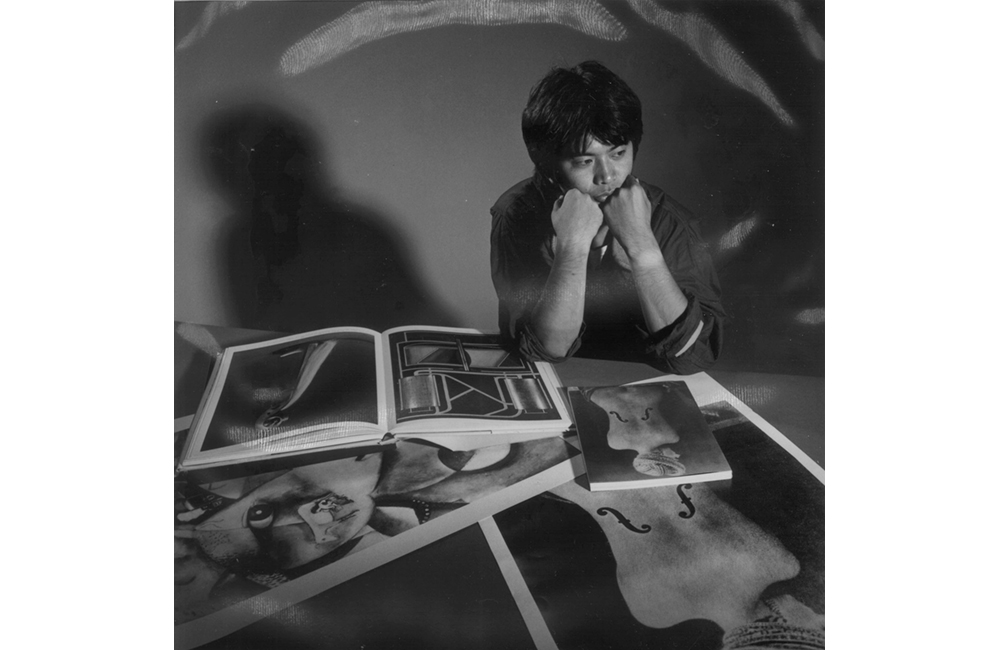

1981年以降、約30年のあいだに27本もの、しかもジャンルが多岐にわたる作品を生みだし、流れ星のように日本映画界を駆け抜けていった監督・森田芳光(1950~2011)。その足跡をたどる回顧上映『森田芳光レトロスペクティブ』が、2022年12月2日から11日にかけてアメリカ・ニューヨークのフィルム・アット・リンカーン・センター(以下:FLC)で、国際交流基金(JF)との共催のもと開催された。

森田の公私にわたるパートナーである三沢和子氏は近年、日本国内で森田再評価を進める企画を次々と打ち出し、話題を呼んでいる。その意志をうけニューヨークでの上映企画を実現したのは、FLCのプログラマーであるダン・サリバン氏と、日米の映画界を股にかけ活躍するキュレーター・増渕愛子氏だ。

森田芳光という絆で結ばれた三者の話からは、森田作品はもちろん、「映画と監督に新たな光を当てる」という営みの普遍的な意義もまた、見えてくる。

取材・文:宮田文久 編集:井戸沼紀美

境界やルールを破っていく森田作品の魅力

──多岐にわたるジャンルで活躍し続けた森田監督の作品には、一言で言い表せないような魅力があります。今回、ニューヨークの観客たちに森田監督の作品を改めて紹介するうえで、どのようなことを意識されていましたか。

サリバン:キュレーターとしてプログラムを組むなかで、新たな、そして豊かなコンテクストを与えられれば、と考えていました。例えば森田監督と同じ時代を歩んでいたジャン=リュック・ゴダールといったつくり手たちは、さまざまな境界やルールを破っていく人たちであり、同じことを二度は繰り返したくない監督たちだった。そうした人々との同時代性を再認識することは、とても重要だと感じます。

またグローバルな世界のコンテクストのなかで作品をとらえることもできると思います。例えば森田作品は、個人的にはチリのラウル・ルイス監督と共通するものがあるのではと感じています。ユニークなビジュアルセンスがあり、撮影の考え方が、ふたりとも非常にラディカル。今回の回顧上映が、世界規模の枠組みで森田映画を考えていけるきっかけになったらと思います。

――ニューヨークで森田監督作品が上映されることによって、ラウル・ルイス監督との比較のような、新たな文脈が生まれるのは面白いですね。

増渕:日本映画のイメージを広げるときにも、1980年代から2010年代まで活躍した森田監督の作品を知ってもらうのはいいことだと思います。

私は過去にジャパン・ソサエティーでハーバード大学のアレックス・ザルテン先生をゲスト・キュレーターに迎えた『ポップ!なシネマ:角川映画と日本の80年代』という上映シリーズを担当したのですが、そのときから「1980年代の日本映画は面白いことをやっている」「もっとそれを広めたい」という感覚が残っていて。

日本映画というと、1960年代まで活躍した小津安二郎監督などにイメージが限定されがちですが、今回の森田監督特集が、日本映画の豊かな歴史を知ってもらえる機会につながったなら嬉しいです。

三沢:日本では近年、若い世代の監督たちから「森田映画に影響を受けて監督になりました」というお話をちらほらと聞く機会があるんです。2021年に出版した書籍『森田芳光全映画』の関連トークイベントで現役世代の監督たちにご登壇いただいたときも、森田から影響を受けたというお話をいただいて、とても嬉しく思いました。

三沢:彼らのお話のなかで印象的だったのは、森田にとって初のメジャー作品である『メイン・テーマ』(1984年)や、人気芸人が主演した大規模プロジェクト『そろばんずく』(1986年)で、「なぜ監督はこんなに好き勝手に映画をつくっているのか?」と衝撃を受けた、という話です。

──なぜこんなことができるのか、と。

三沢:いまの監督たちは、インディペンデントな映画でならば自分の作家性を最大限に活かそうとするけれども、「商業」──という言葉を使っていらしたのも記憶に残っていますが──の映画の発注を受けたときは、安全に、誰にでもわかる作品を撮ろうとするそうなんです。しかし森田は、もう二度と発注が来ないかもしれないほどの冒険を行なっている、と(笑)。

サリバン:大きいスタジオと組むような、コマーシャルな映画づくりには、いろいろな制約がつきものですよね。映画史を振り返ると、ヌーヴェルヴァーグ(編注:1950年代に始まったフランスの映画運動)のフィルムメイカーたちが、ハリウッドのクラッシック映画から多くを学んだことが思い出されます。それこそ制約だらけのなかでつくられたはずのハリウッド映画から、彼らは各々の作家性を見出だしていったわけです。

森田作品を見ていると、どんなに大きな予算の作品であっても、そのなかに彼自身のシグネチャー、色のようなものが表現されている。システムの制約自体を天才的に用いて映画を完成させていると思います。

三沢:森田は子どものように純粋なところがあって、自分のやりたいことを熱心に喋るんです。すると、どんな偉い人も周囲のスタッフ・キャストも、いつの間にか彼に同意している、という不思議な力がありました。ともあれ、現代においても、つくり手および映画界が挑戦を続けていってくれると、より豊かな文化を築けるのではないか、と感じますね。

「やっと観られる!」若い世代や愛好家が待ちわびたニューヨーク上映

──ニューヨークでの特集上映の反応はいかがでしたか?

三沢:集客も反応も心配だったのですが、たくさんの、しかも若い方々に来ていただけて、びっくりするとともに本当に嬉しかったです。

私も上映に合わせて二ューヨークに行ったのですが、極力、劇場の外で出待ちをいたしまして(笑)。皆さんに感想をうかがったのですが、森田芳光という作家がやろうとしていたことを──ときには日本での上映以上に──理解していただけていると思える感想を頂戴しました。増渕さんとダンさんをはじめ、お力添えいただいた皆さまに感謝しております。

増渕:ニューヨークはシネフィル文化が確立されている都市ですが、そうした愛好家のなかでも、もともと森田作品は認知されている空気があったんです。

とはいえ上映当日まで状況は読めなかったのですが、いざ蓋を開けてみると「劇場の大画面で森田作品がやっと観られる!」というように、密かに蓄積されてきた熱が爆発した感触がありました。

サリバン:オープニングの『家族ゲーム』(1983年)上映が、250席以上ある会場にもかかわらず満席になったんです。そこからの会期中、どんどん盛り上がりは続いていき、最終日に上映した『(ハル)』(1996年)も満席に近い状態でした。

三沢:海外での反応を思い返すと、2016年に開催された『北京国際映画祭』での森田芳光特集も忘れられないですね。1,000人以上入るような大きな劇場が満員になっていて、あれほど驚いたことはありません(笑)。

そのときにも「1980年代から森田のことは知っていたけれど、作品を観る機会がまったくなかった」という声を多く聞きました。そこからあらためて海外での上映を検討し始めたのですが、そのためにはまずデジタルの上映素材を用意する必要がありました。今回は、国際交流基金さんのお力添えで素材を用意でき、ニューヨークの上映につなげることができたんです。

──三沢さんは日本国内でも森田監督の特集を精力的に企画されていますが、増渕さんとダンさんはなぜ今回の企画に参加することになったのでしょうか。

増渕:2019年にニューヨークで実施した『下町―ダウンタウン東京の物語』という特集で『の・ようなもの』(1981年)を上映したことをきっかけに、三沢さんとはご縁がありました(参考記事:映画に描かれた「下町」。ニューヨークの上映シリーズから紐解く)。今回あらためてつなげてくださったのは、長年ジャパン・ソサエティー映画部門でディレクターをされていた大先輩の平野共余子さんです。三沢さんがニューヨークでの上映を模索されているということを平野さん経由で知り、どこに企画をもっていくべきか考えたときに真っ先に浮かんだのが、FLCでした。

FLCは『ニューヨーク映画祭』を主催するなど、この都市の映画文化の拠点であることに加え、歴史的に見ても森田作品との関わりのある場所なんです。FLCがMoMA(ニューヨーク近代美術館)と共催で実施している『ニュー・ディレクターズ/ニュー・フィルムズ』という伝統ある映画祭では、1984年に『家族ゲーム』が紹介されています。

──そういえばFLCのTwitterで、劇場の看板に森田監督の『家族ゲーム』、エリック・ロメールの『満月の夜』(1984年)、そしてジャン=リュック・ゴダールの『カルメンという名の女』(1983年)の名前が並んでいる写真を目にしたのですが……。

サリバン:それは恐らく、FLCの近くにかつて存在した、リンカーンプラザというよく似た名前の歴史的な映画館の写真ですね。『家族ゲーム』は『ニュー・ディレクターズ/ニュー・フィルムズ』で上映されたあと、リンカーンプラザで劇場公開されていたようです。

リンカーンプラザは惜しくも2018年に閉館してしまったのですが、かつては「いま最も重要な映画」を観ることができる映画館でした。そこで当時すでによく知られていた巨匠たちの2作品と並べて『家族ゲーム』が上映されたということは、森田監督およびその映画がどのように受け止められていたのかを象徴しているように思います。写真が撮られた瞬間に居合わせていたら、私も必ずやその3本を観に行ったことでしょう(笑)。

森田芳光の全体像を理解する準備がようやく整った

三沢:冒頭でダンさんが「森田が同時代を生きたゴダールといった監督たちは、ルールや境界を破っていった」とおっしゃってくださいましたが、その言葉はまさに森田がやってきたことを表現していると思います。

何気ない言葉でしたが、日本の評論家の方々が森田をこのような言葉で語ってくださったことはほとんどありませんでしたし、まさにこうした森田の態度が理解されないままになっていたという思いも、私のなかにはあります。

当時は森田があまりに多岐にわたる作品をつくるので、全体像がつかめずに混乱されてしまう方が多かったわけですけれど……(笑)。時間が経ったこと、デジタルの上映素材が揃ったこと、そのうえでグローバルにいろいろな意見が交わされることによって、これからやっと、本当に森田の全体像が理解されるのではないか、という希望を抱きました。ニューヨークでの回顧上映を開催いただいたことの意義をいま、再認識しています。

三沢和子(みさわ かずこ)

1951年生まれ、東京都出身。大学在学中よりジャズピアニストとして活動する傍ら、のちに夫となる映画監督・森田芳光と出会い、宣伝や製作補佐、キャスティングというかたちで帯同する。1980年代から2010年代に至るまで、数多くの森田の監督作にプロデューサーとして携わった。

増渕愛子(ますぶち あいこ)

ニューヨークと東京を拠点とする映画キュレーター、プロデューサー、翻訳家。ジャパン・ソサエティーで映画部を担当後に独立し、MoMA、Film Forumなどでゲストキュレーターを務める。空音央の短編映画『The Chicken』(2020)をはじめ、いくつもの短編・長編映画をプロデュース。

ダン・サリバン

フィルム・アット・リンカーン・センター映画部門のプログラマー。FLCでは過去にラウル・ルイス、デヴィッド・リンチ、ジャック・リヴェット、ペドロ・コスタ、ジョナス・メカス、ホン・サンスなどの回顧上映を担当。近年は映画祭『New Directors/New Films』の選考委員も務める。