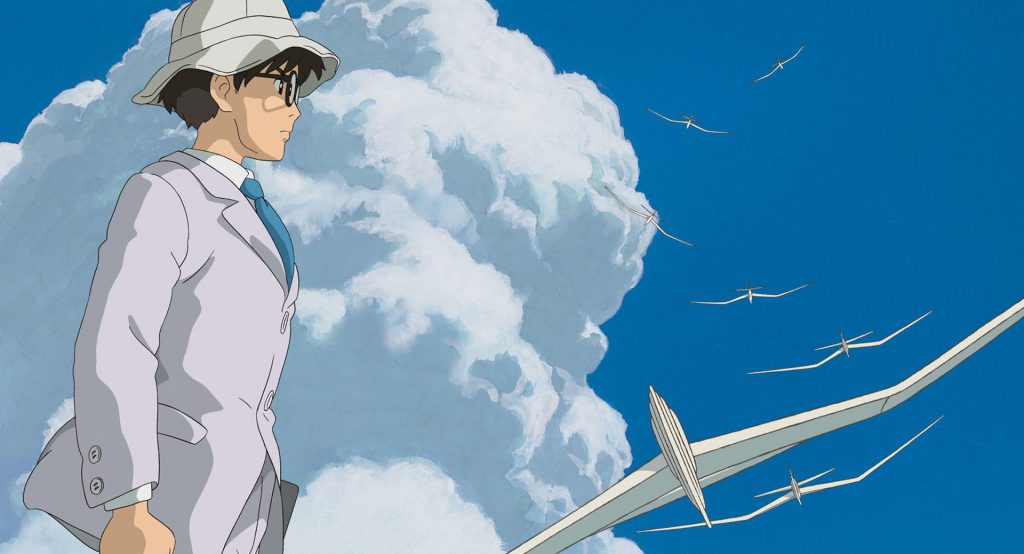

想像してみてほしい――若き青年が、鳥の翼のような羽を持つ飛行機に向かって、瓦屋根を巧みに上っていく。彼は操縦席によじ登るとプロペラを回転させ、機体は風力で浮かび始める。飛行機が上昇していくにつれて、背景楽曲を彩るマンドリンの音色も高まっていく。突然、そのゆったりとしたマンドリンの楽曲が、オーケストラの重奏へと盛り上がる。彼が飛翔すると、田園風景に朝日が満ちていき、上空からはより一層美しい景色が続く。

音楽が鳴りやむと、巨大な飛行船ツェッペリンがやってきて、太陽を覆い尽くす。青年は、好奇心からその巨大な機体に向かって急飛行する。彼はゴーグルを吹き飛ばされ分厚いレンズのメガネだけになってしまうと、機体はコントロールを失う。次の瞬間、ツェッペリンにぶら下がっていた小型機の1つに衝突し、彼の美しい飛行機は粉砕してしまう。空へと投げ出された青年は、どうすることもできずに手を伸ばしながら急降下していく。しばらくして、彼は夢から目を覚ますのだった。

『風立ちぬ』(2013)の冒頭のこの数分のシーンを観て、私はすっかりスタジオジブリの虜になった。スタジオジブリが35年の歴史の中で成し遂げてきたことが、このシーンにとても良く凝縮されていると、私は感じた。ジブリが描く夢のような世界はいつも、私たちに畏怖と驚嘆の念を抱かせる。同時に、スタジオジブリはたとえ美しさが犠牲になるとしても、現実世界に起きた残酷な真実を描くことを恐れていない。

過去30年にわたって、ジブリは手描きアニメーションの制作スタジオとして世界トップクラスの地位を確立してきた。そんなスタジオジブリの成功を語る上で、クリエイティブ面での陣頭指揮を執ってきた2人、高畑勲と宮﨑駿の存在を無視することはできないだろう。特に宮﨑はジブリの代名詞的存在となっている。

時代の始まり

高畑と宮﨑は、東映動画(現・東映アニメーション)で働いていた際に出会った。その後、宮﨑にとって長編監督2作目の映画『風の谷のナウシカ』(1984)で、高畑が製作を担当。2人の生涯にわたるコラボレーションの始まりとなった同作は、人類が環境に与える影響について丹念に描き上げ、批評家の称賛を得た。とりわけ、映像描写における細部へのこだわりの強さが高く評価された。また、後に宮﨑の作品全てで音楽を担当することになる伝説的作曲家・久石譲との初めてのコラボレーションも同作で実現している。

『風の谷のナウシカ』の内容的興行的成功を受けて、宮﨑と高畑らは、手描きにこだわったアニメーションの制作に尽力しようと、1985年にスタジオジブリを共同設立。スタジオジブリは、80年代から90年代初頭にかけて急速に日本国内の市場を席巻した。『天空の城ラピュタ』(1986)、『魔女の宅急便』(1989)、『紅の豚』(1992)などの映画は、批評的にも商業的にも素晴らしい成功を収め、その結果、小さなスタジオが世界中から注目を浴びる存在へと変化を遂げた。

90年代半ばにはディズニーとの配給契約により、日本映画界における1つのジャンルとして、西洋の観客に知られるようになった。中でも注目すべきは『もののけ姫』(1997)で、同作はアメリカで大々的に公開された最初のスタジオジブリ映画となり、瞬く間にアニメーション界におけるスタジオジブリの地位を揺るぎないものにした。

スタジオジブリはファンタジー映画『千と千尋の神隠し』(2001年)でさらなる勢いに乗る。同作は日本歴代興行収入第1位を記録し、米アカデミー賞長編アニメ賞を日本映画で初めて受賞するという快挙を成し遂げた。『千と千尋の神隠し』は、新世代の若い観客に門戸を開いたのだった。

とは言え、ジブリ映画は時代を超越するクオリティーによって、あらゆる年齢層に受け入れられている。最も顕著なのは、ジブリ作品は登場人物を通して、記憶、感情、そして何よりも子どもの頃のような不思議な感覚を人々に呼び起こさせることだ。

空と飛行に対する夢

宮﨑の映画では、若い主人公たちが大空を仰ぎ、この先に何があるのか思いを巡らせてじっと見つめるシーンがしばしばある。そして当然のように、登場人物たちは空を飛ぶことでその先にある未知なるものを解き明かしていく。

宮﨑の父親は、第二次世界大戦で日本の軍用機の部品を製造する会社の工場長をしていた。家族が戦争兵器で利益を得ていたことに対する宮﨑の罪悪感が、彼の平和主義的な考えにつながっている。同時に、彼に飛行と航空機への憧れを強く抱かせることにもなり、彼のほぼ全ての映画で空を飛ぶことはモチーフとなっている。宮﨑自身であるかのように、彼が描く登場人物は空の中に喜びを見いだす。ジブリ映画の飛行船は適度に洗練され、非常に優雅に描かれている。対照的に、軍艦は完璧な風景における欠点であるかのように、灰色の巨大な物体として描かれる。この美と腐敗の張りつめた対比は、ジブリ作品のほとんどに共通して見られる。多くの場合、こうした対比描写は映画製作者自身の経験から引き出されている。

高畑の第二次世界大戦を生き延びた経験は、彼の最高傑作である『火垂るの墓』(1988)で大いに生かされている。この映画は個人的な悲劇に焦点を当てながらも、清太と節子の苦しみだけでなく、陽気さや希望、驚嘆を交えながら描いている。彼らの早すぎる死は、戦争下に子どもであることの壮絶さを物語っている。

宮﨑は、芸術作品にも戦争の道具にもなりうる航空機の二つの側面を並列して描く。『風立ちぬ』で二郎が憧れるイタリア人の飛行機設計家ジョヴァンニ・カプローニも「空を飛びたいという人類の夢は、呪われた夢でもある」と語る。最終的に、カプローニと二郎にとって芸術作品であった飛行機は、大量破壊兵器として使用される。彼らの夢は、邪悪なものへと変貌してしまうのだった。二郎のようなキャラクターたちはしばしば、中立的な立場に置かれている。恐らく、宮﨑はそうやって幻想と現実の狭間を示してきたのだろう。明らかに、「境界状態」(liminality)が彼の映画における共通のテーマとなっているからである。

成長物語の普遍的な魅力

『魔女の宅急便』で、キキは一人前の魔女になるために成長していく。彼女はまず、親元を離れ、大都市での生活になじむのに苦労する。さらに、魔女として伝統と現代の差に戸惑う。『もののけ姫』では、アシタカが対立する二つの派閥間で板挟みになり、無益に和平交渉を行う。『千と千尋の神隠し』の千尋は、生死の境をさまよう。同時に、彼女の物語は家族との引っ越しの最中に始まるが、引っ越し自体、子供時代においてはきわめて大きな変化を意味する。

私たちは人生のあらゆる段階において、常に移り変わりの真っただ中にいる。異国への旅であろうと、初めての就職であろうとも。スタジオジブリの登場人物たちと同様に、変化は私たちの生活の大部分を占めている。だからこそ、人々は登場人物たちの葛藤に共感できるのかもしれない。

高畑と宮﨑の自らの体験を頼りに描くやり方は、私的でありながらも普遍的な物語を生み出す。スタジオジブリの映画は根本的に、子ども時代の試練と苦難、そして葛藤を一時忘れさせるような驚異の瞬間を捉えている。

『風立ちぬ』の冒頭シーンの話に戻ろう。あの若き青年の夢のように、私たちは完璧な人生を期待できない。それでも、スタジオジブリの作品が示唆するように、現実社会では困難に直面するからこそ、時にやってくる美しい瞬間をより素晴らしいものと感じることができるのだ。

文:チャーリー・チュア