新型コロナウイルスの爆発的な拡がりにより、世界中の映画文化が苦境に立たされている。

とりわけ日本では、アート性や実験性の高い映画を積極的に上映する小規模の映画館「ミニシアター」が、コロナ禍において真っ先に苦境に立たされた。そうした映画館を救うための運動が、映画関係者と映画ファンの連帯によりいくつも巻き起こった。

本稿では、近隣の東南アジア諸国の動向とも比較しながら、コロナ禍が日本のミニシアター文化をはじめとする映画産業にもたらした動きをあらためて振り返る。コロナ禍で問われた映画の存在意義とは? そして今後、映画はどのように変わっていくのだろうか?

文:中村紀彦 編集:原里実(CINRA, Inc.) メイン写真:(c)カメラを止めるな!リモート大作戦!

日本映画にとっての「ミニシアター」とは?

日本には、全国に約150のミニシアターが存在するといわれる。その数や、上映されるプログラムの質には、日本を訪れる海外の映画人も驚くという。ミニシアターは、観客に多様な映画体験をもたらしてくれると同時に、次世代の映画制作者たちに表現の機会を与え、彼らを育てる役割を担ってきた。

日本国内では、2020年1月中旬頃に最初の感染者がみつかった新型コロナウイルス。2月26日には日本政府が大規模イベントの自粛を、3月25日には東京都が週末の外出自粛を呼びかけた。4月7日には7都府県、そして4月16日に全国で緊急事態宣言が発令。ここから全国のほぼすべての映画館が、2か月ほどの休館を余儀なくされた。

この間、政府による文化芸術支援は遅々として進まなかった。4月の上旬頃から、こうした状況に危機感を覚えた映画関係者は、困窮するミニシアターを支援するためのさまざまな運動を展開した。

目標額の3倍以上が集まったクラウドファンディング

4月6日に始動が発表された「SAVE the CINEMA」は、映画関係者による署名運動だ。政府に宛てたミニシアター支援の要望書には、9日間で6万6千筆以上もの署名が集まった。

4月13日には、映画監督の深田晃司と濱口竜介が発起人となり、クラウドファンディング「ミニシアター・エイド基金」の募集を開始した。この基金には当初の目標額の3倍以上である約3億3千万円の支援が集まり、各地のミニシアターへと分配された。

こうした支援もあった一方で、コロナの禍中に閉館したミニシアターも1館あった。しかし、一連の支援活動がなければさらに厳しい状況だっただろう。

映画の多様性のために、ミニシアターは存続しなければならない

世界から映画館という場が失われることで、私たちが同時に失うものとはなんだろう? 「ミニシアター・エイド」の支援を呼びかけるステートメントのなかで深田晃司は、ミニシアターの存続には、映画の多様性、さらには世界の多様性が賭けられていると述べる。深田は、自分とは異なる価値観や思想に触れる場こそがミニシアターであると、その社会的意義を強調する。

また、フランスの哲学者・批評家であるロラン・バルト(1915〜1980)によるエッセイ「映画館から出て」は、映画館をめぐる身体経験の描写だったと思い出される。彼が述べたのは、映画に魅惑され、映画館へ向かい、暗闇に身を潜め、ときに眠り、映画館から出て、そして映画から自ら距離を取るようにして夕刻の帰り道を急ぐ、あの一連の身体経験の心地よさについてだ。

映画館とともに危機に晒されているのは、こうした特別な身体感覚や体験だ。映画は複数の場所で何度も上演されるが、一人ひとりが自らの身体を使って映画館の暗闇で作品を観る体験は、それぞれ一度きりなのだ。

映画館の暗闇には、他者の体温がある

映画館の暗闇で見る個々の体験はいま、映画ファンの共感と連帯を呼び起こす力をもっている。たとえばフィリピンでは、コロナ禍における映画産業の支援策として、映画関係者や著名人が自らの映画体験を映画ファンに共有するオンラインキャンペーンが行われた。

日本の「ミニシアター・エイド基金」も同様に、支援を呼びかけるにあたり、さまざまな映画人が映画館での原体験や身体感覚を語る声を集めて発表した。俳優の橋本愛は、映画館を目的地にして旅し、たどり着いた暗闇に身を沈める安心感について語った。彼女は映画館を「食事も医療も人間も、そのすべてに光を見出せなかった人の最後の砦」と評する。「行き場をなくした人への想像力」は、コロナ禍でもっとも必要だったにもかかわらず、忘れられがちだったものではないか。

映画監督の山戸結希は、「映画館の暗闇には、他者の体温がある」と述べた。たしかに、映画館のスクリーンを前にして同じ暗闇を共有することで、自らの身体の境界がわからなくなっていく感覚はある。この他者との混ざり合いこそ、山戸が「ミニシアターには、対話の可能性がある」と宣言する所以だろう。異質なものを取り込み、咀嚼し、消化する。そうした他者との対話のレッスンが映画館の暗闇で行われているのだ。

オンライン上映やドライブインシアター。さまざまな映画館のかたち

このように日本では映画館に対してさまざまな支援の輪が広がった。一方で映画館自身も、いかにして映画を存続させるかを模索していた。もっともわかりやすいものは、オンライン上映である。

たとえば、ドキュメンタリー映画監督の想田和弘らによる「仮設の映画館」という試みが興味深い。上映館が作品の映像データをオンライン上の「仮説の映画館」にアップロードし、観客は好みの上映館からチケットを購入。得られた収益は映画制作者と劇場で分け合うというシステムだ。もともとは想田自身の最新作『精神0』をコロナ禍で上映するための施策として始まったが、システムは他の監督による作品の上映にも活用された。

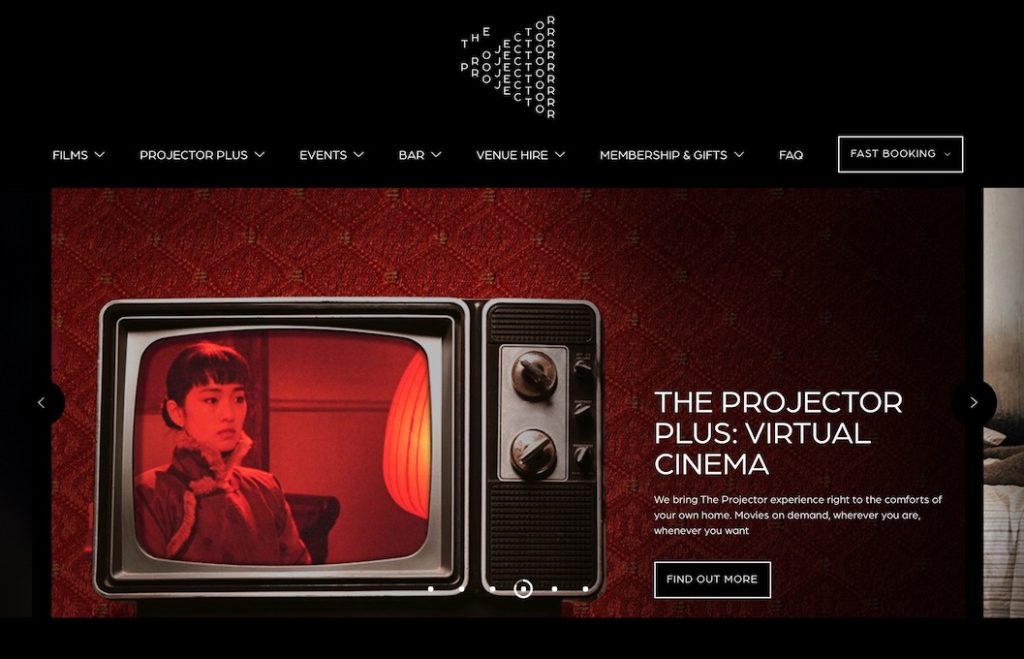

東南アジア諸国に目を向けてみよう。シンガポール唯一のミニシアターであり、国際交流基金の実施する『JFF(日本映画祭)』の会場でもある「The Projector」は、オンライン鑑賞サービスをいち早く取り入れた劇場だ。またECサイトには、コロナ禍で経済的な余裕がない人のために、映画チケットを購入して寄付できるシステムも導入した。

映画館を支援すると同時に、映画ファン同士の助け合いも促すこのしくみは、ミニシアターという場が担う役割をあらためて思い出させる。ミニシアターは、観る人の価値観を尊重し、ときに教育し、救済する場でもあるのだ。

タイでは、ドライブインシアターが注目されつつある。上映空間に車ごと乗り入れて、ソーシャルディスタンスを保ったまま映画を鑑賞できる。

日本でも、シアタープロデュースチーム「Do it Theater」がドライブインシアターのクラウドファンディングを成功させたほか、シネコン大手も全国的に取り組んでいる。1950年代末から60年代初頭、アメリカの郊外でブームとなったドライブインシアターは、いま「ニューノーマル」という言葉に乗じてふたたび広がりをみせている。

オンライン動画の視聴時間は5.7倍に

映画館が危機に瀕した一方で、ストリーミング配信の需要は劇的に増加した。ライムライト・ネットワークス・ジャパンが行った調査によれば、日本人の1日あたりのオンライン動画の視聴時間は2020年5月時点で平均3.92時間となり、2019年12月時点と比較して5.7倍まで増加している。同調査では世界9か国の平均値も4倍となっており、Netflixなどのストリーミング配信がコロナ禍で人々の生活に急速に浸透したことがわかる。

こうしたストリーミング配信によって、映画は観客の手元に引き寄せられる。前述のロラン・バルトのエッセイに述べられているような「映画館との距離」は、ストリーミングによって消失し、一度きりだったはずの鑑賞体験は自在に引き伸ばされたり切り刻まれたりする。

ストリーミングだけでなく、YouTubeやTikTokなどの隆盛によって、数分の刺激的な映像でしか関心が持続しない世代が現れつつある。そんな現代において、映画のあり方が変わりゆくのも自然なことだ。今後は映画館の暗闇での鑑賞を前提としない表現方法が模索されるだろう。

ソーシャルディスタンスを飛び越える「リモート映画」

従来の形式での映画制作は、コロナ禍において物理的にも困難だ。感染拡大防止のため、日本でも3月頃から映画やテレビドラマの撮影がほぼ全面的に中止となった。そのなかで、オンライン会議システム「Zoom」などを活用し、対面での撮影を行わずに制作する「リモート映画」が数多くつくられた。

海外の映画祭でも人気を集めた『カメラを止めるな!』(上田慎一郎監督、2017)のスピンオフ短編もリモートで制作された。海外のファンからの声を受けて英語字幕版が公開されたほか、ローマ日本文化会館にてイタリア語字幕つきで上映イベントも行われた

1990年代以降に日本で起こった「Jホラー」ブームの先駆け『リング』の脚本などで知られる映画監督・高橋洋も、2020年8月にYouTube上でリモート映画『彼方より』を発表した。

高橋が牽引してきたJホラーは、呪いの「伝染」をひとつのモチーフにしてきた。たとえば2020年に脚本を担当したNetflixオリジナルドラマシリーズ『呪怨:呪いの家』では、一軒の家を媒介にして、訪れた人に呪いが伝わっていく。

『彼方より』では、暗闇のなかで向き合った複数のPCディスプレイと、そこに映る3人の男女を撮影している。リモート映画を撮ることを目的に、オンライン会議システムを使って集まった3人という設定だ。作中では、ウィリアム・シェイクスピアの『ハムレット』にあるセリフ「The time is out of joint.(時間が脱臼している)」が印象的に引用される。

このセリフを聞いてみると、作中のさまざまな要素が一貫性を持たずに「脱臼」していることに気づく。ディスプレイ同士の映り込み、インターネット接続の不安定による映像・音声の乱れ、劇中劇の役柄と、それを演じる役者自身の人格を行き来する登場人物たち、そこに迫る見えない何かの存在……。物理的距離を保っているのに、「何か」がディスプレイを通じて伝染してくるような恐怖心にかられる。

『彼方より』には、登場人物が「リモート映画なんて撮ってどうするんだ」と問いかけるセリフがある。ソーシャルディスタンスが余儀なくされているいま、物理的距離を飛び越える何かを撮影しようと試みることこそ、そのひとつの答えなのかもしれない。

中村紀彦(なかむら のりひこ)

映像研究者。タイの映像作家アピチャッポン・ウィーラセタクンの映画作品やインスタレーション・アートなどを主に研究対象としている。共著等に『アピチャッポン・ウィーラセタクン:光と記憶のアーティスト』『躍動する東南アジア映画』『小津安二郎 大全』など。

https://twitter.com/noripantsu