日本映画の英語字幕翻訳家として15年以上のキャリアを持つニュージーランド出身のドン・ブラウン氏。

これまでに小津安二郎監督の『東京物語』(1953年)、『東京暮色』(1957年)といったクラシックから、黒沢清監督『散歩する侵略者』(2017年)、深田晃司監督『海を駆ける』(2018年)、山田洋次監督『キネマの神様』(2021年)まで、メジャー、インディーズを問わず数多くの作品の翻訳を手がけてきた。

日本映画を海外に紹介するうえで重要な役割を果たしてきたブラウン氏は、日本の映画の魅力についてどのように感じているのか。これまでに150本以上の日本映画を翻訳してきたというブラウン氏に、おすすめの作品も含めて話を聞いた。

取材・文:立田敦子 編集:原里実(CINRA, Inc.)

ニュージーランドとはまったく違う、日本の文化に衝撃を受けた

——ブラウンさんが、日本の映画や文化に興味を持ったきっかけは?

ブラウン:父の友人が日本人女性と結婚していて、子どもの頃、その方にとても可愛がってもらったんです。奈良・法隆寺の五重塔のポスターをお土産にいただいたのですが、ニュージーランドとはまったく違う建築、文化に衝撃を受けたのを覚えています。

また、テレビで『西遊記』(1978年)のドラマや『Xボンバー』(1980〜1981年)という特撮人形劇を見て、こんな面白い作品をつくる日本ってどんな国なんだろう、と思っていました。

日本の映画を知ったのもテレビですね。『ゴジラ対メガロ』(1973年)などの特撮映画もよく見ましたし、深夜に黒澤明監督の『隠し砦の三悪人』(1958年)が放映されたのも覚えています。『スター・ウォーズ』の元ネタになった作品なのですが、見てみたら想像していたのと全然違った。でもその意外性も面白かったですね。

——ニュージーランドのテレビでは、日本のアニメや映画がよく放送されていたんですね。

ブラウン:ええ。小学生から中学生にかけては、世界的なニンジャ映画ブームもありました。ショー・コスギ主演の『燃えよNINJA』(1981年)とか、真田広之主演の『忍者武芸帖 百地三太夫』(1980年)とか、1980年代の奇想天外でエンタメ性溢れるニンジャ映画を、レンタルビデオで見たりもしました。当時は、これが日本映画だという認識はあまりなくて、日本に来てから見直して気づきました。

中学生や高校生の頃は、いろんな国の映画を特集で上映する「ニュージーランド国際映画祭」が年に1度開催されていて、日本映画が上映されれば必ず見に行ってました。

塚本晋也監督の『鉄男』(1989年)や、原田眞人監督の『KAMIKAZE TAXI』(1995年)、石井聰亙(現・石井岳龍)監督の『エンジェル・ダスト』(1994年)、『水の中の8月』(1995年)とか、周防正行監督の『Shall we ダンス?』(1996年)とか。林海象監督の私立探偵マイクシリーズの第一作目『我が人生最悪の時』(1994年)も好きでしたね。

土地ごとに個性のある言葉も、日本語の面白さのひとつ

——本当に幅広いジャンルの日本映画を見られていたんですね。日本語はどうやって学んだんですか。

ブラウン:日本に興味はあったんですけれど、日本語をちゃんと勉強するようになったのは大学生の頃です。初めて来日したのもこの頃。2週間の滞在でしたが、日本は食べ物も含めてすべてが新鮮でした。これはどうしてもまた来なければと、大学でさらに日本語の勉強を続けました。その後、JET(The Japan Exchange and Teaching Programme)の外国青年招致事業に応募し、運良く国際交流員に選ばれて、大阪府の河内長野市役所に3年間勤めました。

——大阪で暮らされていたんですね。ときどき日本語のイントネーションが大阪っぽいなと思ってました。

ブラウン:完璧ではないですが、影響は受けていますね(笑)。ニュージーランド時代のルームメイトも大阪出身の日本人カップルだったので、いろんな言葉を教えてもらいました。ただ、同じ大阪でも、東部の河内地方の言葉は全然違います。とくに年配の方と話したときは言っていることが全然わかりませんでしたね。その土地ごとに個性のある、いろんな言葉も日本語の面白さのひとつです。

映画字幕の翻訳家になる方法とは?

——映画字幕の翻訳家にはどうやったらなれるのでしょうか。

ブラウン:最初はいろんな仕事をしましたね。取り扱い説明書を翻訳したり、中学校で英語を教えたり。「東京フィルメックス」や「山形国際ドキュメンタリー映画祭」などの映画祭で、翻訳や通訳の仕事もしました。そうした仕事がきっかけで、東京で「百米映画社」という映画製作会社をしているイギリス出身映画監督のジョン・ウィリアムズさんに出会って。初めて映画字幕のオファーをいただいたんです。当初は副業として字幕翻訳をやっていたんですが、36歳のときにフリーランスとして独立しました。

——日本に来られてからは、どんな映画作品を見ていたのですか。

ブラウン:とくに日本に来た当初は、勉強としてたくさんの作品を見ましたね。黒沢清監督の作品などはニュージーランドで全然見ることができなかったので、レンタルビデオ店に通いつめて見漁りました(笑)。織田裕二主演の『ホワイトアウト』(2000年)のようなエンタメ系の映画も、小津安二郎監督作品のようなクラシックな映画もいろいろ見ましたね。

日本語を英語に翻訳する難しさと、面白さ

——日本語を英語字幕にするにあたって、難しいと感じる部分はありますか。

ブラウン:文法の違いや、日本語独特のあいまいな表現はもちろんですが、やはり一番は字幕の文字数制限ですね。たとえば、日本語字幕なら「1秒あたり4文字」という制限があります。ひとつのセリフの発話時間が3秒だった場合、「3秒×4文字=12文字」以内のテキストに翻訳しなければならないんです。

英語字幕の場合「1秒あたり約12文字」というルールがあり、そこにはスペース、ピリオド、カンマなども含まれます。これがきつい。日本語なら漢字1文字にさまざまな情報が詰め込まれていて、2文字で概念を表すこともできる。こういうことが英語ではほとんどできないんです。

以前、新聞の翻訳の仕事をしたことがあるのですが、報道記事の翻訳では、もとの日本語文の情報を一つひとつ、すべて正確に英語に訳すことが求められました。

映画の字幕翻訳はそれとは真逆の「引き算の美学」。大事な情報や表現のニュアンス、クセを抜きすぎずに、短いテキストに落とし込む。とくに難しいのはコメディーですね。日本の笑いはハイコンテクストなので、そのまま訳すことはほぼ不可能なんです。

——日本のコメディーの感覚は、どうやって勉強しているのですか。

ブラウン:大阪で暮らしていた頃に、ローカルなコメディー文化である吉本新喜劇や漫才、コントを見て勉強しました。私はもともとアメリカのスタンダップコメディーやイギリスのモンティ・パイソンなどが大好きだったのですが、そうしたお笑いとはまったく違う、日本独自の「お笑い文化」があると思います。だから理解できるまで時間はかかりましたが、いまでは面白いですね。FUJIWARAや中川家といった芸人が大好きです。

——これまでの字幕翻訳で、一番難しかったのは?

ブラウン:たくさんありますが、最初に思い浮かんだのは川島雄三監督の『あした来る人』(1955年)という作品ですね。私の大好きな俳優・三國連太郎さんが出演しているのですが、三國さんの早口でモゴモゴしたセリフまわしは字幕翻訳家にとって地獄です(笑)。まだ翻訳家として駆け出しの頃だったこともあり大変でした。

——これまで手掛けた映画字幕のなかで自信作は?

ブラウン:園子温監督の『TOKYO TRIBE』(2014年)です。漫画が原作のラップミュージカル映画なんですが、個人的にラップが好きで、入江悠監督の『SRサイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者』(2012年)の字幕も手掛けていたんです。

ブラウン:ラップは言葉だけでなく、韻やリズム感、スラングなど、いろんな要素が組み合わさっています。なので、字幕で表現するのは非常に難しいのですが、自分なりに工夫して、ちゃんと英語字幕でもラップに感じられるように訳しました。

一例を挙げると、以下のような訳があります。

日本語:速攻しかけて教えてやる

リアルなBeef

英語:I’ll smoke your crew

Show you real beef

ポイントは「beef」で、これはヒップホップの世界で「揉めごと、喧嘩」を意味するような言葉です。「smoke your crew(お前のお仲間をぶっ殺す)」「Show you real beef(本物の喧嘩の仕方を教えてやる)」の流れで、「smoke(薫製)」と「beef」の料理的なダブルミーニングをつけ加えました。

また、白石和彌監督の『孤狼の血』(2018年)というヤクザ映画もお気に入りです。ヤクザの言葉には暴言や罵倒も多く、翻訳家によってはこうした言葉をソフトなものに置き換える人もいますが、私はそのままのトーンがなるべく伝わるように翻訳します。やはりいち映画ファンとしては、原語に忠実なものが観たいなという思いからです。

これからの「日本映画」への期待

——これから世界でも活躍しそうな、注目している日本人監督はいますか?

ブラウン:春本雄二郎監督ですね。長編2作目の『由宇子の天秤』(2020年)が、「釜山国際映画祭」でニューカレンツアワード(最高賞)を受賞しました。

長編1作目の『かぞくへ』(2016年)も素晴らしく、「東京国際映画祭」の日本映画スプラッシュ部門で公式上映された際に見たのですが、その映画祭で見た作品のなかでダントツで1位でした。

——日本映画をあまり見たことがない人にオススメの作品があれば教えてください。

ブラウン:「第69回ベルリン国際映画祭」で、パノラマ部門観客賞、国際アートシアター連盟賞をダブル受賞したHIKARI監督の『37セカンズ』(2020年)です。

日米合作映画で、HIKARI監督は南カリフォルニア大学で映画の勉強をし、ハリウッドでも仕事をされている方なのですが、ちゃんと日本社会の一部が映画に描かれているんです。また、エンタメ性もありながら、主人公は障害を持っている女の子で、性の話も出てくるという、これまでの日本映画があまり描かなかったテーマを扱っています。

ブラウン:HIKARI監督のように、旧来の日本の映画業界にしばられず、違う視点、違うつくり方をしている優秀な映画クリエイターが日本にはたくさんいます。そういうつくり手にチャンスをあげれば、海外でもどんどん人気が出ると思います。

もうひとつは、常盤司郎監督の『最初の晩餐』(2019年)。染谷将太、戸田恵梨香、窪塚洋介、永瀬正敏など、日本を代表する俳優がたくさん出演しています。常盤監督は短編映画出身で、『最初の晩餐』が長編一作目なのですが、日本の短編映画シーンは才能の宝庫だと思っています。

「家族」という、日本映画ではよくあるテーマを扱っているのですが、翻訳中、涙を流してしまったり、本気で笑ってしまったりするほど感動しました。田舎の田園風景も美しく、もっとたくさんの海外の人に知ってもらいたい作品です。

——海外の方と日本映画について話される機会も多いと思いますが、ブラウンさんが感じる日本映画の魅力とは何ですか?

ブラウン:日本映画には、時代劇や特撮、アニメ、ドラマなどいろんなジャンルがありますが、私はリアルな日本社会や考え方を示しているような作品が好きですね。外国の方はメディアなどの情報を通じてそれぞれ日本に対するイメージを持っていますが、それが正しいとは限らない。ステレオタイプにおさまらない本当の日本の姿が垣間見えるような、社会性のある作品が好きです。

「昔の日本映画は一本の映画のなかにもエンタメ性と芸術性が同居していたが、最近は分離されている」という声をよく聞きます。そこが融合したような、日本のケン・ローチといえるような監督がいないかな、と私はいつも探しています。

ドン・ブラウン

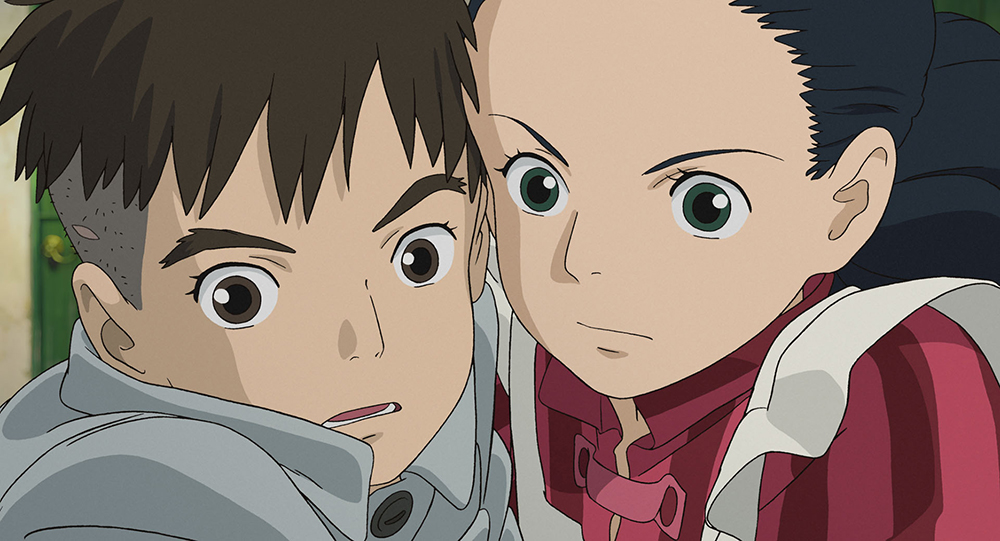

1974年生まれ、ニュージーランド出身。オークランド工科大学卒業。1999年に来日。河内長野市役所、ニュージーランド大使館勤務などを経て、フリーランスの日英字幕翻訳者・通訳者に。最近の翻訳作品は、竹中直人・山田孝之・齊藤工、共同監督『ゾッキ』(2021年)、山田洋次監督『キネマの神様』(2021年)、宮崎吾朗監督『アーヤと魔女』(2020年)などがある。

https://donbrown.jp/