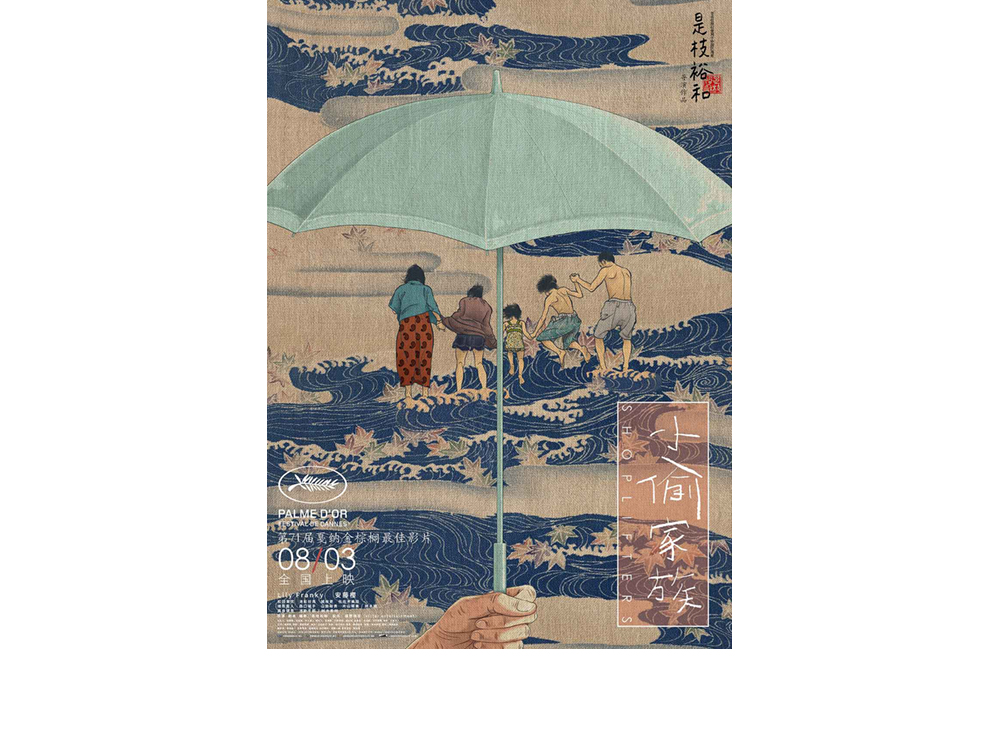

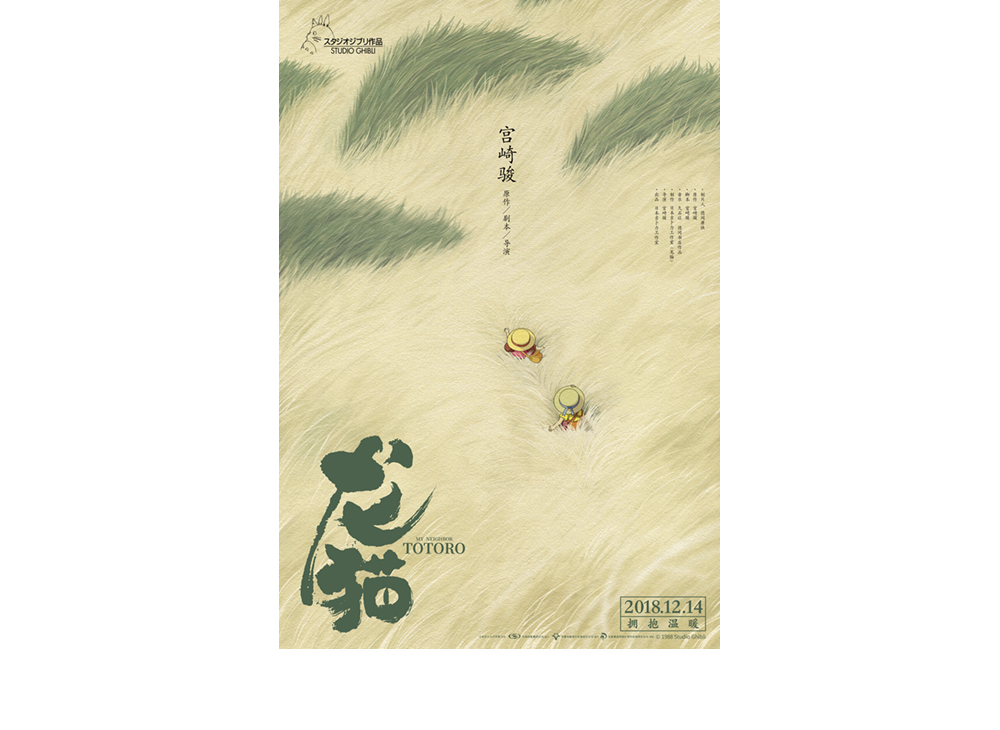

中国における著名な映画ポスターデザイナーであり、国際的にもその名が知られる黄海氏。中国映画からハリウッド大作を含む海外映画まで幅広い作品のポスターを手掛け、『となりのトトロ』(1988)、『千と千尋の神隠し』(2001)の中国版ポスターは日本でも話題を呼んだ。

中国文化のエッセンスと、1枚の絵で物語性を感じさせる独特のデザインはどのように生み出されているのだろうか。今回は、作品と観客をつなぎ、映画の魅力を伝える「映画ポスターデザイン」をテーマに、黄海氏にインタビュー。デザインのこだわりから、『スター・ウォーズ』やジブリ作品のポスターに込めた思い、最新の仕事についてまで語ってもらった。

取材:徐昊辰 文・小野寺系 編集:後藤美波(CINRA, Inc.) 通訳:趙海東 メイン写真:(右) © 2001 Studio Ghibli・NDDTM

映画ポスターは、観客と映画をスクリーン以外の場所でつなぐもの

──黄海さんは、映画にとってポスターはどんな役割を果たすのものだと考えていますか?

黄海:まず、観客にとって映画というのは、2時間ほどの尺で映像を観るだけの存在にとどまらないはずです。席に座っている時間以外にも、鑑賞体験が全体として、観客にとって固有の思い出になります。また、同じ空間にいる観客同士による集団的な情緒も生まれる。つまり、映画と観客が相互的に作用することで、かたちが変わっていく──私は、映画をそのような有機的なものだと理解しています。

映画が、そのように観客の状態に依拠するものだと考えたとき、映画ポスターは、観客が映画を鑑賞する前と後で異なる役割を担うことになります。多くの観客が内容をまだ知らない段階では、映画の内容を告知し、観客に対して好奇心や期待をふくらませる機能が際立ちます。

しかし、映画を鑑賞した後の観客は、その映画に対して知識を得て、共感も生まれている状態です。そこでもう一度ポスターを眺めたときに、心のなかでより深い感情を呼び起こすことができる。一枚の静止した平面に過ぎないポスターが、観客と映画をスクリーン以外の場所でつなぎ、映画を解釈するための材料になり得るんです。

──黄海さんのポスターからは作品の魅力も伝わると同時に、独特な作家性や、中国文化の要素を感じます。映画の宣伝物としての役割とデザイン的なこだわりとのバランスをどのように考えていますか?

黄海:作家性というか、描き方の習慣のようなものはもちろん持っています。たとえば、余白の使い方や「空霊」(中国の言葉で、光景がさまざまに移り変わる、とらえどころのない状態)を利用することなどです。また、ポスターでは映画の世界観を表すことが大切だと思っているので、あまり人物を前面に強調しないことも多いです。

しかし、譲れないスタイルがあるわけではありません。あくまで映画の物語を重視して、作品の「核」を見出すことが前提です。映画ごとの世界観や美学を自分なりに見出して、そこにどう合わせていくかを工夫しています。

私は中国人ですから、中国文化のエッセンスは自然に出てくるものです。自分の根っこにある東洋的な視点で映画を見ているというのが基本です。ですから映画自体の物語や美学を最大限尊重したうえで、東洋的な美意識や視点が加味されています。

でも、作品に合わないような要素をあえてつけ加えるなど、作品の本質から離れてしまうような試みはしないようにしています。たとえば、作品の内容と関係なく、唐突に水墨画の要素を入れるようなことはしません。私が水墨画の要素を加えるときには、そこに私が考える必然性があるということです。

「フォース」に中国の「太極」を見出した『スター・ウォーズ』のポスター

──欧米やアジア圏など国外の映画の中国版ポスターや、中国映画の欧米向けポスターなど、さまざまな方向での仕事を手がけておられますが、デザインをするうえでそれらに違いを感じますか?

黄海:映画の多くは、それがどの国の作品であろうと、世界中の人々が楽しめるものだと思います。ですが、受容のされ方については、上映される国の文化的背景によって微妙に異なりますよね。ポスターは販促物でもあるので、特定の国にアピールするときは切り口を考えなければなりません。そのためには、その国についての理解がなければ難しい。

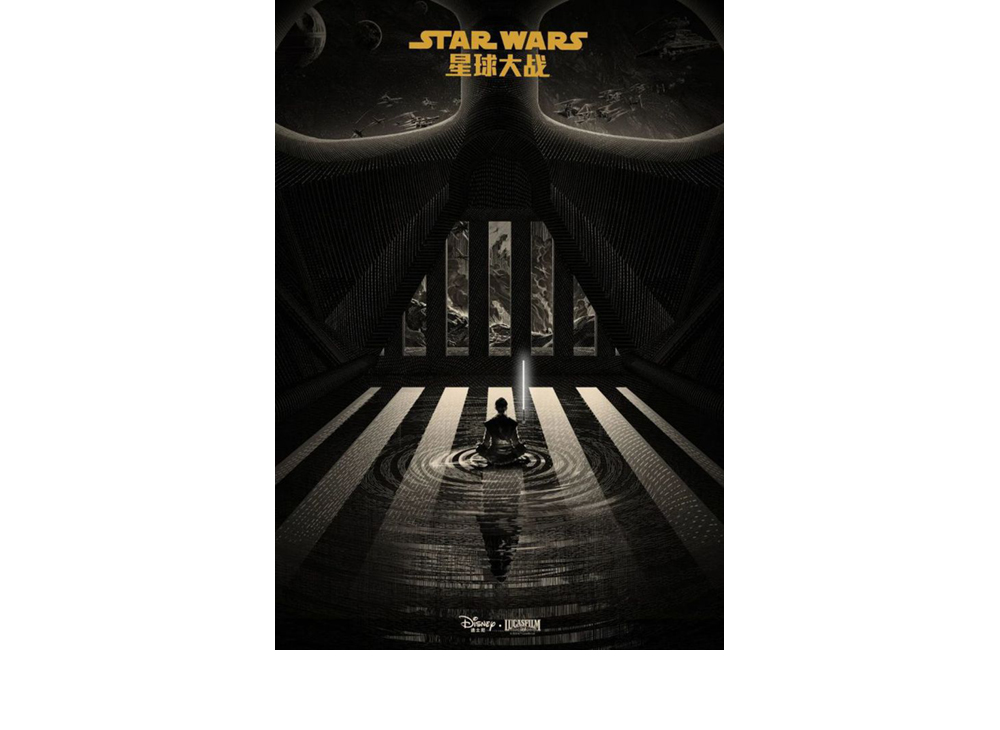

『スター・ウォーズ』のポスターを手がけたとき、私はキャラクターの周囲を波紋で囲み、内側からの光が闇を照らすという表現をとり入れました。ですが、このデザインを見たアメリカのクライアントは当初戸惑っていました。

黄海:『スター・ウォーズ』の世界観には、ジョージ・ルーカス監督の黒澤明監督への深い敬意や、東洋的な哲学が存在していると感じます。作品に登場する神秘的な力「フォース」には、光の部分(ライトサイド)と闇の部分(ダークサイド)があると劇中で説明されます。それは中国哲学で「万物の根源」を表す概念「太極」にも「陰」と「陽」があることを思い起こさせます。波紋や光の要素を入れるというアイデアは、そんな東洋的視点から生み出されたものでした。

そういったことを時間をかけて説明したら、アメリカの人たちも最終的には納得して、喜んでくださいました。ただ、このように文化が違うと、ポスターを見せるだけではなく、説明しなければ伝わらない場合があるんですね。ポスターと鑑賞者の間に、相互的な関係性が発生しない。文化の違う場所では、そこが非常に難しいところです。

そういう意味では、アメリカ映画を中国向けに解釈するよりも、日本映画を中国向けに解釈するほうが、私にとってやりやすい。それは、中国と日本が東洋的な思考をある程度共有しているからです。

黒澤明作品からジブリアニメまで。日本映画のポスターに込めた思い

──ポスターデザイナーとして国内外たくさんの映画を見られてきていると思いますが、日本映画については、どのような印象がありますか?

黄海:日本映画は大好きです。宮崎駿監督や、是枝裕和監督の作品のポスターも手がけましたが、日本映画には日本文化独特の魅力を活かして、細部の描写にこだわる繊細な感性があると思います。とくに黒澤明監督、小津安二郎監督をはじめとする、古い年代のものがお気に入りです。

──宮崎駿監督作では、『となりのトトロ』(1988)と『千と千尋の神隠し』(2001)の中国上映時のポスターをデザインされましたね。

黄海:私自身、幼い頃から宮崎作品を観てきました。いまは子どもと一緒に楽しんでいます。アニメーションの技術や魅力が、時を超えてさまざまな年代の観客を感動させるということに感銘を受けますし、私のポスターも、そのようなものでありたいと思っています。

宮崎作品の多くに共通する本質的な要素は、子どもの「純真な感情」だと思います。トトロというキャラクターは、まず、ぬいぐるみのようにふわふわしたところが魅力です。子どもはぬいぐるみのふわふわした感触が大好きなので、あの大きいトトロを見ると嬉しくなるんですよね。宮崎監督は鋭い感性で、子どもの喜ぶ要素を理解しているのでしょう。『となりのトトロ』のポスターを手がけたときには、そこに着目しました。

黄海:『千と千尋の神隠し』では、より複雑な世界が描かれていると思います。子どもが成長しながら、どのような気持ちで世界と向き合っていくか。善良であること、そしてやはり純真な気持ちが大事であること……作品から発せられているそういったメッセージを、ポスターにも反映させました。

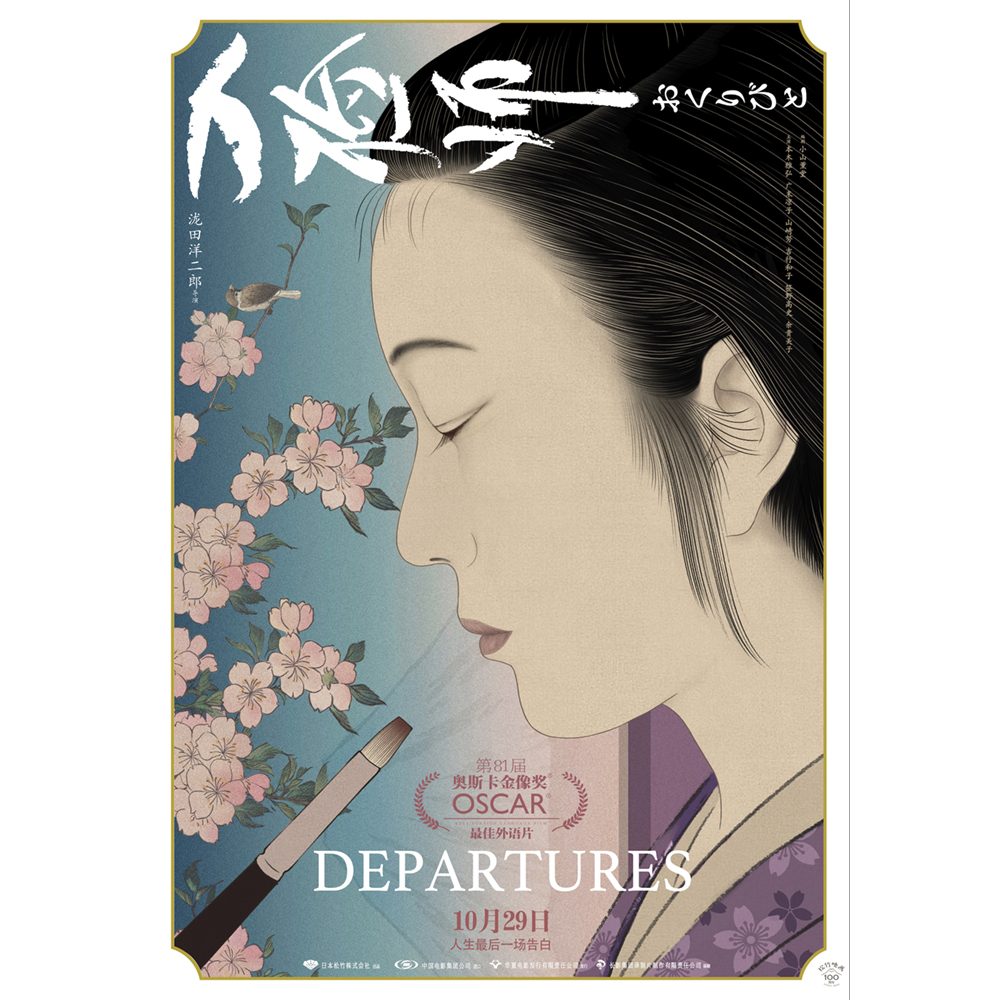

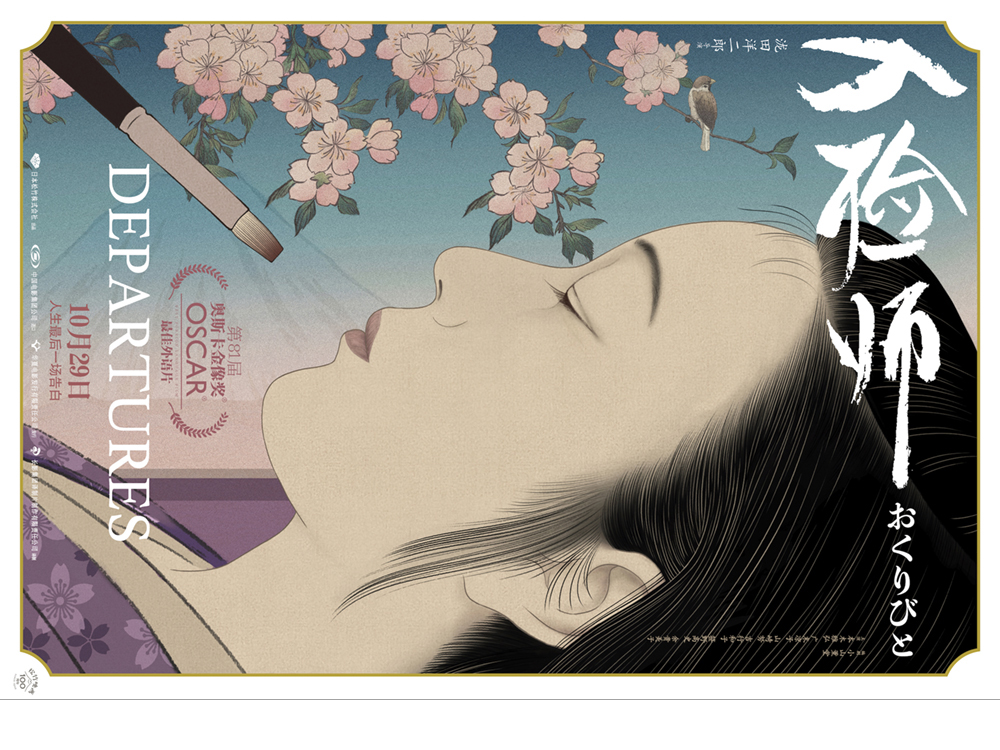

──2021年に手がけられた『おくりびと』(2008)についてはどうですか。

黄海:中国で上映されるタイミングでデザインしましたが、それ以前から好きな作品でした。中国でよく知られている詩の一節に、「生まれるときは夏に咲き乱れる花のように、死んだときは秋の落ち葉のように」という言葉があります(※インドの詩人、思想家であるラビンドラナート・タゴールの詩の一節)。赤ん坊が生まれると、みんなが祝福しますが、人が亡くなるととても悲しいですよね。だから私の育った環境では、普段「死」をできるだけ遠ざけたいと考えます。でも、この映画を観て、「死」にも美しい要素があり、こうやって向き合うこともできるんだ、と気づきました。

その死生観に私は衝撃を受けましたし、この作品の最大の特徴だと感じました。だから中国版のポスターでは、死者の顔をアップにした構図を思いつきました。そして生と死、二通りの見方ができるデザインにしました。

縦向きで見ると、生きている人物が自分の手で化粧をしている場面のように見えます。一方、横向きにして見ると、第三者の手が、亡くなった人の顔に死に化粧をしているように見える。さらに、よくよく見ると、背景の景色の向きによって、じつは横向きが正解であることがわかる、という仕掛けになっているんです。

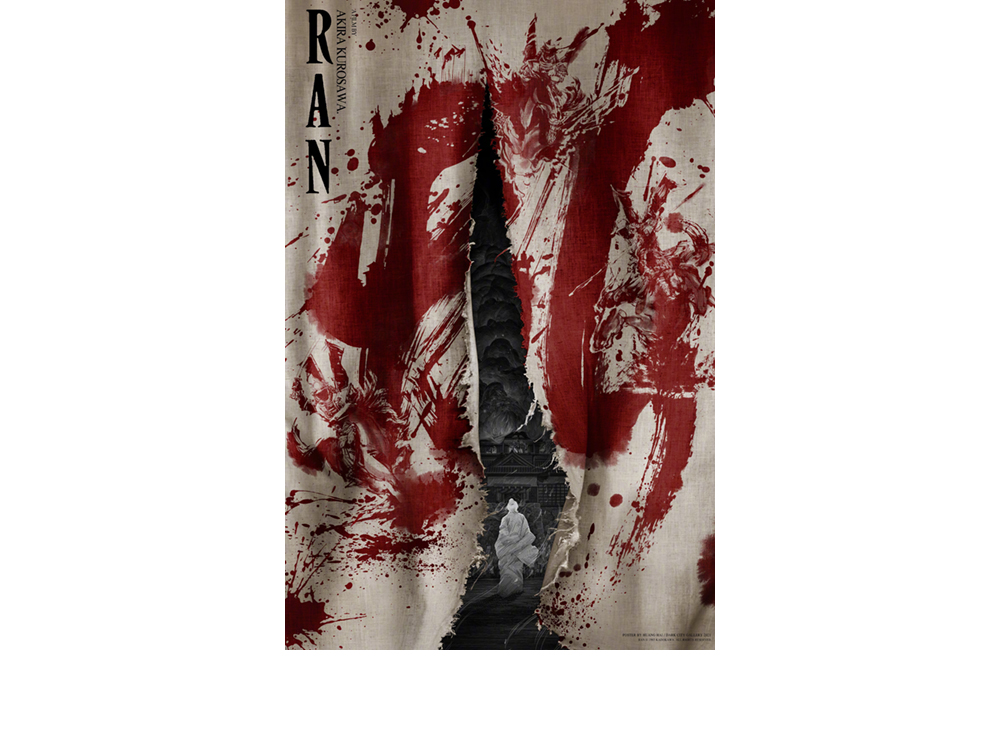

──日本映画のポスターとしては、黒澤明監督の『乱』(1985)が最新作だそうですね。このポスターデザインの意図についても教えてください。

黄海:黒澤監督のキャリア後期にあたる作品ということもあって、『乱』には監督自身の人生についての深い洞察、「人の人生や運命とは何か」という大きな問いに対する悟りがあると感じました。

中国に「人生は芝居のごとく」という言葉があります。人生では自分の意志でコントロールできない場面に遭遇することが何度もあります。人間は、人生という舞台の上で、役者のように用意された筋書きを演じ続ける存在だというわけですね。

そういった考え方を基に、『乱』のポスターでは、日本の戦で司令部に張る幕を舞台の幕に見立ててデザインしました。その幕に「乱」の字を描くことによって、人間は一時成功したとしても、どうにもならない理由で破滅に追い込まれることがある、ということを表現しました。個人は存在としてあまりに小さく、状況の変化や時代の流れから逃れられない運命にあるというメッセージを込めています。

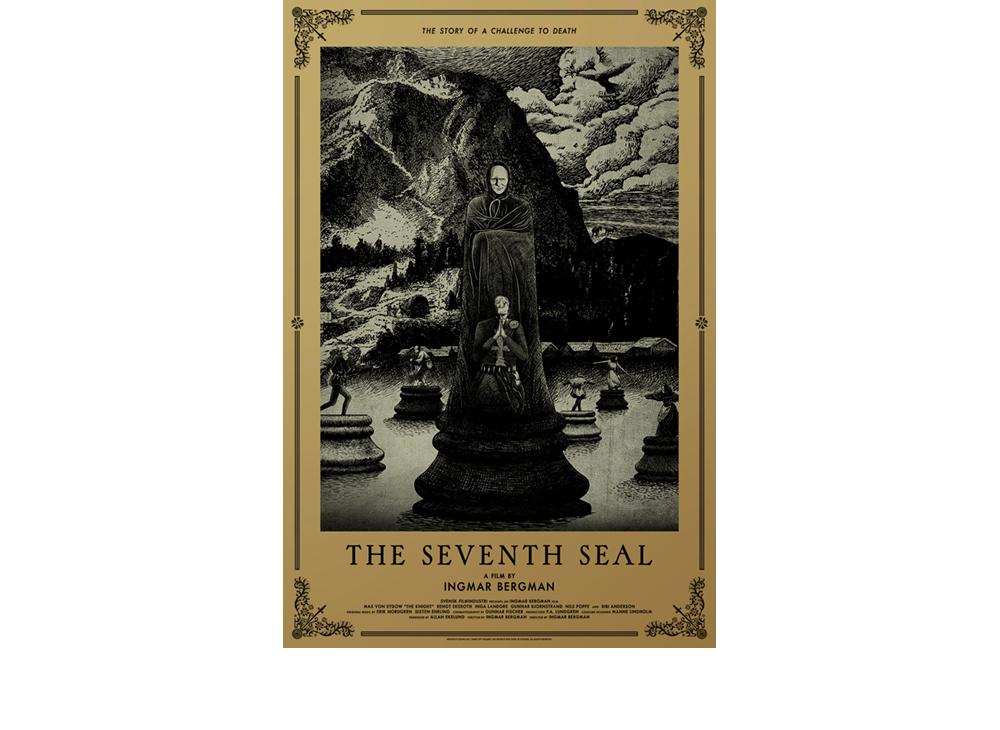

──『乱』は、イングマール・ベルイマン監督『第七の封印』(1957)のポスターに続き、イギリスのポスター制作会社「Dark City Gallery」とのコラボレーション作ですね。

黄海:Dark City Galleryは、シルクスクリーンを使った、職人的な手づくりのポスターを制作しています。ポスターデザイナーとして憧れの存在でしたので、『第七の封印』のポスターで初めてオファーがきたときは、すぐに「やります」と答えました。

同社との仕事で驚いたのは、制作に膨大な時間をかけ、とことん細部に磨きをかけていくという姿勢です。丁寧にやりとりを続けながら、細密な作業を少しずつ進めていく。制作コストは増えましたが、完成品が送られてきたとき、その美しい仕上がりに衝撃を受けました。

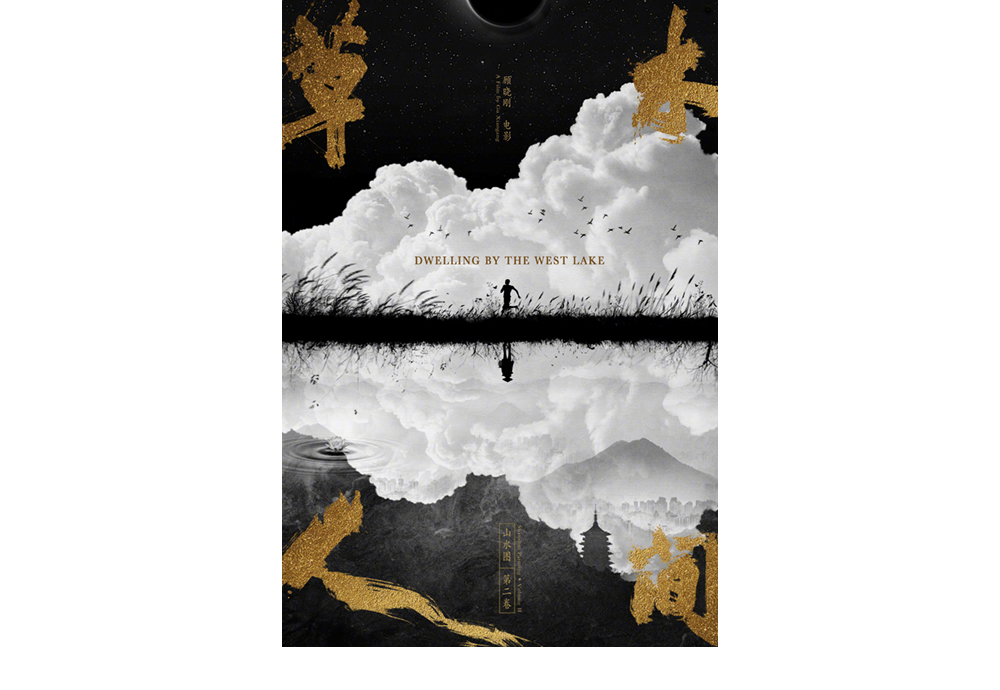

──2022年に入り、黄海さんの最新作となる、中国映画『春江水暖〜しゅんこうすいだん』(2019)の続編『草木人間』(2022年3月時点公開未定)のポスターも公開されました。

黄海:グー・シャオガン監督からオファーを受けたときは、まだ脚本の段階だったのですが、前作が素晴らしかったので、快く引き受けました。『草木人間』は前作に続いて、浙江省の河のそばに暮らしている人たちの姿を、地域の特色とともに描く作品です。

デザインでは、「草木人間」の文字を分割して、「草木」の要素をポスターの上半分で、「人間」の要素を下半分で表現しています。「草木」の部分では自然を描き、そこで遊ぶ子どもの純粋な心や興味を描きました。一方、下半分の「人間」部分では、人間の存在を示す人工物を自然のなかに入れ込むことによって、自然がそのままのきれいな姿ではいられないことを表現しています。

若手デザイナーも台頭する中国の映画ポスターデザインの今後は?

──イギリスのメディアで「年間ベストポスター20選」に選ばれるなど、ご自身のポスターが世界で評価を受けていることについては、どのように受け止めていますか?

黄海:運が良かったのだと思います。映画ポスターは、映画の魅力を伝えるものなので、これまで優れた作品と関われてきたことが非常にラッキーでした。クライアントや映画人の皆さんが、私にチャンスをくれたおかげです。一人の中国人クリエイターが生み出した作品が、その映画の一つの「顔」として皆さんに届くというのは、幸せなことだと思っています。

──これから中国では、映画ポスターのデザインはどのように変わっていくと思いますか?

黄海:私がいまの仕事を始めた20年ほど前は、中国では「映画ポスターデザイナー」という概念すら、それほど知られていませんでした。いま、業界やつくり手たちの意識は大きく変化してきていると感じます。とはいえ、これからも世界中の優れたポスターを参考にしながら、勉強していかなければなりません。道は長いという気持ちでいます。

その一方で、映画の分野に限らず、新世代のポスターデザイナーが中国に次々誕生してきています。若い世代が個々の才能を活かし、これからもっと中国ならではの新しいポスターの魅力を発信できるようになっていくと思います。

黄海

1976年福建省生まれ。厦門大学の美術学部を卒業後、テレビ局に入社し、報道記者に。テレビ局退社後、広告会社でチアン・ウェン監督の『陽もまた昇る』をポスター第一作として手がけ、世界中から評価される。その後、独立し自身の会社・竹也文化工作室を創立。