2020年に公開され、大きな話題を集めたアニメ映画版『ジョゼと虎と魚たち』。「釜山国際映画祭」のクロージング上映に始まり、「日本アカデミー賞」で「優秀アニメーション作品賞」を受賞。「アヌシー国際アニメーション映画祭」ではオープニングを飾った。国際交流基金が世界各地で日本映画を紹介するプロジェクト「JAPANESE FILM FESTIVAL(JFF)」でも上映されることが決定している。

原作は、日本の作家、田辺聖子によって1984年に書かれた同名の短編。2003年に犬童一心が実写映画を監督し、「モントリオール世界映画祭」「シカゴ国際映画祭」などに出品。また、2020年には韓国でも犬童一心監督版のリメイクが制作されるなど、国境を越えて愛される作品となっている。

その『ジョゼ虎』をアニメ映画として制作したタムラコータロー監督に、今回は話を聞く。原作小説とも、実写映画版とも異なる印象の新しい『ジョゼ虎』の世界が生まれた背景から、アニメの物語に対する課題意識まで、タムラ監督に語ってもらった。

取材・文:矢部紗耶香 編集:久野剛士・原里実(CINRA, Inc.)

目指したのは、立場の違いを越えて相手を理解しようとする2人の普遍的な物語

——今回アニメ映画をつくるにあたり、なぜ『ジョゼと虎と魚たち』を選ばれたのでしょうか?

タムラ:田辺聖子さんによる短編小説『ジョゼと虎と魚たち』を読んだときに映像化し甲斐のある作品だなと思ったんです。映像化するときはキャラクターの存在感があることが最も大切だと思っているので。そして、不勉強ながら犬童一心監督の実写映画版があることを知らずにおりました。実写版のリメイクをつくろうとしたわけではなかったので、脚本開発が終わるまでは実写映画版を観ずに制作を進めました。

——主人公が車椅子ユーザーである物語を、丁寧に脚本にされている印象でした。

タムラ:主人公の女性・ジョゼは車椅子ユーザーなので、障害者のキャラクターが登場する作品ではありますが、「障害を扱った作品」という点のみが一面的に強調されることには違和感があります。ジョゼのような立場の人と恒夫のような立場の人が、どうしたらお互いを理解できるのか。そして、多くの観客に「自分もまたジョゼなのかもしれない」と思わせるほど感情移入できるところまで物語を持っていければ、この作品は普遍的な作品になるのではないかと思ったんです。

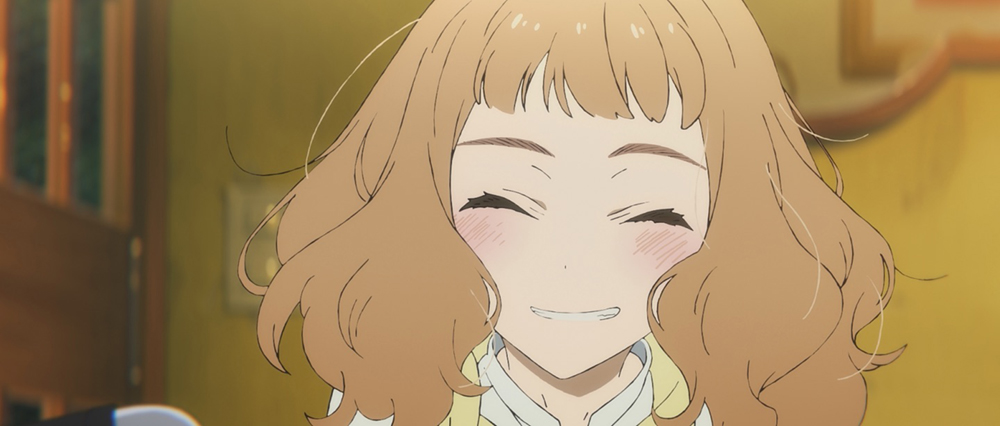

©2020 Seiko Tanabe/KADOKAWA/Josee Project

——一方で、車椅子が動く描写もしっかりとリサーチを重ねて描かれていたように感じました。

タムラ:ありがとうございます。おっしゃる通り、実際にハンディキャップを抱えた方に幾度も取材をしました。その上であえて、ジョゼの足が不自由であることを強調したり、「ジョゼができないこと」の描写に焦点を当て過ぎたりしないようにしました。ハンディキャップを抱えたキャラクターを紹介する手法として、前半で「不自由さ」を強調する作品は多いです。でも、不自由さにフォーカスしすぎると、観客は「その不自由をどう克服するか」という物語だと捉えてしまう。この作品はジョゼの「障害が治る」物語ではないので、それでは虚しさばかりが残ってしまうと感じました。今作は、身体的な不自由さでなく、社会性の獲得やコミュニケーションの問題など、変わっていけるところ、すなわちジョゼの心の部分に物語をフォーカスしています。

存在感のあるキャラクターをアニメでつくるための試行錯誤

——ジョゼのキャラクター造形もとてもかわいらしくて印象的でした。このデザインはどのようにつくっていったんでしょうか

タムラ:デザインは漫画家の絵本奈央さんにお願いしました。初顔合わせの日に、試しに絵本さんがデザイン画を書いてきてくださって。あらかじめ細かなオーダーを出していたわけではなかったのですが、そこからとんとん拍子に話が進んでいきました。ビジュアルに関しては絵本さんからの提案が大きかったですね。

——タムラ監督のイメージとも合致していたのでしょうか?

タムラ:ジョゼのビジュアルは少し小柄で、目つきが強いイメージで合致していました。でも髪型で悩んでいて……。意志がハッキリしているので、表情が読みやすいように、眉毛とおでこが出た髪型を提案したところ、それが上手くハマったんです。絵本さんはショートヘアーのパターンも書いてくださって、その髪型もすごく良かったので、途中で髪を切るシーンを入れました。絵本さんの別案がなかったら、髪を切る展開はなかったと思います。あのシーンのお陰で、前半の子どもっぽいジョゼから大人びたジョゼに自然と切り替えることができました。

——恒夫のキャラクターはいかがでしたか?

タムラ:恒夫は二転三転しましたね。いまの時代を象徴する日本の一般的な若者像にできればと思っていたのですが、といって個性がないキャラクターにもしたくなくて。

あと、ジョゼにただ振り回されているような、受け身な人にならないように気をつけましたね。いまの同年代の観客の等身大の姿でありながらも、どこか恒夫を見習って背伸びをしたくなるようなキャラクターだったらよいなと考えていました。映画を観終わった人が何か試練にぶつかったとき、「恒夫だったらどうするか」と思えるような作品になればと。

「自立していくジョゼとともに、人に頼ることの大切さも描きたかった」

——アニメ映画版では、前半が恒夫、後半がジョゼの視点で物語が語られているのが印象的です。なぜ視点の切り替えを行ったのでしょうか?

タムラ:恒夫とジョゼがお互いを理解していく話にしたいと思っていたので、視点の切り替えを意図的に行いました。多くの観客にとって屈折して扱いづらいキャラクターだと思われたジョゼが段々と成長し、親しみが湧いてきたところで視点を切り替える。そうすることで、ジョゼに感情移入しやすくなるようにしました。

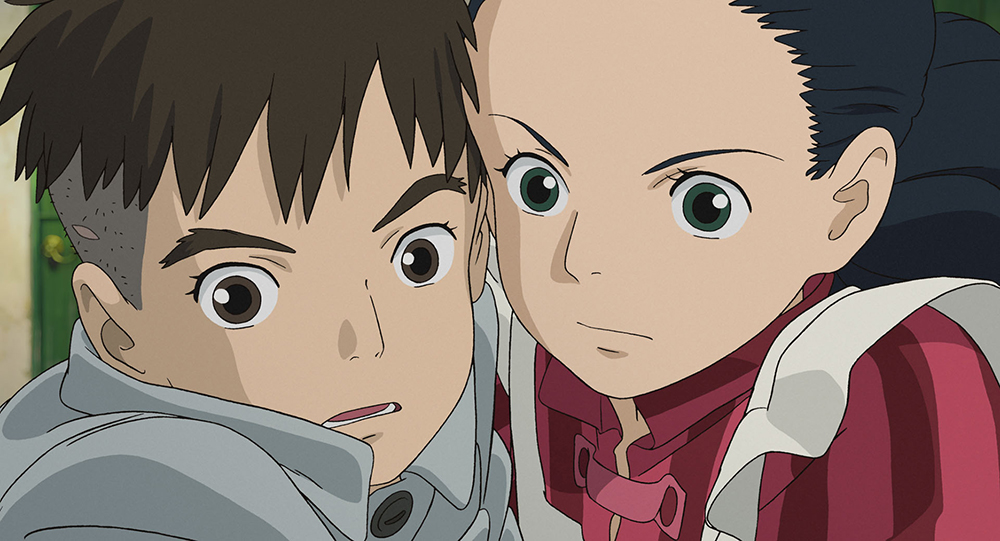

後半、恒夫が車椅子ユーザーになる展開については、「車椅子ユーザーの気持ちを理解するためには、恒夫も車椅子ユーザーにならないといけなかったんだ」と解釈する方もいらっしゃるようですが、自分としては少し違う狙いがありました。あれはむしろ、ジョゼ視点から話を展開するためだったんです。

——それはどういうことでしょうか?

タムラ:ジョゼは車椅子ユーザーである自分の境遇を悲観して、いろいろなことを諦めてしまっていた。しかし恒夫が車椅子ユーザーになることで、ジョゼに「自分が立ち上がらなければ、恒夫は立ち上がれない」と感じさせる状況をつくりました。車椅子ユーザーの恒夫を励ますことは、同時に自分に対してもエールを送ることにもなるんです。だから、あれはジョゼのために用意された展開でした。

——結果的に、ジョゼと恒夫がお互いに支え合う物語になっていましたね。タムラ監督は、「依存」や「自立」といった2人の関係をどのように捉えて本作に落とし込んでいきましたか?

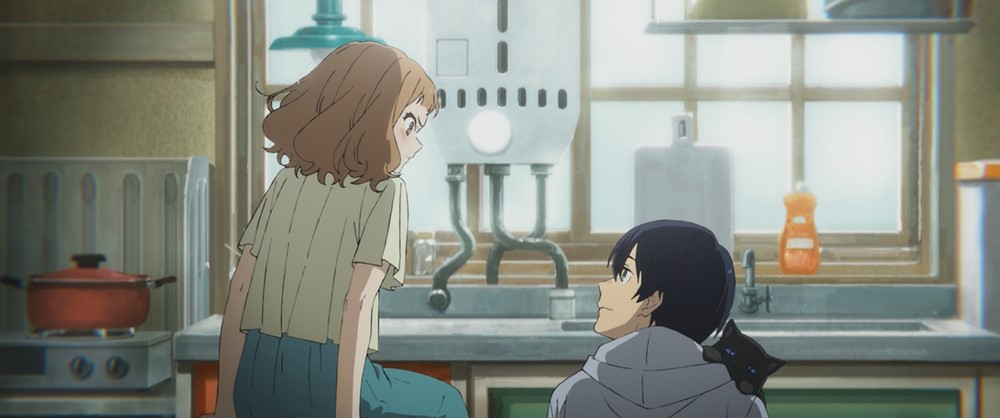

タムラ:物語の後半、ジョゼが自立していく流れはあるのですが、同時に人に頼ることの大切さも描きたいと思っていました。人に頼るためには相互理解はもちろん、何より社会性が必要です。だから「社会性」がこの作品のキーになると思いました。

原作を読んだとき、最終的にジョゼと恒夫は結婚するんですが、なんとなく危うい関係のまま終わるところが気になっていたんです。「この危うさって何だろう?」と考えたときに、恒夫が一方的にジョゼを支えている印象が強いからかもしれないと感じたんです。ジョゼが行動としてできることは少ないかもしれませんが、恒夫の精神的な支えになるなど、2人のバランスがとれていれば、この危うさが解消できると思いました。

ほかに原作で気になったところは、ジョゼと恒夫の間に第三者が全く介入していないところです。ジョゼは恒夫を通してしか社会とのつながりがないので、恒夫に依存するしかない。その点に不安定さを感じました。友達づくりは社会性獲得の第一歩です。だから、「ジョゼに友達をつくってあげたい」という気持ちがありました。ジョゼが社会性を持つこと、そして恒夫を精神的に支えることができれば、原作の危うさを解消してハッピーエンドに持っていけると思い、脚本家の桑村さや香さんに伝えました。

「『これはあなたたちの話なんだ』と提示したかった」

——原作からの変更で言えば、原作の書かれた35年以上前の時代設定から、現在に変更されていますね。

タムラ:色々な世代の方に見ていただけるのが理想ではあるんですが、まずは主人公2人と同じ若い世代の人に作品を見てほしいと思って。その場合、時代設定を原作小説のままにすると、その時代の価値観を説明するところから映画をはじめないといけない。さらに、若い観客からは、「昔はこういう価値観だったのか」と過去の物語として受け取られる懸念がありました。この作品では、ジョゼと恒夫を通して、「これは身近な問題なんだ」「あなたたちの話なんだ」と提示したかったんです。だから、若い世代の方々に共感を得やすいように物語の舞台を現代に置き換える必要がありました。

——一方で、場所は大阪の舞台のままですね。

タムラ:大阪を舞台にしたアニメ映画って、意外にも少ないんです。それと常々、大阪のイメージは通天閣と道頓堀に依存していることが多いなとも感じていて。そのイメージをアップデートしたいと思っていたんですね。そのため、大阪の魅力は何かを考えて。実際に取材で大阪を訪れて印象深かったのは、近い距離で大都会と下町が共存していること(参考:映画に描かれた「下町」。ニューヨークの上映シリーズから紐解く)。ジョゼの住むような下町と、人が大勢出かける都会のエリアが、数駅しか離れてないんです。この混沌とした街並みに大阪らしさを感じて、アニメとして発信したいと思いました。

ハッピーエンドかバッドエンドか? 『ジョゼ虎』がアニメ界に与えた第三の選択肢

——過去のタムラ監督のインタビューで、本作はバランスにこだわったと語られていました。「バランス」はタムラ監督にとってなぜ大切なのでしょうか?

タムラ:自分のことをバランスが取れている人間ではないと思っているので、つくるものくらいはバランスをとりたいと思っているのかもしれません(笑)。また、アニメーションづくりにおいて、つくり手が個性を発揮する領域ってビジュアルになりがちなんです。これまで僕が仕事でご一緒してきた方々も、他の人が思いつかないような絵を描くなど、ビジュアルセンスに優れた人が多かった。その点、自分は絵描きではないので、観客が共感できるバランスのよい物語を考えることをがんばろうと思っていました。

他の作品を観たときに、心の描写についてもっと踏み込んでほしいと感じることも多かったので、自分は話や演技の方向性で、他とは抜きんでた違うものがつくれないだろうかと思っていたんです。

——今作のアニメ映画版では社会の素晴らしさと厳しさを同時に見せていたように感じました。その意図について教えていただけますか?

タムラ:アニメ作品のつくり手って、意外にもハッピーエンドが苦手な方が多いんです。もちろん子ども向けのアニメ作品では、ハッピーエンドの作品が多いですけど、大人向けの作品だと一気に少なくなります。一見ハッピーエンドでも、その実は表面的なハッピーエンドになりがちでどこかぎこちない。大人向けのアニメ作品には、リアリティーを追求するタイプと、エログロなど極端な表現を突き詰めるタイプの2パターンの傾向があります。リアリティーを求める作品には、現実の厳しさを描く物語が多いんです。

——「現実」という言葉を聞くと、シビアな現実を思い浮かべてしまいますね。

タムラ:そうなんですよ。リアリティーを追い求めると、主人公の人生が上手くいかない展開にしがちなんです。僕は、子ども向けのハッピーエンドの作品を「表の作品」と呼び、厳しい現実を描く大人向けの作品は「裏のアニメ作品」と呼んでいます。しかし、アニメ映画版の『ジョゼ虎』では、第三の選択肢で挑もうと考えました。すなわち、「裏を知った上での表」です。これを描くことで、表面的なハッピーエンドが訪れる「表の作品」とは違う着地ができればと考えていました。

「2人でしか到達できない場所がある」、それが恋愛の醍醐味

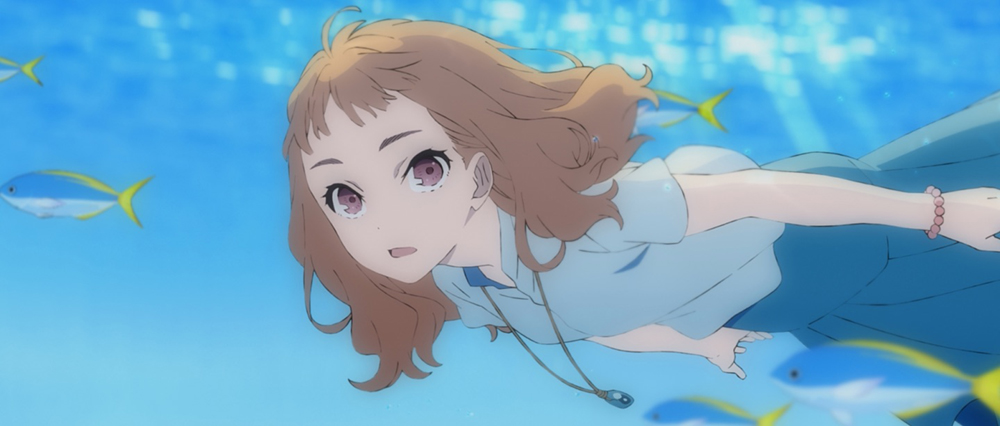

——ジョゼと恒夫の関係がどうなるのか、ハラハラしながら見ていました。このような結末を用意した意図はあったのでしょうか。

タムラ:ジョゼと恒夫の2人が揃うことで思ってもみなかった場所に行けるという展開にしたかったんです。「この2人でしか到達できない場所がある」ということが、恋愛の醍醐味の一つだと僕は思っているので。ジョゼが、「恒夫と出会ったから幸せになれる」のではなく、「恒夫といたらこれまでの人生では思ってもみなかったところに行ける」というところがこの作品の肝ではないかと。

——『ジョゼと虎と魚たち』は小説があり、犬童一心監督によって日本で実写化もされていて、韓国でも映画化されています。原作の中心にあるものが普遍的だからこそ、作家によって個性が現れる作品だと感じました。

タムラ:韓国版は、日本では2021年10月公開ですけど、韓国ではアニメ映画版と同じ2020年12月に公開されていたんです。まさか同じ月に公開されることになるとは思ってもいなかったので、こんな偶然があるのかと驚きました。『ジョゼと虎と魚たち』は、原作の強さがあるので、今後もいろいろなアプローチで『ジョゼ虎』がつくられていき、新しいジョゼが見られたらうれしいですね。

タムラコータロー

1980年生まれ。福岡県出身。アニメの制作進行を経て、フリーの演出家としてテレビアニメ『GOSICK』オープニングや『エウレカセブンAO』のエンディングなどを手がける。2012年、細田守監督『おおかみこどもの雨と雪』に助監督で参加。2014年、『ノラガミ』で監督デビューを果たす。近年は『文豪ストレイドッグス』『宝石の国』などさまざまなテレビアニメで活躍中。

『ジョゼと虎と魚たち』上映情報

カンボジア日本映画祭 2022

開催期間:2022年1月14日~1月23日

開催都市:プノンペン(1都市)