近年の日本映画は、世界でどのように見られてきたのか? 日本と海外の映画人の対談から、日本映画が海外へ及ぼした影響に迫っていく連載企画「海の向こうの日本映画」。

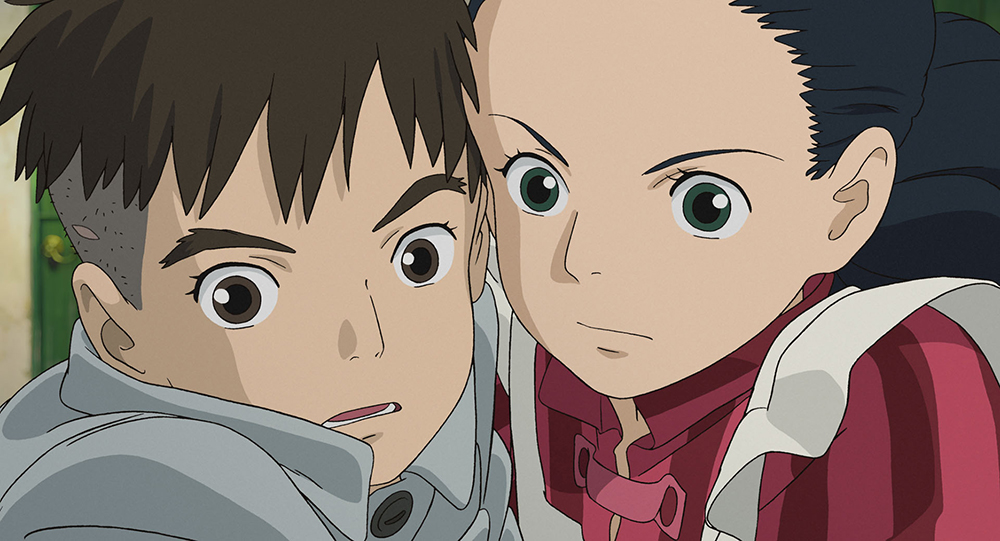

第2回のテーマは「日本のアニメーション」。そのなかで異彩を放ち、国際的な評価も高い今 敏監督にスポットを当てる。『PERFECT BLUE』(1997)で初の長編アニメーションを手掛けて以降、『千年女優』(2002)、『パプリカ』(2006)などの作品を生み出した今監督。2019年にはアニメ界のアカデミー賞ともいわれるアニー賞で、生涯功労賞にあたる「ウィンザー・マッケイ賞」を受賞するなど、没後10年を迎えたいまもなお、多くの映画人からリスペクトを受けている。そんな今監督作品の魅力とは? そして、いまや世界中の人々から愛される日本のアニメーションの独自性はどこにあるのか?

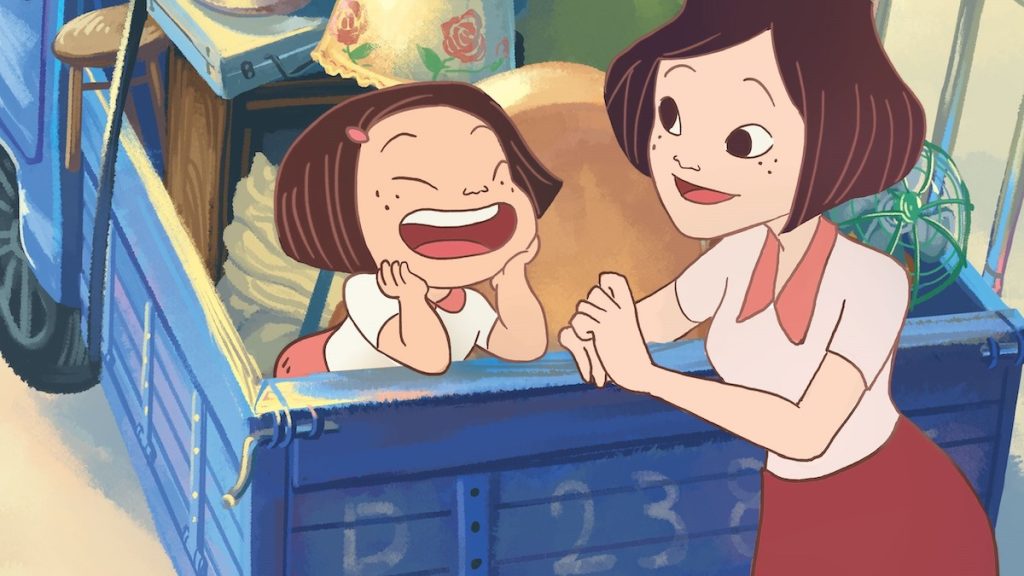

日本アニメーション界の重鎮であり、今監督を長きにわたって支えてきたプロデューサーでもある丸山正雄と、台湾では珍しいオリジナルアニメーション映画『幸福路のチー』(2017)で国際的な評価を獲得した監督であり、今監督の熱烈なファンとしても知られるソン・シンインの二人に話を聞いた。

取材・文:麦倉正樹 編集:原里実(CINRA, Inc.) 通訳:池田リリィ茜藍 メイン写真:(c)2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.

「すべての台湾人は、日本のアニメを見て育った」

――ソン監督が生まれ育った台湾で、日本のアニメはどんなふうに見られ、親しまれているのでしょう?

ソン:すべての台湾人が、日本のアニメを見ながら育ったと言っていいかもしれません。それぐらい日本のアニメは、台湾人にとって馴染み深いものです。私自身もそうで、小さい頃はとりわけ『キャンディ・キャンディ』『レディジョージィ』などが大好きでした。私の父は『マジンガーZ』や『科学忍者隊ガッチャマン』、母は『ちびまる子ちゃん』が大好きで、家族みんなで見ていました。

丸山:「アニメは子どもが見るもの」と考える人も多いですが、それは思い込みなんです。世界では、台湾のように日本のアニメを家族で見るという国も、結構多いと思います。恐らくソンさんのお父さんも、『マジンガーZ』が「子ども向け」という意識はないでしょうし、逆に「大人向け」という意識もないでしょう。

ソン:そうですね。私の父と母は、もう70代になりますが、いまだに日本のアニメを見るのが大好きです(笑)。むしろ私としては、なぜアニメが子ども向けだと思われているのか不思議です。

というのも、私は同時期にアメリカのアニメも見ていたのですが、子どもながらに「これはちょっと幼いな……」と思っていたんです。しかし、『キャンディ・キャンディ』は違いました。愛とは何か、友情とは何か、女の子が夢を追いかけるとはどういうことなのか。それらのことを、幼い私に教えてくれたのです。

丸山:日本のアニメの特徴は、まず「物語」ありきであることだと思います。それは、日本のテレビアニメの礎を築いた『鉄腕アトム』(1963)の時代から。もともと漫画家であった手塚治虫さんは、『鉄腕アトム』を通して「正義の物語」を描きたかった。「アニメ」というのは、そのための手段のひとつに過ぎなかったのです。

丸山:それから、日本のアニメが特殊なのは、日本にはそれ以前から漫画を読む文化があったことです。日本には、世界にも例を見ないくらい多種多様な漫画が存在し、それを子どもだけではなく大人も普通に読む文化がある。手塚治虫さんも最初は漫画を描いていたし、今 敏もそうだった。漫画文化というベースがあったからこそ、これほどまでに多様なアニメーションがつくられ、受け入れられてきたのでしょう。

虚実を行き来する、アニメ表現ならではの面白さ

――丸山さんはソン監督の映画『幸福路のチー』(2017)を、どんなふうにご覧になられましたか?

丸山:本当に素敵な映画で、ぼくらがつくってきたものと非常に近しい感じがしました。もちろん、この映画で描かれているのは台湾の風景であり、背景にあるのは台湾の現代史です。けれども、それをまるで自分が生きてきた世界のように感じることができた。それはこの映画のなかに、人間の本質や普遍的な思いが、ちゃんと表現されているからだと思います。アニメという手法ありきではなく、描きたい物語があってつくられた作品だと感じました。

ソン:ありがとうございます。私の最も敬愛する今監督と長年お仕事をされてきた丸山さんから、そのような言葉をいただけて本当に光栄です。

――ソン監督は、日本のアニメのなかでもとりわけ今監督の作品から強い影響を受けたと。

ソン:はい。私が今監督の作品を初めて見たのは、もう30歳を過ぎた頃でした。『千年女優』(2002)を見て、本当に驚いたんです。現実と虚構をこんなにもうまく交差させるとは、なんと素晴らしいのだろうと。

ソン:そのあと今監督の初期作を追って、『PERFECT BLUE』(1997)を見ました。この映画も、人間の心の内側にある恐怖を、現実と虚構を織り交ぜて描き出す見せ方が、本当に素晴らしかった。それまでアニメーション制作の経験はなかったので、「アニメを使えばこんな表現もできるのだ」と、目から鱗でした。そして、これこそ自分が、映像表現を通じてやってみたいことのひとつだと思ったのです。

丸山:『幸福路のチー』にも、子ども時代の回想や夢と、現実を行き交うようなシーンがありますよね。アニメーションならではの面白さが、あのシーンには詰まっていると思いました。

ソン:ありがとうございます。私は今監督の作品に、潜在意識レベルで影響されているのだと思います(笑)。映像制作の過程のなかで、私は編集作業がいちばん好きなんです。編集というのは、まさしく時間に魔法をかける作業。今監督は、「時間の魔術師」だと思います。

アニメ監督、今 敏の独自性とは

――丸山さんはこれまで、錚々たるアニメーション監督たちと仕事をされてきましたが、今監督の独自性はどんなところにあるのでしょう?

丸山:いちばんは絵の力でしょうね。もともと漫画を描いていたのもあって、表現力、描くスピードと量……ぼくに言わせたら、アニメをやるために生まれてきたようなところがある(笑)。だから、短い期間にあれだけクオリティーの高い作品を凝縮してつくることができたのでしょう。やりたいことを、言葉ではなく自分の絵で表現できる。その説得力たるや、類を見ない能力だとぼくは感じました。

あとは、作風の多彩さです。最初の『PERFECT BLUE』はサイコホラー、次の『千年女優』は文芸大作、その次の『東京ゴッドファーザーズ』(2003)はコメディー、そして『パプリカ』(2006)はSF。どんなジャンルのものをやろうと、自分の世界をちゃんと構築することができる人だった。これは本当にすごいことだと思います。

――今監督の作品は、日本国内の一般観客よりも、むしろ海外のクリエイターにより高く評価され、大きな影響を与えているようですが、それはなぜだと思いますか?

丸山:ぼくも素朴に、「なぜなんだろうな?」と思っています(笑)。ただ、ひとつには、日本では膨大な数のアニメ作品がつくられているので、そこから自分の好きなものを選ぶことが非常に難しいというのがあるかもしれません。対して、海外に出ていくものはある程度限られているので、好みに合うものを見つけやすいのではないでしょうか。

もうひとつ考えらえるのは、今くんの作品は、見る側にかなり高度な読解を要求していると思うんです。視聴者のなかにはもちろん、ただ楽しみたいだけだという人もいるでしょう。ところが海外の、とりわけアメリカの映画監督たちは、今作品のそういったハードな部分に食いついてきたところがあります。

――アニメーションの監督のみならず、ダーレン・アロノフスキー監督やクリストファー・ノーラン監督といった実写映画の監督たちが、今監督の作品からの影響を公言しています。

丸山:ぼくも今くんも、単純に自分たちが面白いと思うものをつくりたいと思っていました。「わかりやすさ」も面白さのひとつではあるけれど、反対に「どういう意味だったんだろう?」って考えることも、きっと面白さの質のひとつです。最初はわからなくても、そのうちわかってもらえるかもしれない……そう、わかってもらえなくてもいいとは、ぼくも今くんもまったく思っていませんでした。

たとえ10年後、20年後であろうとも、時が来て「あ、そういうことか」とわかってもらえたら嬉しいなと。わかりやすいものは、きっと他の誰かがつくるだろうから、ぼくたちは多少難しいと言われようと、自分たちが本当に面白いと思うことをやろうと。そういう思いは、一貫してあったと思います。

ソン:私が思うに、作品の成功には二種類あって……ひとつは公開直後に大ヒットすること。もうひとつは、人々の記憶に永遠に残り、何度も何度も繰り返し語られることです。今監督の作品は、明らかに後者だと思います。

丸山:そうでしょうね。

ソン:丸山さんがおっしゃったように、良い作品というのは、見てすぐにわかる作品だけではありません。作品にとって重要なのは、「わかる」ことではなく「感じる」こと。わかりやすいことよりも、心に響くことのほうがずっと大切です。

今監督の作品は、さまざまなジャンルのクリエイターやアニメ関係者、そして本当にアニメを愛する人たちに受け入れられたのだと思います。彼らはつねに、もっと大胆なアニメを、アニメという表現をアップデートするような作品を見たいと思っている。そして、良い作品に出会ったら、それを多くの人に伝えようとする人たちです。

今監督の作品は、公開時にはヒットしなかったかもしれない。けれども、彼の作品のファンはこれからもずっと、その素晴らしさを語り続けるでしょう。それによって彼の作品は、これからもきっと、忘れられることなく残り続けていくのです。

国際交流基金ニューヨーク文化センターでは、世界各国の研究者・専門家とともに、今敏監督作品の魅力や特徴を分析する特別セミナーを開催しました

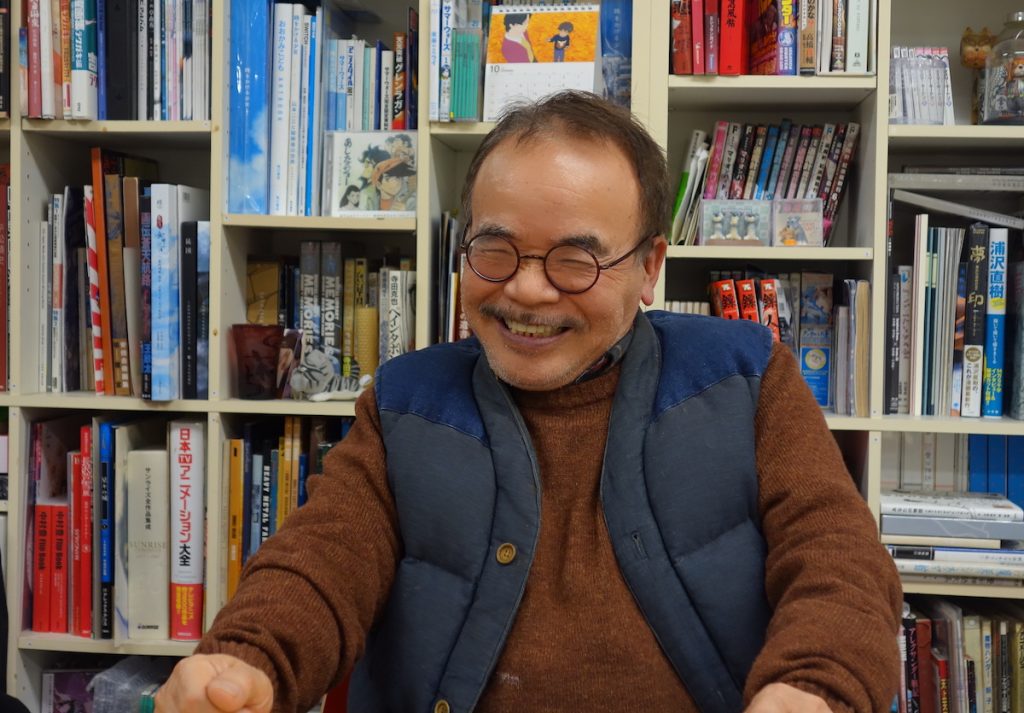

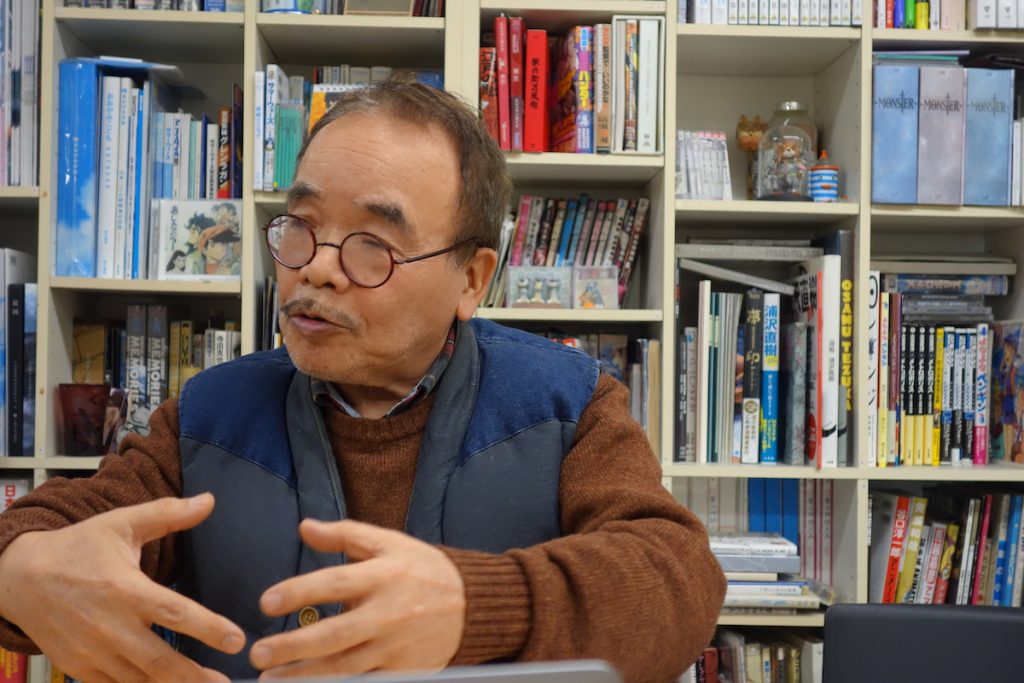

丸山正雄(まるやま まさお)

プロデューサー。1965年、手塚治虫が創設したアニメ専門プロダクションを母体とする株式会社虫プロダクション入社。1972年に有限会社マッド・ハウス(現:株式会社マッドハウス)を設立。今 敏監督の全作品の企画・プロデュースのほか、細田守監督『時をかける少女』『サマーウォーズ』、片渕須直監督『マイマイ新子と千年の魔法』『この世界の片隅に』などに携わる。現在は株式会社スタジオM2代表取締役社長。

ソン・シンイン

1974年生まれ、台北出身。京都大学で映画理論を学び、コロンビア・カレッジ・シカゴで映画修士号を取得。短編実写映画『The Red Shoes』(2009)、『Single Waltz』(2010)が多数の国際映画祭で上映。アニメ映画『幸福路のチー』(2017)は、2019年アカデミー賞長編アニメーションの候補に。現在、初の実写長編映画『Love is a bitch』を制作中。