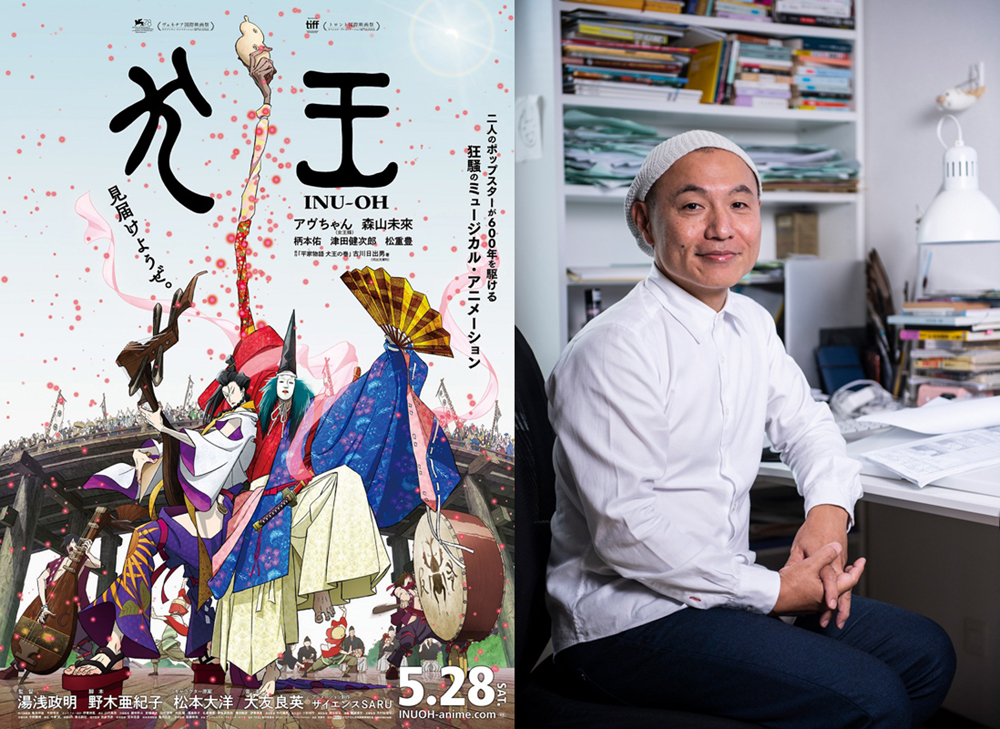

アニメーション映画『犬王』は、いまから数百年以上も前の日本、いわゆる「室町時代」を舞台にした物語。たしかに実在したとされるにもかかわらず、現代ではその存在が謎に包まれている人物「犬王」をポップスターとして描き、当時の日本になかったはずの現代ロックやクラシック音楽を導入した異色の時代劇だ。今後は、国際交流基金主催により世界各地で開催される「日本映画祭(JFF)」での上映も控えている。

詳細な記録が残っていない人物を生き生きと描いた本作は、「歴史を見つめる」とはどういうことなのかを私たちに教えてくれる。監督を務めたのは、世界のアニメーションファンに熱烈に支持される湯浅政明氏。作品完成までに監督がどんなアプローチをしたのか、その創作の秘密を聞いた。

取材・文:杉本穂高 撮影:山口こすも 編集:井戸沼紀美(CINRA, Inc.)

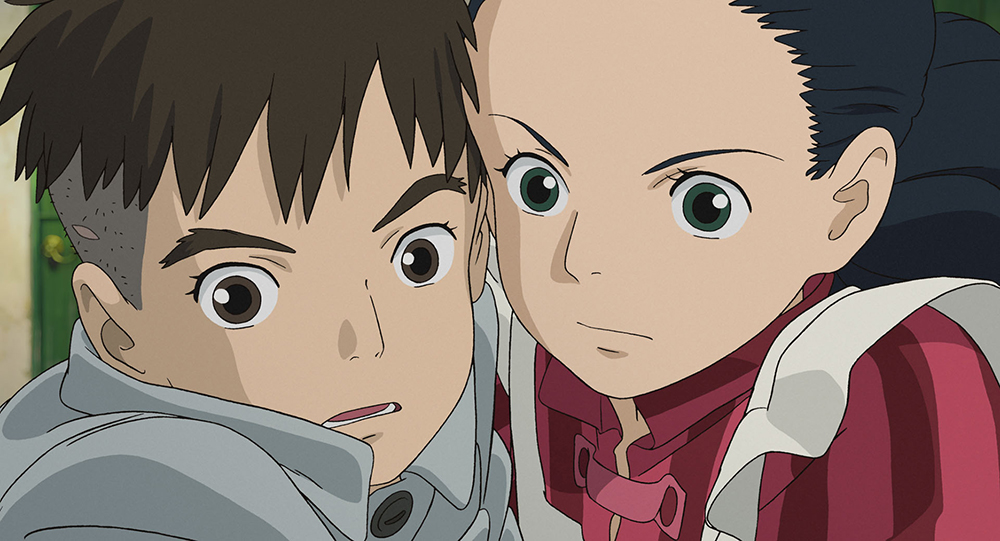

映画『犬王』は、いまから約数百年以上も前の日本を舞台にした物語。「異形の子」として生まれ、周囲に疎まれていた犬王と、呪いで盲目になった少年・友魚がバディとなり、唯一無二のエンターテイナーとして人々を熱狂させていくというあらすじ

「この作品を、数百年前に生きた人々に成り代わってつくったつもりです」

──映画『犬王』は、数百年前の日本を舞台にした古川日出男氏の小説を原作としています。原作を読んでどんな点を面白いと感じましたか。

湯浅:原作にはホラーの要素もあり「アニメーション映画として面白くできそうだ」と思いました。またそれ以前の段階で、プロデューサーから渡された企画書に「忘れ去られたポップスターを描きたい」と書かれていたことに興味を持ちました。

その企画書には、さまざまなポップスターの写真や、映画『ベルベット・ゴールドマイン』(1998)のイメージが載っていました。ぼくはそれを見て、昔の日本にも想像以上に多様な人や、面白いものがあったはずだと思ったんです。

トッド・ヘインズ監督による映画『ベルベット・ゴールドマイン』予告編。1970年代のグラムロックブームに生きた若者たちを描いた物語

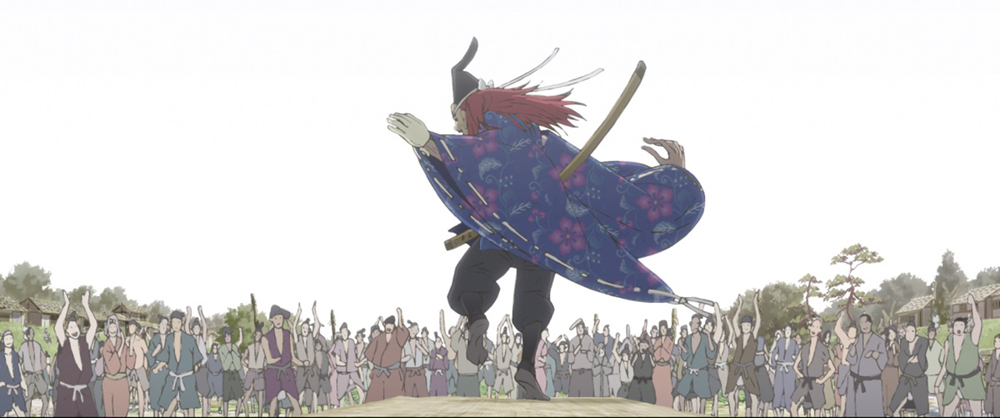

湯浅:たとえば主人公の犬王は、日本の伝統芸能「能楽*」を演じる「能楽師」です。現代だと伝統芸能は敷居の高いもののように思われていますが、かつてそれらは庶民が楽しむ大衆娯楽だったはず。当時の人々が本当に面白いと感じていたものを意外なかたちで描きたいと思いました。

*編注:能楽は、日本で600年以上演じ受け継がれてきた舞台芸術。役者が仮面をつけて歌や演技を披露する

──残されている記録を忠実に描くことよりも、当時の人々がいかに楽しんでいたのかに注目したということでしょうか。

湯浅:記録や証言などでわかっていることも大事ですが、歴史はそれだけじゃないはずだと思うんです。たとえば、そのへんの広場で演奏されている音楽なんてほとんど記録されていないでしょう。それを、記録がないから存在しなかったと決めつけるのは絶対に良くないと考えていて。

史実としてわかっていることも貪欲にきちんと描きつつ、「わからない」ことについても想像力を持って描こうとしました。

──たしかに、歴史とは判明している事実より、判明していないことのほうが圧倒的に多いはずですね。

湯浅:何万年もの人類の歴史、何百億人の人間の行動をぜんぶ把握することは不可能です。現代社会だってすべてを知ることはできません。

たとえば、ギターを背中で弾く人を見たら、ジミ・ヘンドリックスの真似だと言う人が多いでしょうが、じつはジミヘンがやる前に同じことをしていた人の写真が残っていますし、何千年も前の中国でも、背中で琵琶(東アジアの弦楽器)を弾いていた人の絵が描かれています。

──『犬王』を観ると、本当の意味で歴史をリスペクトするとはどういうことかと考えさせられます。

湯浅:人は、過去に戻れば戻るほど原始的で何もない時代だったと思いがちです。しかし、人間は1万年も生きるためや楽しむために必死だったわけだから、その間に人々はいろいろなことを試していたはずです。

現代のぼくたちが想像できることの大半は、過去にも行なわれているかもしれないですし、数千年前に生きた人々は、もしかしたらぼくたちより思考が柔軟で、よりたくさんのことを思いついていたかもしれない。

湯浅:時代考証はたしかに重要です。しかし、考証できる部分は、過去のほんの一部分でしかないんです。その狭い範囲で作品をつくるのは、偏見を持って過去の人々を見ているとしかぼくには思えません。

ぼくは、この作品を数百年前に生きた人々に成り代わってつくったつもりです。「なめるな、俺たちがそんな程度のことしか考えなかったと思っているのか」と。

一方で、テクノロジーがいまほど発達していなかったとか、ハッキリしていることもあると思います。『犬王』では、数百年前の日本にありえなかったであろうエレキギターの音が鳴っていますが(笑)、そういう点は、映画の嘘として、物語を語るため、純粋に面白いと思うものを入れたわけです。

──『犬王』は劇中で大々的にロック音楽を使用していますが、ロックにある反抗的なイメージを物語に反映したかったのでしょうか。

湯浅:実在した犬王というポップスターが、どのような音楽を奏でていたかについてはまったく記録が残っていないので、ここは極端なものを採用したほうが作品としてわかりやすくなると考えました。人々を熱狂させる力強い音楽といえば、自分の世代ではロックなので、そこから始めてみようという感じでしたね。

二人の主人公を「マイノリティー」として描かない

──本作の主人公、犬王と友魚は前向きでエネルギッシュな存在ですが、一方で「異形」の存在であるとも言えます。犬王は顔のパーツが人と異なる位置に配置されているなどの身体的特徴を持っており、友魚は盲目です。湯浅監督が、二人を描くうえで大切にした点はありますか。

湯浅:「マイノリティーとして描かない」ということですね。マジョリティーとマイノリティーを分けて考えないで、個性を持った人物として描こうと思いました。

──犬王の「異形」の身体は、劇中でいわゆる「異形」とはみなされない身体へと変化していきます。

湯浅:犬王本人は「身体が戻ってよかった」と考えているわけではなく「どんな身体でもいい」と思っているんです。

彼は、自分の身体でできることをやるのがベストだと考えています。ほかのキャラクターよりシンプルな考えを持っていて、そこが魅力的です。自分の身体が「異形」であることを誰のせいにもしないし誰も恨まない。自分のやりたいことを一直線にやる人物として描きたかったんです。

──犬王の身体が変化することに応じて、パフォーマンス時の踊りも変化していきます。湯浅監督はこれらの踊りをどのようにしてつくったのですか。

湯浅:ぼく自身は踊れませんから、知っている限りのダンスやアスリートの動きを参考にしました。体操選手の平均台の動きやカール・ルイスの走り幅跳びの跳躍とか。そうした大きな動きを組み合わせて、アニメーターの方にまとめてもらうという流れでつくりました。ただ、犬王本人は思いつきで踊っているのだと思います(笑)。

──犬王と友魚のキャストに、バンド「女王蜂」のボーカルでもあるアヴちゃんと、俳優でもある森山未來の二人を選んだポイントはなんだったのですか。

湯浅:森山さんもアヴちゃんも、若い真摯な表現者だというところです。二人は、自分のやりたいことに素直で嘘のないイメージがあります。それが、『犬王』の主人公たちと共通すると思いました。

「ハプニングも積極的に取り入れたほうが、絶対良いものができる」

──湯浅監督の作品は、声のキャスティングが的確だといつも思います。どんな点を大事にしてキャストを決めるのですか。

湯浅:周囲のみなさんが提案してくれるんです。アヴちゃんと森山くんもプロデューサーから提案された人選で、音響監督の木村絵里子さんとも相談して決めました。

二人はプロの声優ではありませんから、絵の口の動きに完璧に声を合わせてもらうのが難しい場合もあります。そういうときは、絵と音がズレていたとしてもより良い演技を発揮することを優先してもらえるよう心がけました。

良い演技だけど絵とズレていたら、こちらが絵を直せばいいんです。たとえば、絵の表情以上に強い感情の声が録れた場合は、表情のほうを直します。そういうハプニングも積極的に取り入れたほうが、絶対にいいものができると思うんです。

──アニメ制作は、事前に作った絵コンテに沿って予定どおりに作品をつくっていくのが基本です。できるだけ偶発性は避ける傾向があると思いますが、湯浅監督はむしろ偶発性を歓迎しているんですね。

湯浅:そうですね。あまりにも大変じゃない限りは(笑)。その場で思いついたことがあれば積極的に取り入れますし、後で使えそうだと思うアイデアも取っておきます。

(アフレコに限らず)アニメーターの絵についても、こちらの指示とは少し違ったとしても、いいものは活かしていきます。描き直してもらっても目減りするだけなので、あまりいいことがないんです。それならその人のベストの感性を作品に活かしたほうがいい。

宮崎駿監督みたいな大天才じゃない限り、一人の感性で作品をつくっても面白くならないと思います。だから、いろいろな人の意見を取り入れたいし、文句をいわれても、それを乗り越えられれば、さらに作品はよくなっていくはずです。

──湯浅監督は海外でも高く評価されてきました。日本とそれ以外の国々で作品に対するリアクションの違いを感じることはありますか。

湯浅:基本的には変わりません。近年は、世界の人もどんどん同じものを観るようになって、感性が接近してきているように感じています。でも、楽しみ方はそれぞれですね。たとえばロサンゼルスの観客なら、どんな些細なネタも漏らさず笑おうとしてくれる印象です。

いまはコロナ禍で、劇場内で声を出すのが難しい時期ですが、『犬王』という作品は、本当はみんなに盛り上がって観てもらうのが一番いいと思っています。数百年前を生きた人々とともに楽しんでもらいたくてつくっていますから。海外でも日本でも、映画のなかの人たちと騒ぎながら観てもらえる機会があると嬉しいです。

「日本映画祭(JFF)」開催スケジュール

<ベトナム>

日本映画祭 2022

2022年10月21日(金)~11月27日(日)

<インドネシア>

インドネシア日本映画祭2022

2022年11月3日(木)~12月4日(日)

<カンボジア>

第8回カンボジア日本映画祭

2022年12月2日(金)~2023年2月5日(日)

<ラオス>

第6回ビエンチャン日本映画祭

2023年2月10日(金)~2月19日(日)

<フィリピン>

日本映画祭

2023年1月20日~2023年2月22日

※『犬王』の詳しい上映スケジュールについては「日本映画祭(JFF)」のウェブサイトをご覧ください。

湯浅政明(ゆあさ まさあき)

アニメーション監督。2004年、初の長編監督作となる映画『マインド・ゲーム』で高い評価を受ける。近作に『DEVILMAN crybaby』(2018)『きみと、波にのれたら』(2019)『映像研には手を出すな!』(2020)など。