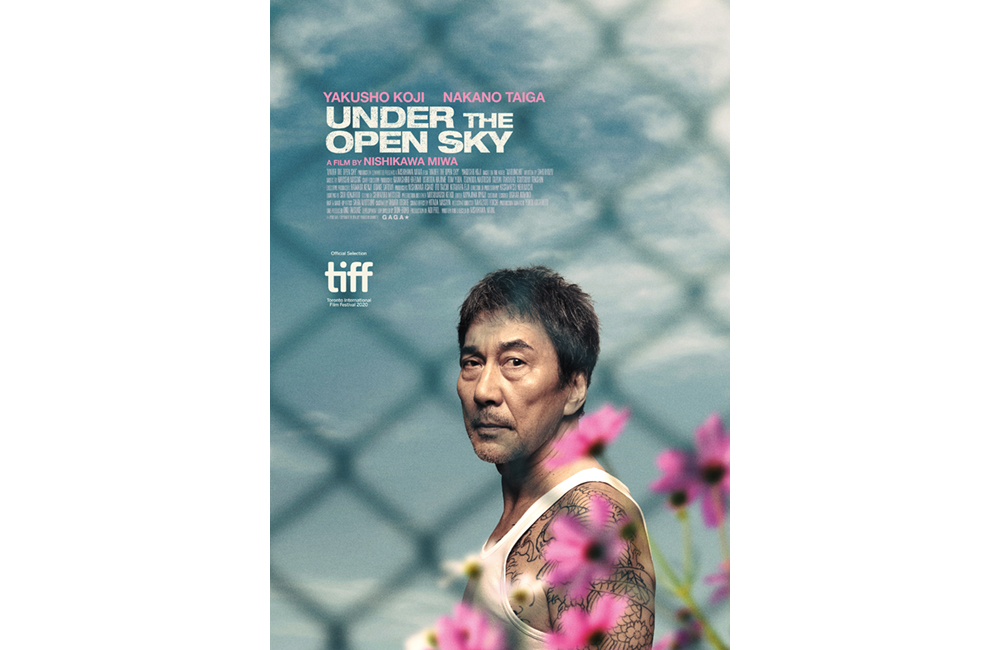

国際交流基金が世界25か国で開催する「オンライン日本映画祭2022」。その配信ラインナップのひとつが、映画『すばらしき世界』だ。東南アジアを中心に開催されている「JAPANESE FILM FESTIVAL」の2021年度共通ラインナップにも選出された本作は、日本の小説家・佐木隆三が実在の人物をモデルに綴った小説『身分帳』(1990)を原案にした人間ドラマ。舞台を原作から約35年後の現代に置き換え、人生の大半を裏社会と刑務所で過ごした受刑者・三上(役所広司)の再出発の日々を描いている。

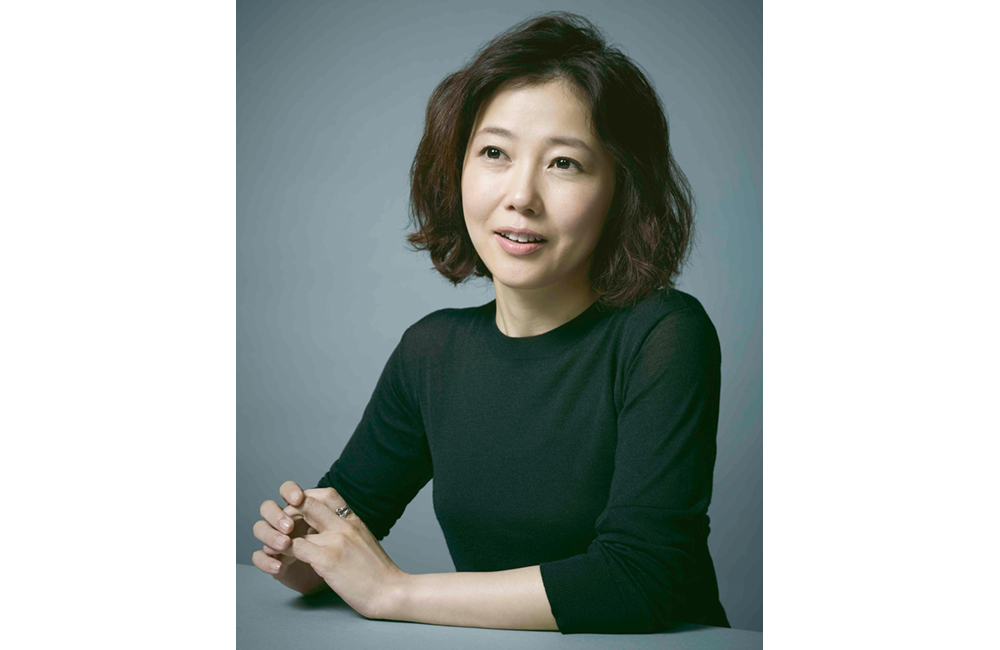

本作を手掛けたのは、西川美和監督。普段、可視化されることが少ない元暴力団員の人生に、彼女はなぜ光を当てようと思ったのか。映画づくりにあたり、実際に暴力団をやめて更生を試みる人物や、元受刑者への取材も多く行なったという西川監督。その目にいまの日本はどう映ったのかまで、語ってもらった。

取材:矢田部吉彦 文:新里夏生 編集:久野剛士・原里実(CINRA, Inc.)

ヤクザをとりまく状況が大きく変化した30年間

―『すばらしき世界』の原作である、佐木隆三さんの『身分帳』を映画化しようと思われたいきさつを教えてください。

西川:以前から佐木さんの小説のファンで、取材の仕方や潔いルポルタージュの筆致にあこがれていました。『身分帳』には犯罪を犯した人のその後の人生が淡々と書かれていて、血生臭さやドラマ性はないんです。でも、主人公が感じる切迫感や社会の理不尽さへの怒りは、前科のない人たちが常日頃から腹のなかに溜め込んでいるものに近いものでした。

主人公はまるで私たちの本能的な欲求を爆発させるように、感情を爆発させては失敗する。それがとても興味深くて、佐木さんが亡くなってから、この作品が誰にも知られなくなるのはもったいないと感じ、映画にしてみようと思いました。

――約30年前に書かれた『身分帳』の時代設定とは異なり、なぜ映画では現代を舞台にしたのでしょうか。

西川:当時の日本と比べても刑務所から出てきた人の再犯率は下がっていないという話や、高齢化した元受刑者が社会になじめなくて刑務所に戻ってしまうという話を最近でも身近に聞いていたので、時代をいまに合わせて取材をし直してみようと思いました。

――実際、どのように取材をしていきましたか?

西川:まずは、刑務所内での生活が当時とどれだけ変わっているのかをリサーチしました。当時は1908年に定められた「監獄法」という法律により、刑務所のあり方が規定されていました。近年では、刑務所側にも「受刑者が出所したあとで社会に適応できなければ根本的な解決にならない」という意識が生まれています。実際に旭川刑務所へも行きましたが、映画の趣旨を汲んで、取材にも本編の撮影にも全面協力してくださいました。

――旭川刑務所はオープニングのシーンに登場しますね。服役経験のある人や暴力団組織にいた人への取材もされたのでしょうか。

西川:はい。いまは30年前よりも暴力団を取り締まるための「暴力団対策法」や「暴力団排除条例」が厳しくなったので、一般市民にとっては安全な反面、組織の一員が心を変えていざ足を洗おうとしても銀行口座や携帯電話がつくれなかったりと、一般人としての生活を立て直すのが難しい。そうした事情は実際に暴力団を辞めて更生を試みられている方々にお話を聞きました。みなさん非常に丁寧に、なんでもざっくばらんに話してくださいました。

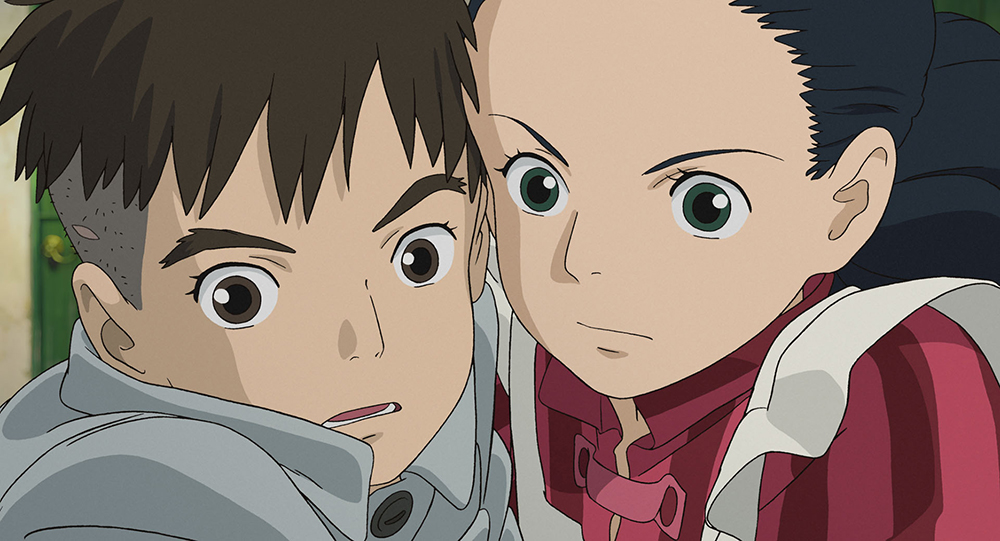

あらすじ:殺人を犯し13年の刑期を終えた三上は、変化する社会から取り残されながらも、更生を目指していた。ある日、生き別れた母を探す三上に、若手テレビディレクターの津乃田とやり手プロデューサーの吉澤が接触。彼らは、社会に適応しようとあがきながら、生き別れた母親を捜す三上の姿をドキュメンタリーに仕立てようとする。

――脚本を書くうえで、日本のヤクザ映画を参照することはありましたか?

西川:日本のヤクザ映画は1つのジャンルになっていますが、いまはヤクザ映画がエンターテイメントとして成し得てきたカタルシスが通用しなくなっています。だから直接的に参照したというよりも、むしろ本作では、「ヤクザ映画がかつて描いてきたようなかっこいい振る舞いをしようとする主人公が、現代では水を差される」というさまを描こうと思いました。

https://www.jff.jpf.go.jp/ja/read/interview/yakuza2/

主人公・三上を描くことで浮き彫りになった、日本社会の抱える課題

――本作には再生、社会の不寛容、人のあたたかさ、幼少期のトラウマなど多くのテーマが詰まっていますが、主人公・三上のキャラクターを丁寧に描き、1つの人物像を浮き彫りにすることが最大の狙いのようにも見えます。監督がもっとも重視した主題はなんだったのでしょう。

西川:私はそもそも社会的なテーマを掲げたかったわけではありません。自分がこれまでの人生でつき合ってこなかったような疎外された人物をきちんと描くことで、おのずと社会が見えてくると思ったんです。三上は決して「モンスター」ではない。私たちのなかにも同じものがあるけど、三上はそれを上手にコントロールできないだけです。

「三上の言っていることのほうが真っ当なんじゃないか」と観客が思えるような瞬間を映画のなかに散りばめることで、映画の最初と最後で三上に対する観客の感じ方が変わっているといいなと考えました。

――正直でまっすぐな三上は魅力的でありながらも、短気で乱暴で子どもっぽく、多くの人が一見、理解できない恐さを持っています。彼の人物像はどのようにつくっていきましたか。

西川:佐木さんが『身分帳』で書かれたものをベースにしています。チャーミングで人のことを放っておけない三上の性格は、原作のままで共感を得やすい主人公だと思います。しかし、多くの人が距離を置きかねない彼の厄介さや根本的に間違っている部分も、同じ比重で佐木さんは書いているんです。だから、映画でもそこはフラットに描こうとしました。

三上のような人物は社会のなかには必ず存在する。さまざまな過去やハンディキャップ、それに伴う複雑な感性と、どう共生し、認め合っていけるのか。それがこの映画の核になるかもしれないと意識していました。

――三上のような人物を簡単に受け入れられない社会の不寛容さは、日本特有の性質だと思われますか?

西川:「社会が不寛容だ」という言葉は劇中にも出てきますが、そのフレーズだけが独り歩きして、そういうものだと思い込んでしまうことがむしろ問題なのではないかと思います。人間なら誰かを嫌うことはありうるので、不寛容さ自体よりも、他の人と同じでないといけないと感じる同調性に問題を感じます。

本来は「私はあの人が嫌いだけど、あの人を嫌ってないあなたはつき合ってあげてね」という姿勢が重要なのに、「私が嫌っている人のことはあなたも嫌いになって」と他の人も横並びにしようと抑圧するのが日本の国民性のひとつだと思っています。日本人が根深く持っている隣組制度(1940〜1947年、第二次世界大戦下の日本で設置されていた制度。「世帯」を単位として構成し、近隣住民との連帯責任を課した)のようなものに足を絡め取られるのはとても危険だなと感じます。

西川監督が役所広司と仲野大賀に寄せる信頼

――三上役は日本を代表する俳優の役所広司さんが演じています。念願の初タッグだったそうですが、監督は役所さんをどのような俳優だと思ってらっしゃいましたか。

西川:役所さんが演じると、どんな役でも「生まれたときからこういう人なんだろうな」というふうに見えるんです。外見的に別人になるようなアプローチとは違うのに、キャラクターを骨身に染み込ませるように演じられるので、観客はその映画を落ち着いて観られるんですよね。今回も役所さんがやってくれるなら何を書いても大丈夫だと、自由になれました(笑)。

さらに言うと、役所さんは歴史的な偉人や賢人の役も多いですが、私は過去に何かを犯したような人物を演じているときに発する役所さんの「艶のある狂気」が特に好きで。ですから、私が役所さんとご一緒するなら、危険な一面がある人物の役をお願いしたいと思っていたんです。

――三上という役をつくるうえで、役所さんはどんな準備をしてらっしゃったのでしょう?

西川:三上の言葉は、福岡という西日本にある地域の方言なので、クランクイン前には言葉の言い回しを丁寧に確認されていました。また、ミシンが得意だという設定もあったので、早くから撮影時用のミシンをご自宅に持ち帰って、粘り強く練習されていました。そういう目立たないけど演技の地盤を支える準備をとても大事にする方なんです。

――撮影はどのように進んでいったのでしょうか。

西川:私の感覚では順調でしたが、テイクはたくさん重ねました(笑)。役所さんは正解しか出してこないので、それをただ単に飲み込むだけにならないようにしようと自分を焚きつけていましたね。ちょっと試してみたいことがあれば、なんでも役所さんに相談してみようと。とても緊張したんですけど、幸福な毎日でした。現場でも俳優やスタッフ全員から、役所さんの演技が間近で見られる幸せが伝わってきました。

――ドキュメンタリー作家として三上を追う津乃田を演じた、仲野太賀さんの起用理由を教えてください。

西川:彼が17歳の頃に出会ったのですが、当時から、カメラの向こうで監督の私が何を撮ろうとしているのかを観察して、演じながら現場を取りまとめることができる俳優でした。今回の津乃田という役はドキュメンタリー作家という「描き手」の役柄ですが、私は「つくる側の人間」と「見られる側の俳優」って、人間性がかなり異なると思うので、俳優が描き手を演じるのは本来、難しいと思うんです。ですが、太賀くんならどちらも行き来することができるので、うまく演じてくれると信じていました。

日本映画界の課題と、西川監督のこれから

――少し大きな話題にはなりますが、いまの日本映画界は監督の目にはどのように映っていますか?

西川:多くの映画が種類豊富につくられているのはいいところです。海外の映画人からも、「よくこれほど小さな規模の企画が通るね」と驚かれるんです。小さなドラマを小さな規模でつくれる自由度は、大切にしていかなければならないと思います。

一方で、日本における映画の文化的地位は欧米や韓国に比べると圧倒的に低い。国からの支援金も多くないですし、興行収入から制作者たちがサポートされる仕組みもない。人材育成をしていくためには、内部にいる私たちも分配のシステムを変えたり、サポートを厚くしたりしてもらえるよう呼びかけていくことが必要だと感じます。

――今後はどのような作品を手がけていきたいですか?

西川:いままでやってこなかったことをやりたいですね。今回、自分が注目してこなかったモチーフをきちんと探ることで視野が広がりました。今後も、あまり人が着目していない地味なところに目を凝らして、その題材を作品に膨らませていきたいです。

――とても楽しみにしています。『すばらしき世界』が「オンライン日本映画祭2022」で配信されるにあたって、最後に「Under The Open Sky」という英題に込められた意味を教えてください。

西川:『すばらしき世界』の直訳である「Wonderful World」だとありふれたフレーズになってしまうので、劇中に登場するセリフをもとにつけてもらいました。どういうふうに海外の人に受け止められるか、なかなか肉声を聞く機会がないのは残念ですが、映画自体は残っていくので、これからも上映していただけることが楽しみですし、期待しています。

西川美和

1974年、広島県出身。2002年『蛇イチゴ』でオリジナル脚本・監督デビュー。長編第二作『ゆれる』(2006)を発表し、第59回カンヌ国際映画祭監督週間に出品。『すばらしき世界』(2020)が最新作。

「オンライン日本映画祭2022」実施概要

主催:国際交流基金(JF)

実施期間:2022年2月14日〜2022年2月27日(2週間)

配信作品:『すばらしき世界』はじめ全20作品(国によって一部作品配信不可)

配信場所:日本映画発信ウェブサイト「JFF+」内特設ページ

視聴料:無料(視聴に際してはユーザー登録が必要です)

開催国:韓国、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、ペルー、イタリア、スペイン、ドイツ、ハンガリー、エジプトの全25か国(日本からの視聴は不可)

字幕言語:最大15言語

『すばらしき世界』上映情報(劇場)

タイ日本映画祭 2022

開催期間:2022年2月25日~2月27日

開催都市:チェンマイ

第55回日本映画祭(ロシア)

開催期間・都市:

2022年2月16日~2月20日(ニジニ・ノヴゴロド)

2022年2月23日~2月27日(オムスク)

2022年3月2日~3月6日(サラトフ)

2022年3月9日~3月13日(ペンザ、サランスク)