東京・多摩市で、市民ボランティアによって1991年から開催されている「映画祭 TAMA CINEMA FORUM」。今年度は2021年11月13日~21日に「第31回映画祭 TAMA CINEMA FORUM」が行なわれた。最終日には「第13回TAMA映画賞」授賞式が行なわれ、ステージには第一線で活躍する監督や役者が大集合した。

「第13回TAMA映画賞」の受賞作のうち、岨手由貴子監督『あのこは貴族』(最優秀作品賞)、横浜聡子監督『いとみち』(特別賞)、西川美和監督『すばらしき世界』(本作などの出演で役所広司が最優秀男優賞)、松本壮史監督『サマーフィルムにのって』(最優秀新進監督賞、金子大地、伊藤万理華が本作などの出演で最優秀新進男優賞、最優秀新進女優賞)の4作は、2月から「JFF+」にて国際交流基金が開催する「オンライン日本映画祭 2022」の上映作品にもラインナップされている。

市民ボランティアの合議により選考される「TAMA映画賞」は、国内映画賞のトップバッターとして毎年注目を集めている映画賞だ。監督や俳優といったつくり手や作品そのものを、「映画ファンの立場から」表彰するというコンセプトが特徴で、選考結果は多くの映画ファンから定評がある。

今回は、映画祭立ち上げメンバーでコーディネーターの渡辺和則氏と、副委員長兼チーフディレクターとして映画祭をまとめている飯田淳二氏に、「映画祭TAMA CINEMA FORUM」が大切にしている想いや、31年間つづけてきて感じる変化などを語ってもらった。

取材・文:矢部紗耶香 編集:後藤美波(CINRA, Inc.)

高校生から80代まで、市民の手でつくられ、30年以上つづく映画祭

―まず、市民映画祭である「映画祭 TAMA CINEMA FORUM(以下、TAMA映画祭)」はどのような経緯で発足したのか教えてください。拠点となる東京都多摩市はどんな場所ですか?

渡辺:多摩市は新宿から西へ向かう電車で30分くらいの場所にある、東京郊外の多摩ニュータウン(※地方から都市部に流入する人々の受け皿として1970年代に開発された新興住宅地)の中心地です。映画祭は市制20周年記念事業の一環で、多摩市の核となるお祭りの1つとして、1991年にスタートしました。それまで市の公民館主催で開催していたコンサートや落語、映画上映などのイベントの延長で実行委員がつくられ、多摩市の委託というかたちで「TAMA CINEAMA FORUM」が生まれました。

飯田:映画祭のコンセプトは大きく2つあり、1つは街づくりです。「CINEMA FORUM」という名のとおり、映画を通して人が集まる場所をつくるということ。そしてもう1つは、日本映画を応援していきたいという想いがあります。

―「TAMA映画祭」にはどんなプログラムがあり、毎年どれくらいの数の作品を上映しているのでしょう?

飯田:例年60~70作品くらいを上映しています。日本映画が7~8割、海外映画が2~3割です。柱となるのは、「TAMA映画賞」の授賞式と、新しい才能を発掘する「TAMA NEW WAVE」。映画賞関連の企画では、受賞した監督・俳優の特集や、2本立てでの受賞作品上映を行なっています。「TAMA NEW WAVE」はコンペティション作品の上映に加えて、実行委員に強く支持された作品を上映する「ある視点」部門があります。

その他にもドキュメンタリーやアニメーション、劇場公開前の作品や日本未公開作品などを上映する機会もありました。人の映画の見方や好みはばらばらなので、できるだけ幅広く網羅できるようにプログラムを組んでいます。

―映画祭を運営している実行委員は皆さんボランティアで参加されているそうですが、どんな方が集まっているのでしょう?

飯田:映画が好きな人はもちろん、イベント運営が楽しみで参加している人たちも多いです。多摩近隣の市民を中心に、高校生から80代の人まで幅広いですね。昨年からは、コロナ禍で人とのつながりを感じられる機会が少なくなったこともあり、好きなことや趣味を通じて人とコミュニケーションする場を求めて参加する方が増えている感じもしています。

映画祭当日だけでなく、日々の活動こそが大切

―現在の実行委員には何名くらいが参加されていますか?

飯田:実行委員は年々増えていて、2~3年前は50~60人くらいでしたが、いまは70人前後です。実行委員のほか、映画祭直前から宣伝や運営を短期的に手伝ってくれる「たまシネマ隊」や過去の実行委員が30人くらいいるので、「TAMA映画賞」授賞式の日はトータルで100人くらいが動いています。

渡辺:特にこの2年間は辞める人がいないんです。映画祭の会議もオンラインになり、公民館に直接足を運ばなくても参加できるようになったことが影響しているのかもしれません。

―コロナ禍で実行委員の運営にも変化があったのですね。

飯田:もともとは多摩市中心の活動だったんですけど、オンラインになったことで、参加者の活動の幅が広がりました。これまでは2週間に1度公民館に集まってみんなで会議をしていたのですが、オンラインだと場所や時間に縛られず会議ができるんですよね。映画賞の選考について連日話し合うなど、前よりも実行委員同士の関係が密になった感じがしています。いろいろな地域から会議に参加できるようになったこともあり、単に映画祭本番に人が集まるだけではなく、運営のかたちも少し変わってきていると感じています。

渡辺:映画祭はそのような日々の活動の結果であって、「TAMA CINEMA FORUM」は映画祭をつくるということが最終目標ではないんです。公民館が映画祭に協力している理由には、社会教育的な施設として、人と人とが関わり合って何かをつくっていく過程を大切にしているから、ということがあります。人と人とのぶつかり合いから新しい何かが生まれる。そういう日常の活動を大事にしているから、30年以上つづいているのではないかと思っています。

―上映作品や受賞作品を「市民が選ぶ」というところが「TAMA映画祭」の魅力の1つです。実施する企画はどのように決めているのでしょうか?

飯田:「TAMA映画祭」は1人のディレクターがプログラムを決めているわけではなく、実行委員があげた企画からコンペ方式で決めています。企画は実行委員なら誰でも出すことができて、A4用紙1枚に企画をまとめて提出してもらうというフローです。

毎年70~80くらいの企画書が提出され、絞り込みを始めるのが8月ごろ。それぞれの企画内容を会議で発表してもらい、内容を詰めながら絞り込んで、優先度が高いものから交渉を進める、という流れですね。毎年20くらいのプログラムを決めるのですが、企画者の意図が強いものや、みんなで観たら面白そうな企画をバランスよく組んでいます。

―プログラムを決める際、どんな部分を大切にしていますか?

飯田:映画にはいろいろな見方があるので、映画祭の根本には、「多様な映画を上映していこう」という信条があります。さまざまな視点で映画を楽しめるよう、ごちゃまぜに構成していくのが、「TAMA映画祭」のプログラミングの基本です。方向性がないと言われることもありますが、面白くて魅力のある映画は多面的に上映していきたいと考えています。

絶対に「プロ化」せず、観客視点を大切に

―これまで31年間映画祭をつづけてきて、転機になる出来事はありましたか?

渡辺:最初のころは映画を上映して、トークでゲストをお呼びするだけでした。ちょうど10周年のときに、飯田さんから「TAMA NEW WAVE」の提案があって。それが映画祭として、1つのステップになりました。その次に、メイン会場だったやまばとホール(多摩市公民館ホール)がなくなることになり、新たに何かを考えなければと、2009年の第19回からスタートさせたのが「TAMA映画賞」です。でも、毎年の積み重ねのなかで、そのときできることをできる範囲でやってきただけですね。

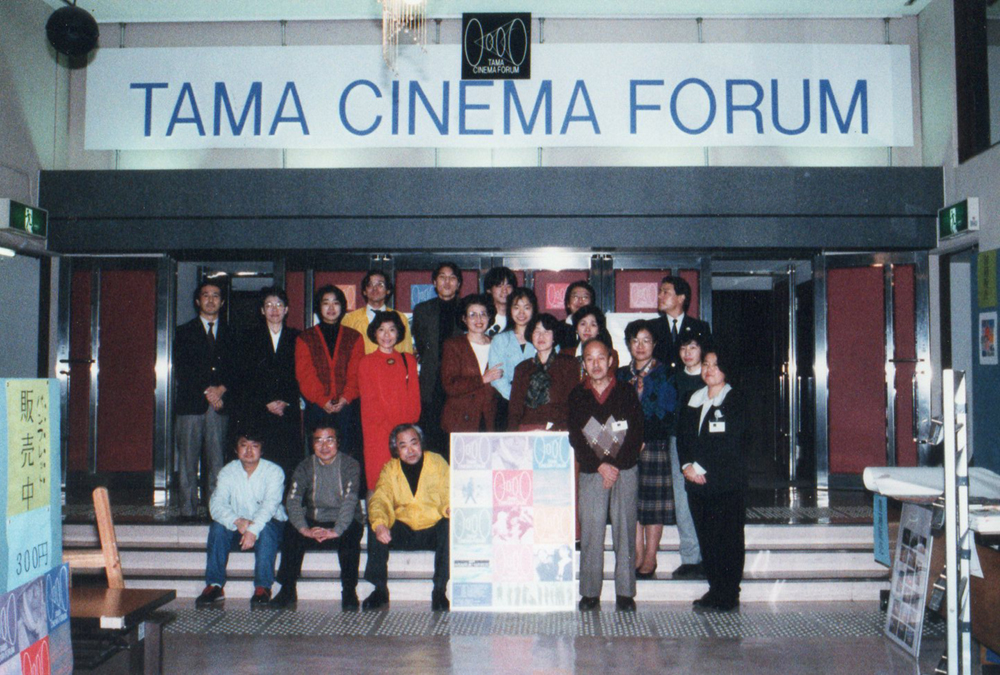

「第13回TAMA映画賞」受賞者による集合写真。「第31回映画祭 TAMA CINEMA FORUM」最終日の授賞式にて ©2021 TAMA CINEMA FORUM

─映画業界との関わりは変わってきましたか?

飯田:「TAMA映画祭」は観客の視点から映画人をリスペクトしている立場なので、業界との関わり方に変化はありません。でも、インディーズ映画の在り方は変わってきていると感じています。映画祭を始めたころは、若手がデビューする場は「PFF(ぴあフィルムフェスティバル)」など一部の映画祭しかありませんでした。でもいまはインディーズ作品を上映するミニシアターが増え、配給が自主制作の作品を映画館で上映する流れがつくられてきている。

映画祭として、誰しもが名前を知っている作品だけでなく、コアな映画ファンしか知らない作品を紹介していきたいという想いもあって、「TAMA映画賞」では毎年最優秀作品賞を2作品選んでいます。メジャーもインディーズも並べて紹介しないと、自分たちが映画祭をやっている意味がない。あくまでも市民レベル、観客レベルで選ぶという視点は変えずに大切にしていたいですし、絶対に「プロ化」してはいけないと思っています。

―長年つづけてこられたなかで映画祭の認知も広がっています。多くの人に知られるようになったことによって感じる変化はありますか?

飯田:最近変化を感じたのは、新進監督を発掘する「TAMA NEW WAVE」についてです。土日に上映を行なうコンペティションと、平日に行なう「ある視点」部門があるのですが、「ある視点」は平日ということもあり、毎年お客さんもそこまで多くなくて。だから数年前までは入選したことをつくり手に連絡しても「『ある視点』ってなんですか?」という反応が多かったんです。

でもいまでは「『ある視点』に選ばれた」ということをすごく喜んでもらえるようにもなりました。長くつづけることで、映画のつくり手側の受け取り方も変わっていくことを感じました。「TAMA映画祭」で作品を上映することに少しでも価値を感じてもらって、そこからどんどんステップアップしていく人が増えたら嬉しいです。

渡辺:毎年繰り返し開催して、新しい人が入ってきて、新しいアイデアが生まれていって。その結果として「TAMA映画賞」や「TAMA NEW WAVE」がたくさん取り上げられるようにはなりましたが、われわれがやっていることは30年前から何も変わっていないんですよね。そもそも市民映画祭ですから、映画やイベントが好きな人が集まって、好きなようにつくっていけばいいのではないかと思っています。

受賞者側も映画祭側もパワーアップして、日本映画全体を盛り上げていきたい

―今回の「TAMA映画賞」授賞式では、『すばらしき世界』『バイプレイヤーズ~もしも100人の名脇役が映画を作ったら~』『竜とそばかすの姫』の出演で最優秀男優賞を受賞した役所広司さんが、スピーチで「日本中の映画祭が映画を支えてくれている」と話していました。その言葉はどのように受け取りましたか?

飯田:役所さんの言葉はすごく嬉しかったです。受賞した方々に喜んでもらえるということが何よりも嬉しく、それをエネルギーに来年もつづけていこうと思っているので。受賞者側も映画祭側もパワーアップして、日本映画全体を盛り上げていきたいという気持ちはつねにあります。劇場公開された作品を上映して終わるのではなく、映画祭から新たなムーブメントを起こしていきたいですね。

―映画祭の企画にあたってたくさんの作品を見てこられていると思いますが、市民や映画ファンの視点で、現在注目している監督はいますか?

飯田:今年観た作品で個人的に刺激があったのは、『オーファンズ・ブルース』で「PFFアワード2018」グランプリを受賞した工藤梨穂監督の新作で、今回の「PFF」で上映された『裸足で鳴らしてみせろ』(2021)です。映画に対する愛情や音に対するこだわりを強く感じ、それを共通言語として語ることができているので、この人は世界に出ていく人なんだろうなと思いました。

―では最後に、「TAMA映画祭」としての展望や目標を教えてください。

飯田:映画祭にわざわざ足を運ぶお客さんはどうしても限られてしまうので、配信を活用して、遠方や海外の方までもっと広く発信したいです。オンラインコンテンツ(※「映画祭 TAMA CINEMA FORUM」YouTubeチャンネル)をもっと充実させて映画祭の幅を広げ、「TAMA映画祭」の存在を海外を含め、いままで届かなかった人たちにも知ってもらえたら嬉しいです。

映画祭 TAMA CINEMA FORUM

映画祭 TAMA CINEMA FORUMは、東京都多摩市内で開催される、映画ファンを中心とした市民ボランティアによる映画祭。毎年、国内・海外の話題作を中心とした映画上映や、監督・出演者をはじめとした様々なゲストを招いてのトークイベントなど幅広いプログラムを開催している。2000年からは、”日本映画界に新風を送り込む新しい才能の発見”を目的とする中・長編コンペティションTAMA NEW WAVEを開始。また、2009年には、”明日への元気を与えてくれる・夢をみせてくれる活力溢れる<いきのいい>作品・監督・俳優を、映画ファンの立場から感謝をこめて表彰”するTAMA映画賞を創設し、映画ファンと映画製作者とをつなぐ交流の場として注目を集めている。

「オンライン日本映画祭2022」実施概要

主催:国際交流基金(JF)

実施期間:2022年2月14日 〜 2022年2月27日(2週間)

配信作品:『あのこは貴族』、『いとみち』、『すばらしき世界』、『サマーフィルムにのって』はじめ全20作品(国によって一部作品配信不可)

配信場所:日本映画発信ウェブサイト「JFF+」内特設ページ

視聴料:無料(視聴に際してはユーザー登録が必要です)

開催国:韓国、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、ペルー、イタリア、スペイン、ドイツ、ハンガリー、エジプトの全25か国(日本からの視聴は不可)

字幕言語:最大15言語