巨匠・黒澤明監督の『七人の侍』(1954年)や本多猪四郎監督の『ゴジラ』(1954年)、大林宣彦監督によるアート色の高い先駆的ホラー『HOUSE』(1977年)といった日本映画たち。これらの作品が同じ会社によって生み出されたことをご存じだろうか。東宝株式会社は近年でも、新海誠監督の『君の名は。』(2016年)など多彩なヒット作を生み出し続け、2021年の日本映画興行収入トップ10作品を見てみても、6作品に東宝が携わっている。

日本で唯一の国立の映画専門機関・国立映画アーカイブでは、2022年6月から7月に特集上映「東宝の90年 モダンと革新の映画史」の第1期を開催し、41品を上映。10月4日からは第2期として65作品が上映されている。

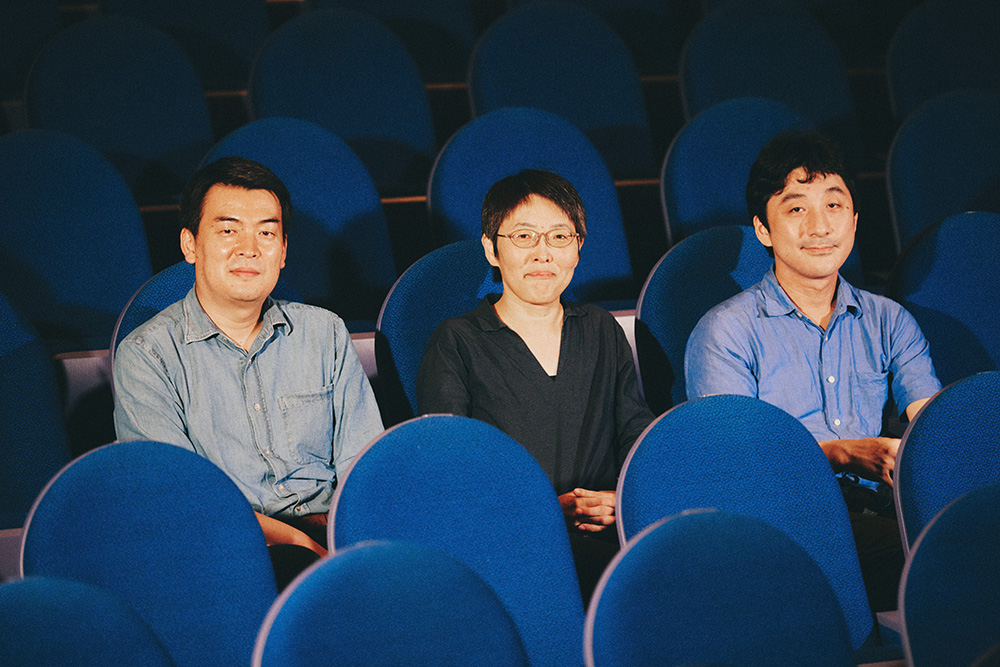

東宝は、「健全な娯楽を広く大衆に提供する」という創業者の理念のもと、数多くの作品を生み出してきた。その理念がいかにして生まれたのか、そしてそれがどのように東宝の作品たちに息づいてきたのか紐解くため、「東宝の90年」の企画・上映作品選定を行なった国立映画アーカイブ上映室で主任研究員を務める大傍正規氏と、同じく上映室で研究員を務める玉田健太氏、森宗厚子氏の3名を取材した。末尾には東宝・広報からのコメントも付記している。

取材:佐野亨 撮影:タケシタトモヒロ 編集:生駒奨、原里実(CINRA, Inc.)

製作から興行まで一手に担い、日本映画を「ビジネス」に

――東宝という会社は、どのような経緯で設立されたのでしょうか?

大傍:東宝の歴史の起点をどの時点とするかは諸説あるところですが、同社が2010年に発行した社史のなかでは、1932年に小林一三氏が創立した株式会社東京宝塚劇場をはじまりとしています。

大傍:東京宝塚劇場は、小林が1914年に創設した、関西地方に拠点を持つ劇団「宝塚歌劇団」の東京の拠点。現在の宝塚歌劇団は、全員が女性で構成され、男性役も女性が演じる世界的に見てもめずらしい劇団です。「老若男女誰もが楽しめる国民劇」を打ち出し、日本の娯楽産業に一石を投じた宝塚歌劇団・東京宝塚劇場が、演劇との二本柱として掲げたのが映画でした。

――1930年代といえば、1927年にアメリカで長篇の音声つき映画、いわゆる「トーキー映画」の『ジャズ・シンガー』が公開され、トーキー映画が新たなビジネスとして注目を集めた頃ですね。

大傍:はい。日本でもトーキー映画時代に入って、それまで映画とは関わりのなかった若手の技術者や、野心的なビジネスマンが映画界に参入してきました。東宝が映画会社として成長していく過程で吸収合併した写真化学研究所(P.C.L.)やJ.O.スタヂオがその好例です。P.C.L.は、もともと写真乳剤の研究をしており、副業として映画のフィルムの現像を請け負っていた組織。J.O.スタヂオの大澤善夫氏(1902年〜1966年)は輸入商として欧米を巡り、トーキー映画に可能性を見出した人物でした。

サイレント映画と比較して数倍の製作費を要し、莫大な投資が必要だったトーキー映画。このとき P.C.L. に出資をしたのは、菓子メーカーやビールメーカーといった民間の大企業です。彼らはトーキー映画を将来性のあるビジネスとしてとらえていたのです。

――当時、日本には他のいくつかの映画製作会社も存在しましたが、そのなかでも初期の東宝はどんな特徴を持つ会社だったのでしょうか?

玉田:特筆すべきは、現在日本の映画製作の主流となっている「製作委員会」方式の片鱗が、この時点で見られることですね。製作予算を自社ですべて負担するのではなく、さまざまな外部の出資によってまかないリスク軽減を図るというものです。例えば、『音楽喜劇 ほろよひ人生』(1933年)はビールメーカーの大日本麦酒が出資したタイアップ作品のため、ビールの売り子をめぐる恋愛劇となっています。

森宗:また、興行に対する意識も先進的でした。小林一三は宝塚歌劇団や映画事業以前に、現在日本で二番目に大きな都市圏である阪神エリアを基盤とした鉄道会社・阪神急行電鉄(現・阪急電鉄)を創設しており、その沿線で当時は都市として発達していなかった街を開発。そこに暮らす人々のエンターテイメントのために劇場を建てました。演劇や映画といった文化を発展させるため、人々の生活に寄り添った興行網づくりから始めたのですね。

1930年代の半ばからは、複数の映画館や劇場を次々に吸収合併して会社を大きくし、その資本によって日本中に映画館をつくりました。そこで自社製作の映画を上映し、収益の安定化を図ったわけです。このような資本主義的ともいえる性格が、限られた地域の興行から徐々に発展したほかの映画製作会社とは違った点でした。

黒澤明や円谷英二も。東宝の敏腕プロデューサーらが育てた才能

――創業当初から、映画の製作だけにとどまらず、興行までをも一手に引き受けるビジネスモデルを確立していたのですね。そうした新興企業としての性格のほか、作品の性質にも特徴はありましたか?

大傍:そうですね。作品の内容や人材登用・育成の面にも、やはり革新性が表れていると思います。例えば『戀愛の責任』(1936年)という作品は、当時の前衛芸術運動の旗手であった村山知義(1901年〜1977年)を監督に起用した作品で、意表を突いたカメラアングルなどに工夫を凝らしています。また、従来の小説や映画によく見られた「男性に対して隷属させられる女性」ではなく、自立した新たな女性像を提示している部分にも先進性が見られます。

玉田:東宝は、先行する日本の映画会社で一般的だった監督中心のシステムとは異なり、アメリカと同じくプロデューサーの権限が非常に強い製作システムを採用しました。森岩雄氏(1899年〜1979年)や藤本真澄氏(1910年〜1979年)といったプロデューサーがしっかり予算を管理して、監督をコントロールしていましたが、彼ら自身が大の映画好きだったこともあり、作品性をおろそかすることはありませんでした。

――そうしたプロデューサーのもとで活躍した監督としては、どのような名前が挙げられますか?

大傍:東宝の屋台骨を支えた山本嘉次郎監督(1902年〜1974年)や、『浮雲』(1955年)などで知られる成瀬巳喜男監督(1905年〜1969年)など、すでに他社で監督としての実績があった優秀な人材を、森や藤本らが引き抜いてきました。そして『七人の侍』の黒澤明監督もまた、一般公募により入社し、新人として彼らに育てられた監督です。プロデューサー主体のシステムは、新たな監督の発掘や育成にも効果的だったといえるでしょう。

ちなみに『ハワイマレー沖海戦』で、特殊技術班を率いたのが円谷英二氏でした。のちに『ゴジラ』を手がける彼の評価は、戦前の東宝社内ですでに確かなものになっていたのです。

日本映画の黄金期には、当時の社会を映し出した作品を数多く発表

――1950年代から1960年代は日本映画の黄金期といわれていますが、この時代、東宝ではどんな映画が生まれたのでしょうか。

大傍:その頃の東宝作品は、当時の日本の社会や風俗を色濃く映し出していました。たとえば、『三等重役』(1952年)を皮切りに東宝の代表的路線のひとつとなったのは、日本企業で働く労働者の悲哀をコメディータッチで描いた「サラリーマン喜劇」。当時の日本の企業社会や労働者のありさまを反映しつつ製作されました。

森宗:また、男性中心主義的な日本社会で生きる女性の姿にスポットを当てた作品も見逃せません。例えば、『その場所に女ありて』(1962年)は広告業界で働くキャリアウーマンを主人公にした作品。仕事も恋も割り切り男社会を生きぬく女性像をクールに描きました。「フェミニズムについて描いた映画」という謳い文句はないものの、あらためて見ると現在に通じる問題が鋭く描かれていることに気づきます。

また、『ジャンケン娘』(1955年)に始まる「三人娘シリーズ」や、『お姐ちゃんはツイてるぜ』(1960年)などの「お姐ちゃんシリーズ」は、現代的な視点では、女性たちの連帯を描いたシスターフッド映画ととらえることができます。

『AKIRA』から『君の名は。』へ。東宝が築いたアニメ人気の土壌

――海外でも広く知られる近年の東宝作品として、『君の名は。』などのアニメーション作品が挙げられると思います。東宝は『ポケットモンスター』や『ドラえもん』など人気テレビアニメの劇場版も数多く配給していますが、東宝が日本のアニメ業界に与えた影響はどのようなものだったのでしょうか。

森宗:東宝は、1980年代からテレビで人気を集めたアニメーションの劇場版を配給することによって、それまで映画館にあまり足を運んでいなかったファミリー層の需要を掘り起こしました。

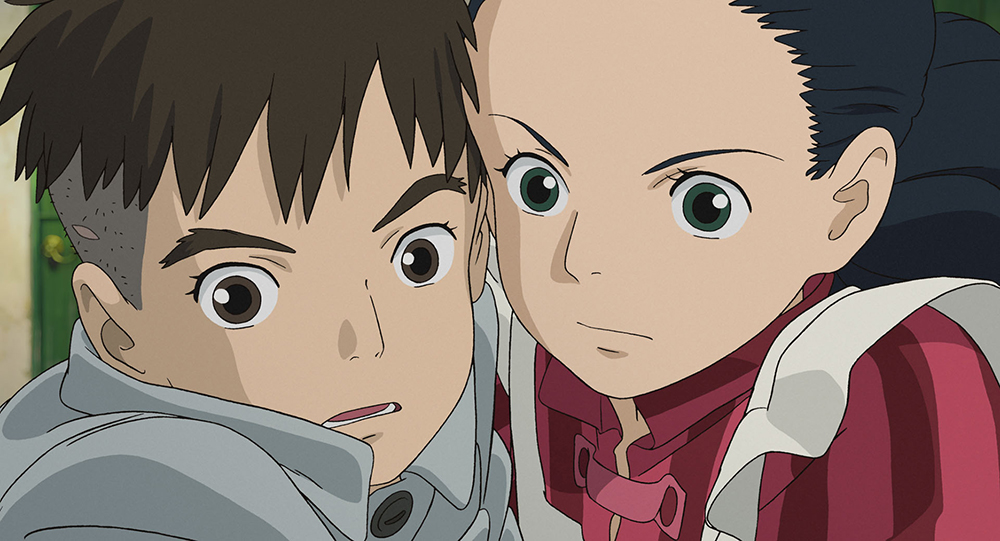

それと平行し、作家性の高い長篇アニメーションをみずから製作して、若者層向けの映画という新たな市場を開拓しました。手塚治虫総監督による『火の鳥2772 愛のコスモゾーン』(1980年)、押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984年)、大友克洋監督の『AKIRA』(1988年)といったいまも名作として語り継がれる革新的な作品群は、若者層の観客を惹きつけ、1990年代以降に世界的な人気を博したジャパニメーションの土壌を育みました。

――長い歴史のなかで、文芸、アクション、特撮、アニメなど多彩な作品を手がけてきた東宝の特異性を、今日の取材で少し垣間見ることができました。

玉田:東宝は創業以来、老若男女に親しまれる映画づくりをしてきました。時代の空気を反映しながら送り出されてきた東宝作品の幅広さを、この特集を通じて実感してもらえたら嬉しいです。

森宗:没後50年にあたり小特集として取り上げた石田民三監督は、『花ちりぬ』(1938年)が映画批評家のノエル・バーチによって高く評価されましたが、世界映画史的な観点からも注目に値します。石田民三はじめ、東宝は優秀な作家たちが数多く活躍した場でもありました。黒澤明や成瀨巳喜男のみならず、東宝の個性豊かな作家たちが国際的にも再評価される機運が高まっていくことを期待します。

大傍:東宝の戦前の作品の多くは、まだネガフィルムの状態のままで保管されているため、新たにポジフィルムにプリントする必要があります。今回の特集を契機に、より大規模な特集の企画につながることを願っています。

東宝からのコメント

東宝は、創業者の小林一三の理念である「健全な娯楽を広く大衆に提供すること」にもとづき、数多くの作品を生み出してまいりました。この度の「東宝の90年 モダンと革新の映画史」においても、その価値を再認識することができました。

そして、10年後に迎える100周年に向けて、今年新たに「Entertainment for YOU 世界中のお客様に 感動を」というスローガンを打ち出しました。創業者のビジョンは、私たちのなかに生き続けています。

また、東宝はサステナビリティ基本方針にて「豊かな映画・演劇文化を創造し、次世代への継承に努めます」と掲げているとおり、映像原版の保全に積極的に取り組んでおります。国際交流基金によってフィルムが修復された『女ばかりの夜』に限らず、90年分もの文化的な価値のある作品を守り、次世代に継承していくことを、非常に重視しています。海外上映も予定されており、世界中のお客さまに作品を楽しんでいただけることは大変光栄です。

今後も映画やアニメなどのさまざまなジャンルで、世界中のお客さまに感動をお届けし続けてまいります。

東宝の90年 モダンと革新の映画史

概要

第1期:2022年6月24日〜7月31日

第2期:2022年10月4日〜12月25日

チケット価格:一般520円(税込)、高校・大学・65歳以上310円(税込)、小・中学生100円(税込)

主催:国立映画アーカイブ

協力:東宝株式会社

ウェブサイト:https://www.nfaj.go.jp/exhibition/toho202209/

上映作品一覧

《第一期》

1.

『花より團子シリーズ 第三話 弱虫珍選組』(1935年、作画:中野孝夫・八住紫郎・市川義一・宮崎和夫)

『かぐや姫[短縮版]』(1935年、監督:田中喜次)

『新しき土[日英版]』(1937年、監督:伊丹万作)

2.『人情紙風船[4Kデジタルリマスター版]』(1937年、監督:山中貞雄)

3.『綴方教室』(1938年、監督:山本嘉次郎)

4.『ハワイマレー沖海戰』(1942年、監督:山本嘉次郎)

5.『青い山脈』『青い山脈 前編梗概』『續 青い山脈』(1949年、監督:今井正)

6.『都会の横顔』(1953年、監督:清水宏)

7.『七人の侍[4Kデジタルリマスター版]』(1954年、監督:黒澤明)

8.『ゴジラ[デジタルリマスター版]』(1954年、監督:本多猪四郎)

9.『浮雲[4Kデジタルリマスター版]』(1955年、監督:成瀨巳喜男)

10.『ジャンケン娘』(1955年、監督:杉江敏男)

11.『地球防衛軍』(1957年、監督:本多猪四郎)

12.『無法松の一生』(1958年、監督:稲垣浩)

13.『女ばかりの夜[4Kデジタルリマスター版]』(1961年、監督:田中絹代)

14.『小早川家の秋』(1961年、監督:小津安二郎)

15.『その場所に女ありて』(1962年、監督:鈴木英夫)

16.『ニッポン無責任時代[デジタルリマスター版]』(1962年、監督:古澤憲吾)

17.『忠臣蔵 花の巻 雪の巻』(1962年、監督:稲垣浩)

18.『太平洋奇跡の作戦 キスカ』(1965年、監督:丸山誠治)

19.『フランケンシュタイン対地底怪獣』(1965年、監督:本多猪四郎)

20.『エレキの若大将』(1965年、監督:岩内克己)

21.『クレージー黄金作戦』(1967年、監督:坪島孝)

22.『日本のいちばん長い日[4Kデジタルリマスター版]』(1967年、監督:岡本喜八)

23.『激動の昭和史 沖縄決戦』(1971年、監督:岡本喜八)

24.『日本沈没[4Kデジタルリマスター版]』(1973年、監督:森谷司郎)

25.『華麗なる一族』(1974年、監督:山本薩夫)

26.『駅 STATION[デジタルリマスター版]』(1981年、監督:降旗康男)

27.『家族ゲーム[4Kデジタルリマスター版]』(1983年、監督:森田芳光)

28.『ゴジラVSキングギドラ』(1991年、監督:大森一樹)

29.『永遠の0』(2013年、監督:山崎貴)

30.『シン・ゴジラ』(2016年、総監督:庵野秀明)

31.『君の名は。』(2016年、監督:新海誠)

32.

『天明怪捕物 梟』(1926年、原作:石田民三)

『おせん』(1934年、監督:石田民三)

33.『夜の鳩』(1937年、監督:石田民三)

34.『花ちりぬ』(1938年、監督:石田民三)

35.『むかしの歌』(1939年、監督:石田民三)

36.『花つみ日記』(1939年、監督:石田民三)

37.『あさぎり軍歌』(1943年、監督:石田民三)

《第二期》

1.『音楽喜劇 ほろよひ人生』(1933年、監督:木村莊十二)

2.『戀愛の責任』(1936年、監督:村山知義)

3.『白薔薇は咲けど』(1937年、監督:伏水修)

4.『阿部一族』(1938年、監督:熊谷久虎)

5.

『戰ふ兵隊』(1939年、監督:亀井文夫)

『醫者のゐない村』(1940年、監督:伊東壽惠男)

6.『樋口一葉』(1939年、監督:並木鏡太郎)

7.『化粧雪』(1940年、監督:石田民三)

8.

『釣鐘草』(1940年、監督:石田民三)

『三尺左吾平』(1944年、監督:石田民三)

9.『ハナ子さん』(1943年、監督:マキノ正博)

10.『姿三四郎[最長版]』(1943年、監督:黒澤明)

11.

『歌へ!太陽』(1945年、監督:阿部豊)

『東京五人男』(1945年、監督:齋藤寅次郎)

12.『或る夜の殿様』(1946年、監督:衣笠貞之助)

13.《東宝教育映画秀作選》

『すて猫トラちゃん』(1947年、監督:政岡憲三)

『卵は語る』(1947年、監督:太田仁吉)

『名探偵ヒロシ君』(1949年、監督:関川秀雄)

『こんこん鳥物語』(1949年、監督:下村兼史)

14.『三等重役』(1952年、監督:春原政久)

15.『プーサン』(1953年、監督:市川崑)

16.『赤線基地』(1953年、監督:谷口千吉)

17.『宮本武蔵』(1954年、監督:稲垣浩)

18.『男ありて』(1955年、監督:丸山誠治)

19.『夫婦善哉』(1955年、監督:豊田四郎)

20.

『鬼火』(1956年、監督:千葉泰樹)

『新しい背広』(1957年、監督:筧正典)

21.『雪国』(1957年、監督:豊田四郎)

22.『サラリーマン出世太閤記』(1957年、監督:筧正典)

23.『こだまは呼んでいる』(1959年、監督:本多猪四郎)

24.『貸間あり』(1959年、監督:川島雄三)

25.『野獣死すべし』(1959年、監督:須川栄三)

26.『黒い画集 あるサラリーマンの証言』(1960年、監督:堀川弘通)

27.『お姐ちゃんはツイてるぜ』(1960年、監督:筧正典)

28.『名もなく貧しく美しく』(1961年、監督:松山善三)

29.『社長道中記』(1961年、監督:松林宗惠)

30.『喜劇 駅前弁当』(1961年、監督:久松静児)

31.『マタンゴ』(1963年、監督:本多猪四郎)

32.『江分利満氏の優雅な生活』(1963年、監督:岡本喜八)

33.『血とダイヤモンド』(1964年、監督:福田純)

34.『国際秘密警察 火薬の樽』(1964年、監督:坪島孝)

35.『あこがれ』(1966年、監督:恩地日出夫)

36.『俺たちの荒野』(1969年、監督:出目昌伸)

37.『華麗なる闘い』(1969年、監督:浅野正雄)

38.『白昼の襲撃』(1970年、監督:西村潔)

39.『赤頭巾ちゃん 気をつけて』(1970年、監督:森谷司郎)

40.『青春の蹉跌』(1974年、監督:神代辰巳)

41.『急げ!若者』(1974年、監督:小谷承靖)

42.『血を吸う薔薇』(1974年、監督:山本迪夫)

43.『細雪』(1983年、監督:市川崑)

44.『恋する女たち』(1986年、監督:大森一樹)

45.『誘拐』(1997年、監督:大河原孝夫)

46.『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004年、監督:行定勲)

47.『悪人』(2010年、監督:李相日)

48.『蜩ノ記』(2014年、監督:小泉堯史)

49.『幡随院長兵衛』(1940年、監督:千葉泰樹)

50.『虎造の荒神山』(1940年、監督:靑柳信雄)

51.『青春の氣流』(1942年、監督:伏水修)

52.『愛の世界 山猫とみの話』(1943年、監督:青柳信雄)

53.『肖像』(1948年、監督:木下惠介)

54.『ジャコ萬と鉄』(1949年、監督:谷口千吉)

55.『殺陣師段平』(1950年、監督:マキノ雅弘)

56.『戰国無賴[短縮版]』(1952年、監督:稲垣浩)

57.『あすなろ物語』(1955年、監督:堀川弘通)

58.『姿三四郎』(1965年、監督:内川清一郎)