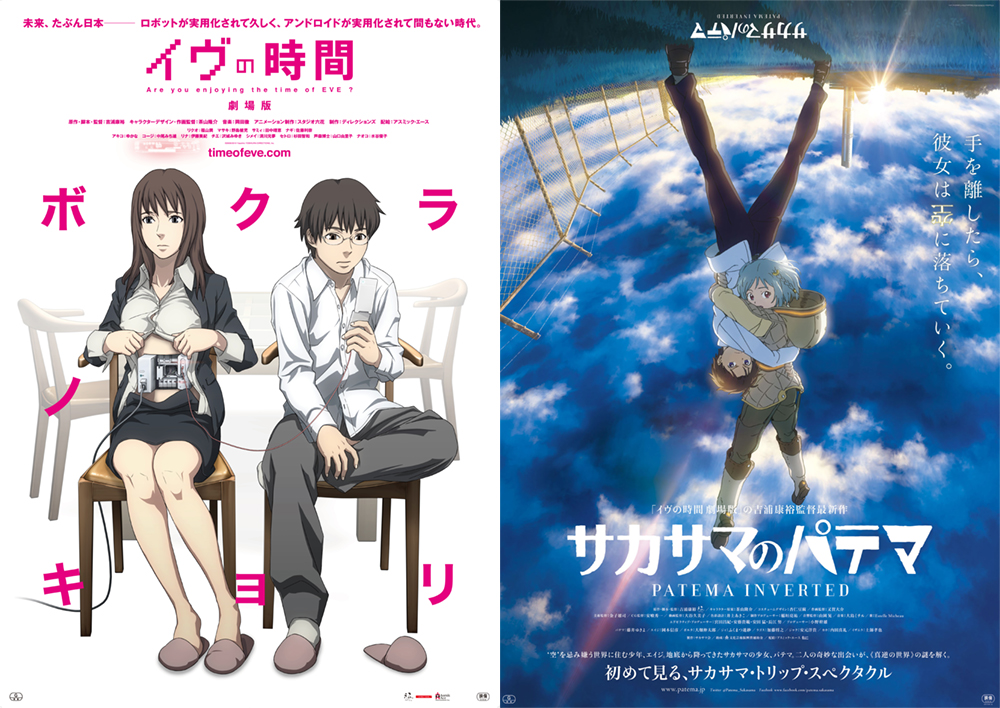

人間とアンドロイドとの交流を描いた全6話のアニメーションを再編集し、映画化した『イヴの時間 劇場版』(2010)。一部の重力が反転し、多くの人や物が空へ向かって落下した事件が起きたのちに、真逆の世界に生きる2人の主人公を描いた『サカサマのパテマ』(2013)。国際交流基金が世界25か国で開催する「オンライン日本映画祭2022」にて配信される2作品を手掛けたのが、吉浦康裕監督だ。

今回は、吉浦監督に2作品を生み出した背景を聞いた。彼の斬新なアイデアはどこから生まれたのだろう? 古典的なSF小説の影響から、ディスコミュニケーションに対する見解、アイデアを実現するにあたってのロジックの重要性などを語っていただいた。

取材・文:石澤萌 編集:久野剛士・原里実(CINRA, Inc.)

アニメ界に進む第一歩はCG制作だった

──吉浦監督がアニメ制作を始めたきっかけを教えてください。

吉浦:ぼくの出発点は、アニメというよりCGなんです。小学生の頃にプレイした『MYST』(1993)という3Dで描かれた島を探索するPCゲームに一目惚れしてしまって。特に、画面上の背景や、アーティスティックな世界観のほうに興味を抱いたんです。そこで自分でもゲームをつくろうと貯金をはたいてPCを買い、CGによるものづくりを始めました。

──CGからアニメ制作に方向転換したのはなぜなのでしょうか。

吉浦:ぼくが大学に入学した時期って、ちょうど手描きアニメーションに3Dを組み合わせる技術が向上してきた頃で。実際にそうした技術が使用された作品を観たときに「もともと好きだった3Dの世界に、キャラクターや物語を組み合わせればアニメになるんだ!」と気づいたんです。

あとは、ぼくは映画も好きだし、高校時代は演劇部で役者もしていたので、脚本の面白さや役者同士の掛け合いも大切に感じていた。だから自然と物語をつくる方向に進んでいきました。アニメは自分の好きなことをすべて詰め込めるから、つくっていてすごく楽しかったし、自分の作品が大学内で評価されたり、周りのみんなに喜んでもらえたりするのも嬉しかったです。こうした成功体験から「アニメの方向で活動していけるかもしれない」と考えるようになりました。

ロボットやAIを「化け物」として描かない物語をつくりたいと思った

──『イヴの時間 劇場版』ではアンドロイドと人間が対立するのではなく、会話やコミュニケーションを交わし、共存を模索する物語が展開されて新鮮でした。こうした設定は、どういったところから発想を得ていますか?

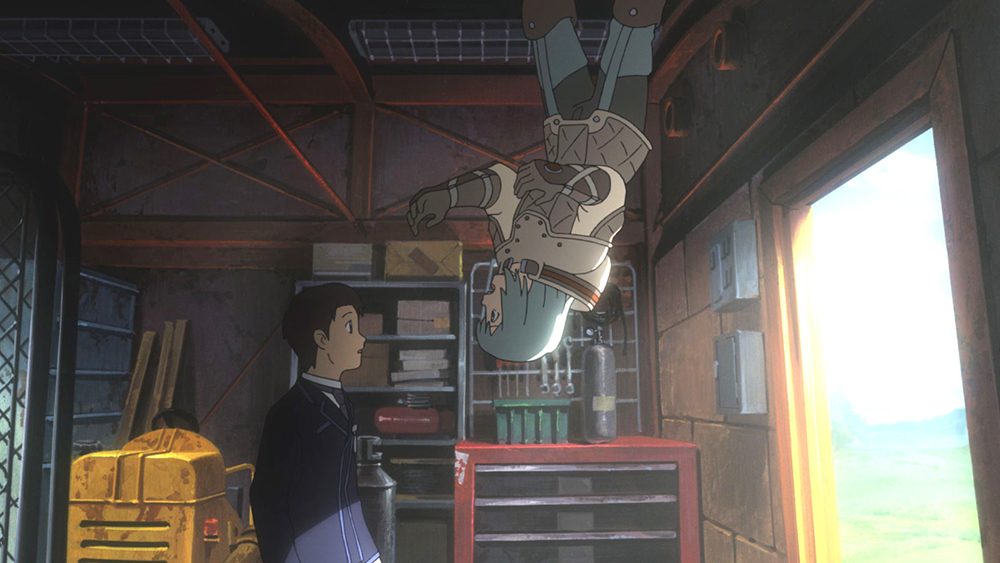

吉浦:幼少期に両親からプレゼントしてもらった『SFこども図書館』(岩崎書店)のなかに、有名なSF小説家アイザック・アシモフの『われはロボット』(※)が収録されていたんです。

「ロボット三原則」を提唱したことで知られるアシモフは、当時のSF小説としては珍しく、ロボットを「化け物」として描かなかったんですよ。ロボットは原理原則に従って動くもので、人間側から見たら奇妙に思える行動も、じつは筋が通っていた……という、ミステリー仕立ての小説で。そのクレバーな描き方に感銘を受け、自分もアシモフのような物語を描きたいと思ったことから『イヴの時間』が生まれました。

さらに、日本アニメ特有の、思春期の若者が抱えるモヤモヤ感や、ぼくが大好きな日本のドラマ『王様のレストラン』(1995 / 脚本:三谷幸喜)のシチュエーション・コメディーの要素を組み合わせれば、よりライトな切り口の作品ができると思ったんです。

あらすじ:インターネット上で公開された全6話のシリーズを再編集した劇場版。幼少の頃から、アンドロイドを便利な道具として利用していた高校生のリクオは、あるとき「人間とアンドロイドを区別しない」というルールを掲げる喫茶店「イヴの時間」を訪れる。店を切り盛りするナギや、店の常連客との出会いが、リクオのロボットへの考えを変える。

吉浦:ぼくは自主制作アニメ出身なので、商業アニメの絵柄を使いつつも、商業路線から「半歩はみ出したもの」をつくらなきゃいけないと考えていました。はみ出し方は人それぞれですが、インディーズならではの、演劇のようなテンポ感やひとつの空間で完結する話運びなど、商業アニメとしては斬新な要素を入れたいという若い頃なりの野心があったんですよね。

──『イヴの時間 劇場版』には、ロボットによって労働力を奪われることを恐れる人々も登場します。例えば音楽の分野でもAIが作曲するなど、現在、そうした懸念は高まっていると思いますが、監督ご自身は『イヴの時間 劇場版』の頃からこうした未来を予見していましたか?

吉浦:むしろ制作当時、『イヴの時間 劇場版』で描いているのはかなり古典的なテーマだと思っていました。当時は「AIなんて絵空事でしょ?」という感覚が強く、AIに仕事を奪われるリアリティーが薄かったからか、周りからも「昔のSF小説のような話だ」と言われていました。ところが、10年経つといわゆる社会派的な捉え方をされてきて、面白いですよね。

──最新作『アイの歌声を聴かせて』(2021)にもAIやロボットが登場しますね。

吉浦:制作時の意識で言うと、『イヴの時間 劇場版』と『アイの歌声を聴かせて』には明確な違いがあります。前者はぼくの趣味が反映された結果生まれたフィクションで、後者は現実と地続きの物語だと思ってつくりました。

あらすじ:景部高等学校に転入してきた謎の少女・シオンは抜群の運動神経と天真爛漫な性格で学校の人気者になるが、じつは試験中のAIだった。シオンはクラスでいつもひとりぼっちのサトミの前で突然歌い出し、思いもよらない方法でサトミの幸せを叶えようとする。

天地が逆さまになっている世界の設定を制作チームに理解してもらうのが一番大変だった

──天地が逆の人間同士を描いた『サカサマのパテマ』は、小さい頃の体験をアイデアの元にされたそうですね。

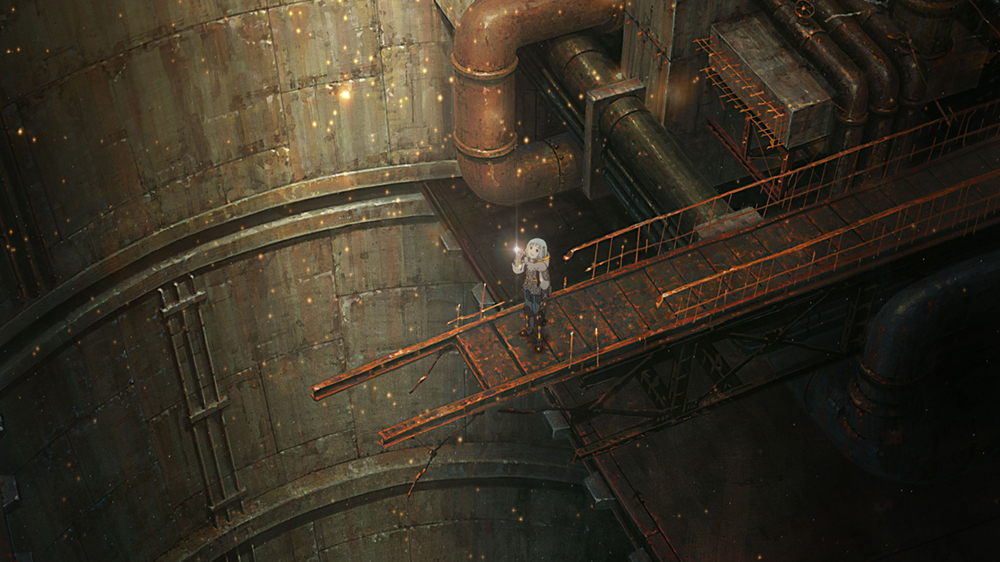

吉浦:ぼくのふるさとである北海道という日本の北にある地域は、土地が広大なので空が広く見える場所が多いんです。ある時、公園の草っぱらに寝転がって空を見上げていたら、空に落っこちそうな気がしたんですよ。それって北海道出身のぼくにとっては当たり前の感覚だったけど、周りの人に話すと意外にも「空に落ちるなんて感じたことない」と言われてしまって。それなら、多くの人にとっては新鮮な物語として描けるなと可能性を感じました。

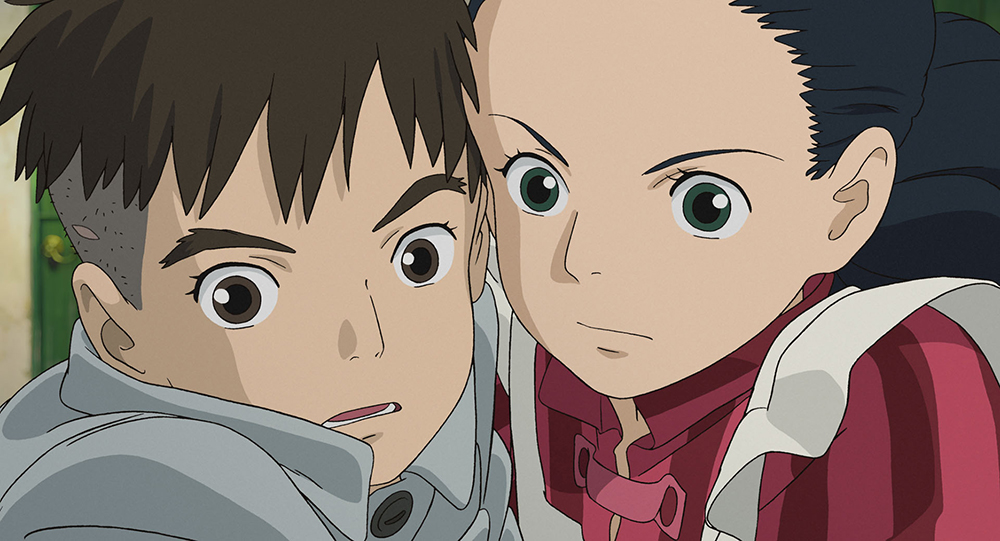

あらすじ:空を忌み嫌う世界・アイガに住むエイジ。ある日エイジの前に、地下世界から空に向かって落ちそうになるサカサマの少女・パテマが現れる。真逆の重力に引っ張られる2人の出会いが、地下世界とアイガという2つの世界の運命を変える。

──アイデアを形にするときに、難しさを感じた場面はありましたか?

吉浦:制作チームに本作の設定を理解してもらうことが一番難しかったですね。重力反転モノでよくある「ある地点に突入すると突然重力が変わる」というものではなく、ヒロインのパテマだけがどこまでいっても逆というのがなかなか伝わらなかった。パテマが天井に座っている絵を見た人から、「なんで髪の毛が逆立たないんですか?」と言われることもありました。だから、最初はイメージボードを用いながら、かなり丁寧にスタッフと世界観をすりあわせしたんです。

設定への理解が統一されてからも、空が下になったときの立体感や高度をアニメーションで表現するのは大変でした。美術さんはかなり苦労したと思います(笑)。キービジュアルではパテマともう一人の主人公・エイジが掴まり合っていますが、重力が逆なので二人とも自身にとっての重力の方向にずり落ちそうになってるんです。お互いが引っ張られて落ちそうになる様子など、細かい部分にもかなり気をつけました。

──重力の設定における整合性については、チーム内のみなさんで考えたのでしょうか。

吉浦:基本的にはぼく一人で考えたものです。「重力が逆」という時点で科学的には大嘘だけど、物語内のルールは一貫してます。たとえば、逆さまになった物質とそうじゃない物質の2つが掴まり合うとより重い方に引っ張られるし、重さの差が小さいほど落下速度が小さくなるなどのルールを設けていました。

異質なものを「同化させようとする」のではなく、ありのままに「許容する」ことが大切

──『イヴの時間 劇場版』『サカサマのパテマ』の2作品に共通するテーマとして「わかり合えない者同士のコミュニケーションの難しさ」が挙げられると思います。このテーマで描こうというのは意識されていましたか?

吉浦:じつは、作家自身は作品のテーマを意識していないことが多いらしいですが、ぼくも「作品を通じてディスコミュニケーションを描こう」という気持ちはないんです。なのに、なぜか毎回そうなっちゃうんですよね(笑)。

──監督ご自身は、わかり合えない者同士がわかり合うためにどんなことが必要だと思いますか?

吉浦:ぼくが意識しているのは、「異質なものを完全に理解することはできない」ということです。異質なものを理解できると思い込んだり、異質なものを自分たちの側に引き込み、同質化させようとしたりするよりも、まずは異質なものをありのままに許容することが大事じゃないかな。

たとえば、人間とロボットがいた場合、ロボットを人間と同じだと思うことは危険なんです。ロボットに対し、あくまでロボットとして世界に存在することを許容して、決して排除しない。そういうものだと思って生活するしかないのではないでしょうか。相手を自分の側に同化させようとすると、危険だと感じます。異質なものを自分と同じ側に引きこもうとすると、相手を否定することにもつながりかねないので。

SFには、ロボットが人間になりたがる話がよくありますよね。でも「ロボットはロボットでいいのに」と思ってしまうので、ぼくの作品では安易にロボットに「人間になりたい」とは言わせないようにしています。

ぼくはピクサーの『ファインディング・ニモ』(2003)が好きで。主人公のニモは他のカクレクマノミより片ヒレが小さいけど、周りの友達はニモを特別扱いしないし、排除もしないことがその理由のひとつです。

ロジックを重視する点は、ハリウッド映画の作劇に近いかも

──『イヴの時間 劇場版』『サカサマのパテマ』は、海外でも人気を博しました。監督ご自身は、作品のどんな点が海外の方から魅力を感じてもらえているのだと思いますか?

吉浦:物語を感情論で描かないからかな。ぼく自身が理屈っぽい人間なので、2作品とも感情をむき出しにして泣き叫ぶシーンがあんまりないんです。それは彼らの行動一つひとつに理屈があるからなんですけど、ロジックを重視する点はハリウッド映画の作劇に近いのかもしれません。特に『イヴの時間 劇場版』は海外のSF小説を意識した物語ですし、ロボットの論理を特に重視しているので、魅力的だと思ってもらえるのかもしれません。

──最初から海外展開を見据えて作品をつくることはありますか?

吉浦:「日本でヒットするものをつくれば、海外人気はあとからついてくる」「最初から海外を意識しないと、海外では受け入れられない」という2つの考え方がありますが、ぼくはハイブリッド型ですね。たとえば、日本の風景や学生の姿は、世界のどこで上映されても映画の意図が伝わらなかったり、その魅力が損なわれたりすることはないので、問題ないと思います。

一方、「笑い」は文化が違うと意図が伝わりづらいので気をつけています。ギャグを入れるにしても、言外の表現に頼りすぎないものにしたくて。ひねればひねるほど笑ってくれる層は狭くなってしまうと思うので、アメリカのアニメ『シンプソンズ』のように、知的でありながらもシンプルな笑いが自分の理想です。

──『アイの歌声を聴かせて』も、2022年1月から米国などで劇場公開されています。海外の方々にどのように受け取ってほしいと思いますか?

吉浦:『アイの歌声を聴かせて』はミュージカル要素を含んでいるのですが、ぼくにとって「海外のミュージカル映画に対するラブレター」でもあるんですよ。言葉にすると少し恥ずかしいですが、「楽しいと思ってほしい」と願いを込めてつくった作品なので、ストレートに楽しんで受け取ってもらえたら嬉しいです。

※『われはロボット』:当時、岩崎書店の表記は『くるったロボット』

吉浦康裕

北海道出身のアニメーション作家・アニメ監督。大学在学中からアニメーション制作をはじめ、卒業後に自主制作アニメ『ペイル・コクーン』を発表。2008年にオリジナルアニメ『イヴの時間』で監督デビュー。以後は主にオリジナル作品の原作・脚本・監督をつとめる。代表作は劇場アニメーション『イヴの時間 劇場版』(原作・監督・脚本)、劇場アニメーション『サカサマのパテマ』(原作・監督・脚本)など。

「オンライン日本映画祭2022」実施概要

主催:国際交流基金(JF)

実施期間:2022年2月14日〜2022年2月27日(2週間)

配信作品:『イヴの時間 劇場版』、『サカサマのパテマ』はじめ全20作品(国によって一部作品配信不可)

配信場所:日本映画発信ウェブサイト「JFF+」内特設ページ

視聴料:無料(視聴に際してはユーザー登録が必要です)

開催国:韓国、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、ペルー、イタリア、スペイン、ドイツ、ハンガリー、エジプトの全25か国(日本からの視聴は不可)

字幕言語:最大15言語