異なる環境で生きる二人の女性たちが、ふとしたきっかけからささやかに関わりあい、それぞれの人生が移ろってゆく時間をとらえた、岨手由貴子監督の『あのこは貴族』。青森を舞台に、思いを内に秘めがちな少女「いと」が、アルバイト先のメイドカフェや友人との関係のなかで緩やかに変化してゆく時間を描いた、横浜聡子監督による『いとみち』。いずれの作品も、日本ではコロナ禍の2021年に劇場公開され、大きな注目を集めた。

国際交流基金が世界25か国で開催する「オンライン日本映画祭2022」に、作品がラインナップされた横浜監督と岨手監督の対談を、今回セッティングした。

人と人との関係や、一人ひとりの生き方について、社会が規定、要請する枠組みに定まりきらないグレーな状態でたゆたい続けること。制作に関する話題から出発し、互いの作品について話し合ってもらうなかで共有されたのは、そんな両監督の感覚だった。肯定と否定、同調と分断の間に存在する、無数の淡い道筋を照らし出すような対話をお届けする。

取材・文:松井友里 写真:タケシタトモヒロ 編集:久野剛士・原里実(CINRA, Inc.) 協力:TAMA映画フォーラム実行委員会

『あのこは貴族』『いとみち』は、どう主人公たちに合う俳優を選んだか

──お二人はこれまでにも何度か会われているそうですね。

岨手:お会いしたのは3回目です。年齢的にもキャリアとしても横浜さんが先輩なんですけど、映画祭などでお会いするといつもざっくばらんに話をしてくださいます。

二人の共通点をあげると、私の前作『グッド・ストライプス』(2015)で主演だった俳優の中島歩くんが、横浜監督の『いとみち』に出演されていますね。

横浜:中島さんを知ったきっかけが『グッド・ストライプス』だったんです。『いとみち』で中島さんが演じたメイドカフェの店長って、原作小説では、紳士的だけど特徴がパッと浮かびづらい人物なんですよ。その役を誰に演じてもらうか、数年かけて考えていたときに、『ひとりキャンプで食って寝る』(2019)というテレビドラマの冨永昌敬監督回で、中島さんが中性的で面白いお芝居をしていて。『いとみち』の店長ってこういう感じかもしれないってイメージが湧いたんです。

──キャスティングについて言うと、主演のみなさんはどのように決められたのですか?

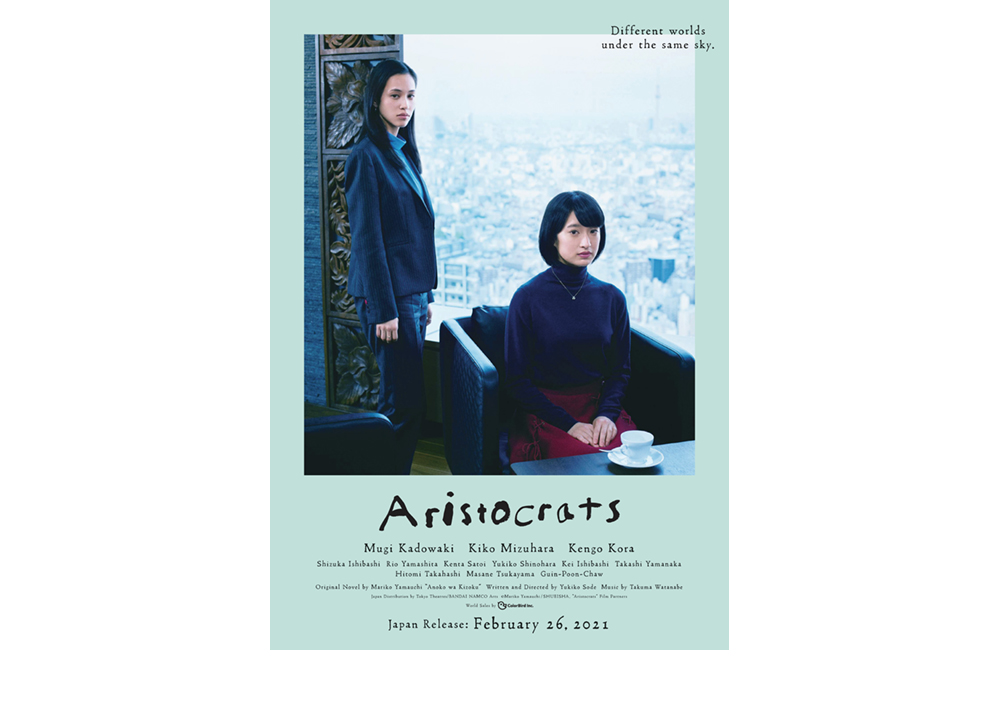

岨手:私が監督した『あのこは貴族』の華子役は、初めから門脇麦さんがいいと希望していました。華子は本音を全部しまって、社交のために会話しているキャラクター。小説には内面の描写が文字として書かれていますが、映画ではそれをすべてセリフにするわけにもいかないなかで、いかに観客に内面を想像させ、ついてきてもらうかがポイントでした。

金銭的に恵まれた立場である華子の悩みは、本当に生活に困っている人からしたら、軽く見えてしまうかもしれない。そういう役を、奥行きを持って演じてもらえるのは門脇さんなんじゃないかと思ったんです。

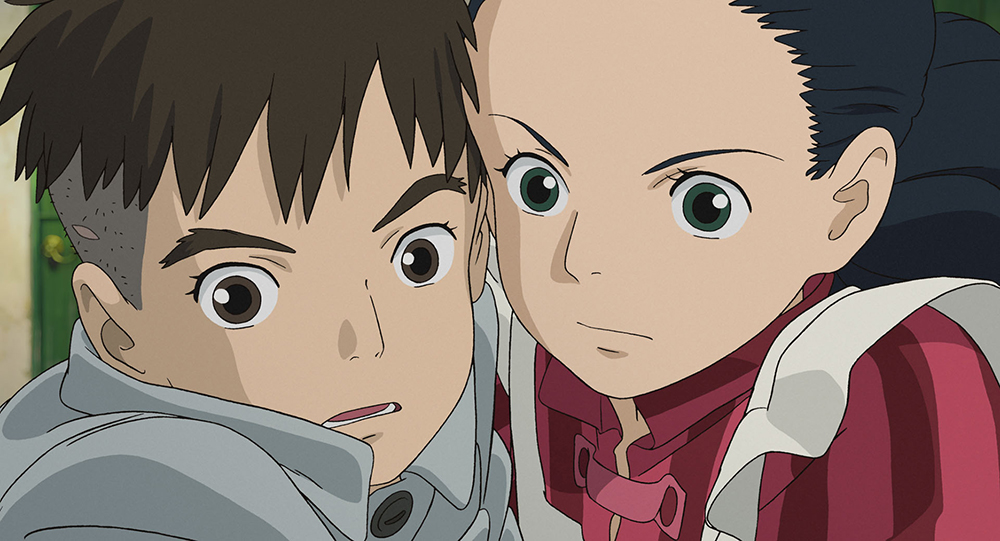

都会の富裕層の家庭に生まれ、箱入り娘として育てられた20代後半の華子。「結婚=幸せ」と信じて疑わない彼女が、ハンサムで家柄も良い弁護士・幸一郎と結婚することに決まる。一方、富山から上京し、東京で働く美紀は、仕事にやりがいもなく、都会にしがみつく意味を見いだせずにいた。そんな2人の人生が交錯する。

横浜:門脇さんがこれまで演じてきた役を忘れてしまいそうになるくらい、映画を観ている間は華子にしか見えませんでした。美紀役を演じた水原希子さんも、美しいんだけどすごく軽やかで、ちゃんと市井の人として存在していて。美紀が実家に帰って、自室のベッドのシーツを撫でながら寝転ぶシーンがすごく好きでした。

岨手:キャスティングについて「門脇さんと水原さんのパブリックイメージと逆じゃないか」とよく言われるんですけど、それを狙ったつもりはなくて。たしかに、もともと水原さんにはユニコーンのように非現実的なくらい美しい人というイメージを持っていたんですけど、会ってみると、自由で強くて繊細な野生の馬みたいな美しさを持った人なんですよね。

逆に実際の門脇さんは、ご家族で過ごす時間を大切にされていたり、幼い頃からバレエをやっていたりと、華子のような要素を実際に持っている人で。『あのこは貴族』で描こうとしていた物語の深度においては、お二人の表向きのイメージではないリアルな部分が役と合っていたんだと思います。

──横浜さんの監督された『いとみち』で主人公・いと役を演じた駒井さんのキャスティングについてはいかがですか?

横浜:今回、いと役には青森県の方言である津軽弁を話すという要素がありました。ネイティブじゃない俳優に津軽弁を練習してもらう選択肢もあったんですけど、私も青森出身だから、つくられた津軽弁を聞くと苦しくなるし、映画にとって幸せじゃないだろうなという直感があったんです。

ネイティブで津軽弁を喋れる十代の役者となると、片手で数えられるくらいしかいなくて。そのなかで、最初に名前が出たのが駒井蓮さんでした。駒井さん自身はいとと違ってよく喋る方なんです。でも、撮影前に何度も会う機会を設けて、駒井さんから出てくるいとを発見していきました。

弘前市の高校に通う16歳の相馬いとは、祖母と亡き母から引き継いだ津軽三味線が特技だが、強い津軽弁と人見知りのせいで本当の自分を誰にも見せられずにいた。そんなある日、思い切って津軽にあるメイド珈琲店でアルバイトを始める。

演奏シーンと劇伴の渡邊琢磨。2作品に共通する音楽の話

岨手:『いとみち』には、いとが日本の伝統的な弦楽器である三味線を弾く場面がありますが、駒井さんは出演が決まってから三味線の練習をされたんですか?

横浜:そうなんですよ。コロナの影響で撮影が伸びたこともあって、1年弱くらい練習していただいて。撮影までにもしこちらが目標とするところまで上達しなかったら、駒井さんが上達していく過程をそのまま、いとの物語として取り入れようかと考えてはいたんです。でも、イメージ通りのレベルまで仕上げてくれました。『あのこは貴族』にも、楽器の演奏シーンがありますね。

岨手:石橋静河さん演じる、逸子のバイオリンシーンですね。演奏シーンが少なかったこともあって、難しい楽器だからと指の動きだけをマスターしてもらおうと思っていたんです。でも石橋さんは、ご自身がダンスをやっていた経験から、映画でダンサー役なのに踊れていない人を見ると違和感を抱くという理由で、「弾けるまでやる」と練習してくれました。

『いとみち』と『あのこは貴族』は、ともに音楽を担当したのが音楽家の渡邊琢磨さんなんですよね。

横浜:私は自分のイメージを情緒でふんわりと伝えるタイプなんですが、渡邊さんはしっかり私のイメージを汲み取ってくださって。岨手さんは渡邊さんとのやりとりはいかがでした?

岨手:カルテットで演奏される楽曲を主軸に他の音楽をつくっていったんですけど、私はクラシック音楽の知識がまったくないので、横浜さんと同じく情緒でリクエストして琢磨さんにお任せする感じでした。琢磨さんはシネフィルでもあるので、映画の構造を細かく見たうえで音楽を組み立ててくれて。音楽によって、映画が底上げされた感じがします。

誰からも消費されない人間を描くことに価値がある

岨手:私、「TAMA映画祭」のトークイベントで、最近見た女性映画のおすすめとして『いとみち』を挙げたんです。

横浜:ありがとうございます。

岨手:横浜さんの映画で描かれる女性は、自分自身のためにしか存在していないことが素晴らしいと思っていて。「いと」というキャラクターは、周りの子よりかわいいわけでも、おしゃれで誰かから憧れられる存在でもない、平凡に生きるティーンとして描かれていますよね。特別な付加価値をつけずに、シンプルにいとの存在を描くのって、彼女を肯定することだと思うんです。過去の作品でも、『ジャーマン+雨』(2007)や『ちえみちゃんとこっくんぱっちょ』(2005)など、一貫して誰のためでもない、誰にもおもねらない女性を描いているんですよね。

そうした点でも、私は横浜さんのフィルモグラフィーを信頼しています。「フェミニズム映画」と呼ばれる映画は多々ありますが、権力者と戦ったり、はっきりとメッセージを訴えたりする作品だけじゃなく、誰からも消費されない女性を描いた映画もそこに含まれると思うんです。

横浜:もともと私は女性を描くことに自覚的ではないつもりだったんです。ただ、思い起こせば『ジャーマン+雨』は16歳の女の子が性別や職業などの社会的な価値基準に縛られず、いかに自分自身として生きていくかをテーマにしていたんですよね。

「消費の対象にならない」というのは、「生産性」がない者、社会の役に立たない者、というラベルを貼られてしまう局面もありうるんです。岨手さんのお話を聞いていて思ったのは、私は社会のなかで名づけられない人たちを映画で描くことが好きだということで。「何のために生きてるの?」って尋ねたら、その質問にうまく答えられない人ばかりを主人公にしているんです。

岨手:いまの横浜さんのお話をうかがって、『あのこは貴族』は、社会にとって「いい嫁」「都合のいい女」みたいな役割を果たしていた女性たちが、それらの役割を拒否する話だったんだと、腑に落ちました。

横浜:『あのこは貴族』を見て私が思い浮かべたのは、アニエス・ヴァルダ監督の『歌う女・歌わない女』(1977)なんです。『歌う女・歌わない女』は性格も生き方もまったく異なる友達同士が、途中で離れ離れになって、長い時間のなかで互いに人生や価値観を様変わりさせながらもゆるく関係を続けていく話で。

『あのこは貴族』においても、生まれも育ちも性格も交わり得ない二人が出会って関係を築いていく様子が丁寧に描かれていて。あくまで個人の物語なんだけど、それを描くと社会問題も自ずと紐づいてくるんですよね。『あのこは貴族』が2021年に日本社会の人々の心を強く打った意味がとてもよくわかると思いました。

分断を招くことなく、境界線を耕す大切さ

──時代性についての話に関連して、『いとみち』と『あのこは貴族』はともに原作があります。原作の発表は『いとみち』が2011年、『あのこは貴族』は2016年であり、それから映画がつくられるまでの間に社会にもさまざまな変化がありました。こうした変化を受けて、映画化の際にどのようなことを意識されたかおうかがいしたいです。

横浜:『いとみち』は女性がメイドの格好で接客するメイドカフェという非日常的な場所が舞台です。この原作へのアプローチ方法のひとつとして、現代のジェンダー意識を物語に取り入れないと、観客がこの映画の世界を素直に楽しめないと思いました。その一方で、例えば劇中には、いとに痴漢が接近することを阻止しようとして勝手に集まった熱狂的ファン「イトテンキョー」が登場します。彼らのようなあり方が正しいファンの姿勢と信じる人たちを、否定するような描き方になっていないかと不安もありました。

否定は、分断することだと思います。これまでを振り返ると、その分断をいかに耕して、境界線をなくしていくかを描きたくて、映画をつくってきたところもあるんです。そういう意味では、『いとみち』の登場人物たちも無理に共感しあったり、思いを一つにしたりする必要はないと思っていて。相手の存在を肯定も否定もせずに、違うものがそのままの状態で同じ場所にいることの面白さを描きたかった気がします。

岨手:私は物語で描かれる「理念」と現実を生きる上での「実用」って少し差異があると考えていて、「こうであってほしい」「こうあるべき」という理念を掲げているだけだと、こぼれ落ちてしまう人がいる気がするんです。じゃあ何を大切にしたらいいのかというと、横浜さんがおっしゃっていた「耕す」という感覚だと思っていて。

──岨手さんの考える「理念」と「実用」について、もう少し教えていただけますか?

岨手:『いとみち』の劇中で、いとが社会科見学に行った帰りに、同級生の早苗と親しくなるシーンにすごくはっとしたんです。同世代のなかで居場所を見つけづらいティーンが違う世界に入っていく物語を描くときに、「理念」としては「年齢や属性に関係なく、自分をわかってくれる居場所があればいい」と言えるかもしれないけれど、それはすでに居場所を見つけられた人が考えるゴールだという気がして。当人にしてみたら、型にはまった価値観だとしても同世代の友達が欲しいんじゃないかな、というのが「実用」です。

『いとみち』はさまざまな要素のあるふくよかな映画で、その一つの要素として同世代の女の子と友達になっていくというストーリーが含まれているのが、よかったなと思いました。

横浜:なるほど、「実用」ってそういうことなんですね。当初のシナリオでは、いとに友達がいない設定にしていたんですけど、やっぱりそれって嘘くさいなと思って。休み時間を一緒に過ごす友達のような存在はいるけれど、心はつながっていないという見せ方にしたんです。

岨手:そのほうがかえって孤独ですよね。

横浜:確かに。人と戯れることのほうが簡単だし、一人ぼっちでいられるのってある意味強いことです。

「誰かと生きていくこと」に希望を持っている

岨手:『あのこは貴族』について言うと、タイプの違う女性二人の物語って、これまでもたくさん描かれてきたと思うんです。でもその多くは、違いを認めつつ最後はタッグを組んだり、もしくはライバルとして認め合ったりする展開でした。もちろん、それが悪いわけではないですが、私が山内マリコさんの原作小説を読んで面白いと思ったのは、女性である以上、タイプが違う相手でも共感できるのは同じ種類の辛さを抱えているからという、納得感のある理由が用意されているところだったんです。だから映画化するときも、「あなたはそこにいる、私はここにいる、それでいいじゃない」という距離感を大切にしたかった。

親友になることが全てではない。もっと言うと、華子と美紀にはそれぞれ親友のような存在がいるけれど、彼女たち同士も、今後一生友達でいなくてもいいし、必要なときに助けあえればそれでいいと思うんです。「親友」「恋人」「家族」のような関係性の呼称があることで安心できる人もいると思う一方で、それに縛られて苦しむことも多い気がしていて。そうした呼称による強固な枠組みをもう少しほぐして、それに囚われない関係を描きたいという思いもありました。

横浜:その関係性についての考え方は、もともと岨手さんが潜在的に持っていたものですか?

岨手:年齢を重ねて、だんだんそう感じるようになっていきました。「友達」や「恋人」など、すでに存在する関係性の呼称に値する相手を探していくことにプレッシャーを感じるんです。

また、いまは家父長制的な価値観に対する反論として、一人でいることや、誰かとつながらないことの有効性が語られるようになっています。それも一つの正解だと思いますし、さらには仕事の同僚や一度だけ会った人、会ったこともない有名な映画監督の名言に勝手に励まされるようなことも含めて、「誰かと生きていく」ことに私は希望を持っているし、信じているんです。

これから先も、長く生きていたらきっと考え方も人間関係もどんどん変わっていくと思うんです。その変化に楽しみを見出していくポジティブさは持っておきたいですね。

横浜:変わっていくことが、悲しいこととは限らないですよね。最近、20年前に自分が書いた日記を読んでみたら、そこに出てくる登場人物も、起きた出来事も、自分の人生なのに何も覚えていないんですよ。20年経ったら、いま起きていることも何も覚えていないんだろうなと思うと、すごく気が楽になりました。

岨手:「忘れる」って人間の素晴らしい能力ですよね。自分のことも忘れるし、人のことも適度に忘れてあげるのが健全な生き方かなと思います。

横浜:本当に、そう思います。すべての出来事を覚えていたら、生きていくのが大変ですから。

岨手由貴子

映画監督。1983年長野県生まれ。2015年、『グッド・ストライプス』で長編商業映画デビューを果たす。2021年、山内マリコの同名小説を映画化した『あのこは貴族』が公開され、大きく話題を集めた。

横浜聡子

映画監督。1978年、青森県生まれ。2008年、『ウルトラミラクルラブストーリー』を監督、トロント国際映画祭他、多くの海外映画祭にて上映された。2021年、越谷オサムによる同名小説を映画化した『いとみち』を公開。

「オンライン日本映画祭2022」実施概要

主催:国際交流基金(JF)

実施期間:2022年2月14日〜2022年2月27日(2週間)

配信作品:『あのこは貴族』、『いとみち』はじめ全20作品(国によって一部作品配信不可)

配信場所:日本映画発信ウェブサイト「JFF+」内特設ページ

視聴料:無料(視聴に際してはユーザー登録が必要です)

開催国:韓国、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、ペルー、イタリア、スペイン、ドイツ、ハンガリー、エジプトの全25か国(日本からの視聴は不可)

字幕言語:最大15言語