2023年は、各国の国際映画祭で日本映画が功績を残した。「カンヌ国際映画祭」では、監督・是枝裕和、脚本・坂元裕二、音楽・坂本龍一による映画『怪物』が「脚本賞」と「クィア・パルム賞」を受賞し、「ベネチア国際映画祭」では濱口竜介監督の『悪は存在しない』が銀獅子賞を獲得した。

世界の映画人たちは、今年の日本映画をどのように見たのか。評論家や映画祭プログラマーなど日本映画をよく知る7人に、それぞれが考える「2023年の日本映画を象徴する作品」を5作品ずつ挙げてもらった。

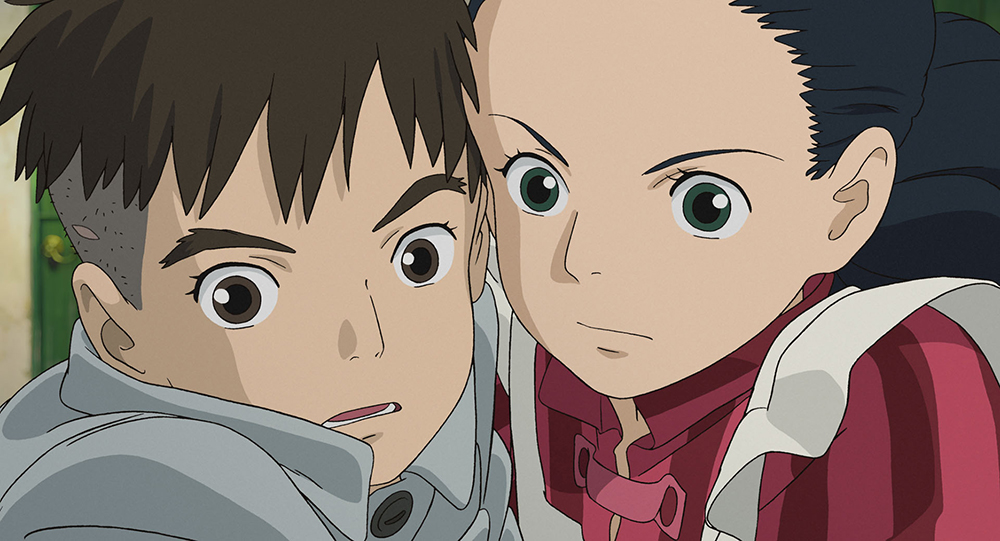

編集:森谷美穂(CINRA, Inc.) メインカット:(c)STUDIO GHIBLI

パンデミック後を映し、日本のリスタートを告げる『東京組曲2020』(洪相鉉)

『東京組曲2020』(三島有紀子)

『キングダム 運命の炎』(佐藤信介)

『リボルバーㆍリリー』(行定勲)

『BAD LANDS バッドㆍランズ』(原田眞人)

『法廷遊戯』(深川栄洋)

※公開日順で並べています

2023年5月5日、WHOはついにパンデミックの宣言を解除した。驚くべきことに、日本映画はまるであらかじめこの日を「リスタート」の起点にしていたかのようだった。

悲しみの日々に別れを告げたのは、三島有紀子のドキュメンタリー『東京組曲2020』。それぞれのクリエイターによるコロナ禍の記録をまとめる手法は美学的成就へとつながった。

昨夏に『キングダム2 遥かなる大地へ』で圧倒的な観客数を劇場に集めた佐藤信介は、今年も同シリーズ『キングダム 運命の炎』で映画界に希望を与えるスターの面貌を誇った。

『リボルバーㆍリリー』の行定勲は、反戦や平和のメッセージと、アクションというジャンルの面白さを調和させる腕を見せた。

大御所ㆍ原田眞人の勢いは、最新作『BAD LANDS バッドㆍランズ』でも明らか。ドストエフスキーの小説『虐げられた人びと』に描かれる悲恋の主人公ㆍネリーを、『BAD LANDS バッドㆍランズ』の舞台である欲望の都ㆍ大阪に召喚し、日本映画のネオクラシックを完成させた。

深川栄洋の『法廷遊戯』は、日本映画特有の「役者の力」を生かしている。精巧な演技を見せた永瀬廉は、みんなの胸に波紋を投げかける俳優に成長するだろう。

ここでふと思う。

配信ユーザーの急増や劇場観客の減少などが映画の危機の兆候と評価されるいま、変わらぬ創作の躍動性を維持している日本映画は、もうすぐ世界映画産業の新しいロールモデルに浮上するのではないか。

洪相鉉

韓国映画専門ウェブメディア「CoAR」運営委員。全州国際映画祭ㆍ富川国際ファンタスティック映画祭アドバイザー、高崎映画祭シニアプロデューサー。「国際映画批評家連盟(FIPRESCI)の加盟団体、日本映画ペンクラブ(Japan Film Pen Club)会員。

政治学と映像芸術学の修士学位を持ち、東京大学への留学経験を持つ(パリ経済学校と共同プロジェクトを行なった清水研究室所属)。2008年、プロデュースしたドキュメンタリー映画『For The Islanders』が、済州映画祭開幕作に招待。「CoAR」で連載中の日本映画人インタビューは、トップクラスの人気を誇る。

ゲイの恋愛をとおして人とのつながりや愛を描く(マーク・シリング)

『エゴイスト』(松永大司)

『ワタシの中の彼女』(中村真夕)

『赦し』(アンシュル・チョウハン)

『せかいのおきく』(阪本順治)

『#ミトヤマネ』(宮崎大祐)

2023年は日本映画にとって輝かしい年となった。山崎貴監督の『ゴジラ-1.0』と宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』が北米で記録的にヒット、さらに濱口竜介監督の『悪は存在しない』がベネチア国際映画祭で銀獅子賞を獲得。だがこのような国際舞台に出ていない映画でも、日本映画の不断のバイタリティを見せつけた。

ゲイの恋愛を描いた松永大司監督の『エゴイスト』は生々しい濡れ場から始まりR15指定となっているが、人とのつながりと自己受容を求める主人公の姿を、性を超えた一人の人間の姿として描いている。

中村真夕監督による痛烈な4つの短編集『ワタシの中の彼女』は、パンデミックの時代を舞台に、全く異なる独立した物語の主人公である4人の女性を、女優の菜葉菜が一人で演じ、その技を見せている。

インド生まれのアンシュル・チョウハン監督による法廷映画『赦し』は、第一級殺人罪の刑期を短くするために裁判を受ける女性が描かれる、張りつめたサスペンス作品。期待の若手女優、松浦りょうのきめ細かい演技に焦点を当て、日本生まれではないクリエイターが日本映画に大きく貢献していることを示してくれる映画である。

繊細で意志の強い侍の娘(黒木華)と内気だが美しい顔立ちの下肥買い(寛一郎)が恋に落ちる時代劇『せかいのおきく』。日本のもっとも古いジャンルがいまもユーモアのある創造性とオリジナリティーを持っていることを見せてくれる。

『#ミトヤマネ』は、宮崎大祐監督がインターネットインフルエンサー(玉城ティナ)の屈折した人生を描く風刺劇。生活を切り売りし信じられないような結末を迎えてしまうミトを辛辣に、ユーモラスに描く。

マーク・シリング

日本映画評論家。「ウーディネ・ファーイースト映画祭」の日本担当プログラムアドバイザーを務めるほか、日本を代表する英字新聞『The Japan Times』には30年以上評論文を寄稿。著書に『Art, Cult and Commerce: Japanese Cinema Since 2000』(未邦訳)。

岩井俊二や相米慎二の助監督を務めてきた髙橋正弥監督による『渇水』(アレックス・オースト)

『波紋』(荻上直子)

『ほかげ』(塚本晋也)

『#マンホール』(熊切和嘉)

『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』(竹林亮)

『渇水』(髙橋正弥)

経験ある監督たちが活躍した年だった。

2023年は日本映画の異端児3人の映画が公開し、独自のスタイルを披露したいい年だった。荻上直子監督の『波紋』は以前の作品に比べ奇抜さこそ強くないが、変わった状況に置かれた人々が人生に向かい合うという彼女ならではの設定は変わっていない。

塚本晋也監督によるタイムリーな反戦の最新作『ほかげ』も、情緒豊かな映画づくりで前作を彷彿とさせる。

前作から時間が開いたものの、閉所を舞台とした息を飲む映画『#マンホール』は、熊切和嘉監督が原点に帰った作品である。下水道の底に閉じ込められた男が脱出を試みるという設定は興味深いもので、またSNSの風刺にもなっている。

竹林亮監督はこれまで2作品しか発表していないものの異なったかたちの作品を見せていることで新人とは言い難い。『Mondays / このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』は独創的で、彼の経験の豊かさを見ることができる。

高橋正弥監督の経験の多くは岩井俊二や相米慎二の助監督として得られたもので、その感性を『渇水』で輝かせている。一見、日照り続きのなか、水を得る権利に焦点を当てているようにも見えるが、本題は自分を取り戻し人間性を再発見するというテーマにある。自己を取り戻し、人間性を再発見するというテーマが、この素晴らしい作品たちのなかでは一貫して語られている。

アレックス・オースト

ロッテルダムとアムステルダムで開催される日本文化の祭典であり、2021年に16周年を迎えた「カメラジャパン・フェスティバル」のディレクターおよび共同創設者。日本映画をこよなく愛する(なかでもジャンル映画とクラシック映画が好み)一方で、日本産ハードコア・パンクのレコードのコレクターでもあり、日本の中古レコード店巡りが趣味。

鑑賞後の満足感が残り続ける『君たちはどう生きるか』(徐昊辰)

『君たちはどう生きるか』(宮崎駿)

『BLUE GIANT』(立川譲)

『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)

『大いなる不在』(近浦啓)

『悪は存在しない』(濱口竜介)

2023年は日本映画の国際展開にとって、間違いなく「突破」の一年だろう。上半期に、『すずめの戸締まり』と『THE FIRST SLAM DUNK』が中国で連続大ヒット。『すずめの戸締まり』は中国における日本映画の歴代興行収入を大幅に更新、最終興収は8.08億元(約169億円)となり日本国内の興収(約147.9億円 / 2024年1月8日時点)を上回った。そして、下半期には北米で『ゴジラ-1.0』が大きな話題を呼び、日本の実写映画の歴代興行収入も更新した。

さらに宮崎駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』は、公開5日目にはすでに全米における宮崎監督の最大のヒット作となっていた。「宣伝ゼロ」の『君たちはどう生きるか』を最初に見終わったときの満足感は、未だに忘れられない。巨匠宮崎駿はまるで黒澤明の『夢』(1990)を彷彿とさせる。宮崎自身最高の映画を世に送ったといえるだろう。また、興行収入の好調と同時に、「トロント国際映画祭」や「サン・セバスティアン国際映画祭」でも高評価を獲得。「アカデミー賞」も視野に入れている。

実際、2023年は各国の国際映画祭で日本映画が大健闘した。ジャズを題材とした人気漫画『BLUE GIANT』を、まるでライブを体感しているような映画へと見事に完成させたのは、「劇場版名探偵コナン」シリーズのヒットメーカー立川譲。「アヌシー国際アニメーション映画祭」などを沸かせた。

『空の穴』以来、20年ぶりにタッグを組んだ熊切和嘉監督と俳優・菊地凛子による映画『658km、陽子の旅』。ヒッチハイクの長い旅路を描き、主人公、そして日本の「痛み」を見事に映し出した。「上海国際映画祭」で作品賞、女優賞を含め3冠を達成。

また、近浦啓監督の最新作『大いなる不在』は、東アジアならではの「父親像」を細部まで描き、「記憶」というキーワードを通して、フロリアン・ゼレール監督の『ファーザー』を越えるような力作に仕上げた。

最後はやはり「世界のハマグチ」に脱帽。哲学的に「悪」を解剖した最新作『悪は存在しない』は、また彼の新境地を切り開いた。

合わせて読みたい:「海外での上映経験が背中を押してくれた」新海誠監督が語る

徐昊辰

映画ジャーナリスト。1988年上海生まれ。中国の映画誌『看電影』や日本の映画サイト「映画.com」などへ寄稿するほか、北京電影学院でも不定期に論文を発表。2020年から「上海国際映画祭」プログラミングアドバイザーに就任。オンライン映画トーク番組「活弁シネマ倶楽部」プロデューサー。

臨場感ある試合に心が燃える『THE FIRST SLAM DUNK』(マギー・リー)

『THE FIRST SLAM DUNK』(井上雄彦)

『BLUE GIANT』(立川譲)

『怪物』(是枝裕和)

『石がある』(太田達成)

『NEW RELIGION』(ケイシ・コンドウ)

『THE FIRST SLAM DUNK』は漫画を読んだことがない観客の心をも熱くさせる。世界規模で2億6700万ドル(2024年1月現在)の興行収入を記録したのは、監督・脚本を務めた井上雄彦が90年代の伝説的なバスケットボール漫画を大胆に新しい作品へと変換しただけでなく、脇役だった宮城リョータを主人公にしたことにも理由があるだろう。バスケットコートのシーンで使われた3DCGは非常にダイナミックで、観客は自らがドリブルをしたり、リングを通して床を見下ろしたりしているような感覚で見ることができる。

『BLUE GIANT』はジャズの全盛期へのオマージュとしてつくられた、大人向けの燃えるようなアニメだ。作曲家でピアニストの上原ひろみによる爽やかで多彩、かつ感情豊かな曲をトップレベルのミュージシャン達による演奏で聴けるだけで素晴らしいが、立川譲監督による華やかな色使い、そしてミュージシャンによる激しいソロの3DCGによる表現で、映画は『ラウンド・ミッドナイト』(1986)や『バード』(1988)といった傑作のレベルに達している。

『怪物』は、是枝裕和監督が『幻の光』(1995)以来初めて、脚本を担当せずに監督した映画である。テレビドラマのベテラン脚本家、坂元裕二による脚本は、カンヌ脚本賞にまさにふさわしいもので、是枝が脚本を譲ったことで、繊細に絡み合ったストーリーとキャラクター達の息遣いが、まるで『羅生門』(1950)のように見事に生きている。

莫大な興行収入をあげる超大作映画と対極にある太田達成監督作品『石がある』は、物語や人間の性(さが)についての推測を覆すものである。設定は一見シンプルで、東京の女性が小さな町を訪れ、町の男と水切り遊びをする。小さな映画のスケールのなかで、太田監督は独自の手法で、沈黙と独特な身振りを用いて緊張感を高めている。

SF映画『NEW RELIGION』のクールな制作デザインと不気味で魅惑的な音楽は、名古屋のアーティストの協力を得て、Keishi Kondo監督がわずかな予算でつくったことを忘れさせる。黒沢清監督の『回路』(2001)や『CURE』(1997)、そしてデヴィッド・クローネンバーグ監督の実存的なボディホラーを取り入れたぞっとする心理描写で、人間の孤独とデジタル化された世界における感情の麻痺をカフカ的視点で映し出している。

マギー・リー

アメリカ合衆国の雑誌『Variety』のアジア映画評論家チーフであり、『Hollywood Reporter』の前アジア評論家チーフ。これまでにも「ショートショート フィルムフェスティバル&アジア」のプロジェクトマネージャー、「東京国際映画祭」のプログラミングコンサルタント(2010年~)、「CinemAsia Film Festival」(アムステルダム)のアーティスティックディレクター(~2018年)、「バンクーバー国際映画祭」のプログラマー(2017年~)を務めている。

観客の予想を裏切り続ける驚きの映画『市子』(マリオン・クロムファス)

『逃げきれた夢』(二ノ宮隆太郎)

『市子』(戸田彬弘)

『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)

『山女』(福永壮志)

『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース)

パンデミックから3年、日本映画が再び盛り上がっている。2023年は力強い映画が多く発表されたが、その多くは深いテーマを扱ったもので、軽いテーマのものは少なかった。

非常に心を動かされた映画が、『逃げ切れた夢』だ。二宮隆太郎監督はゆっくりと展開する映画のなかで、認知症を抱えながらも自分の暗い人生を変えようとする退職間近の教師を描いている。

『市子』は戸田彬弘監督が生み出した、2023年でもっとも驚くべき映画だろう。異なった時空を行き来し、観客の予想をうまくかわしていく。心を掴む物語はゆっくりと展開し、最後まで刺激的なものとなっている。

『小学校~それは小さな社会~』は、山崎エマ監督が小学生を一年間取材し、日本社会において学校生活がいかに人生を形成し、将来にわたって重要なものであるかを描いたドキュメンタリー映画である。私にとって、2023年で一番のドキュメンタリー映画だった。

2023年にドイツの映画祭「ニッポン・コネクション」で、ヨーロッパのプレミア上映として発表された歴史映画『山女』には非常に魅了された。 福永壮志監督は暗いイメージの映画のなかで、家族のために自らを犠牲にする若い女性を描いている。

2023年の東京国際映画祭が、日本で撮影されたドイツ人監督による映画で開幕したことは特に嬉しかった。ヴィム・ヴェンダース監督『PERFECT DAYS』は東京への詩のようなオマージュだが、日常の美を尊ぶものでもある。素晴らしい役者である役所広司(2017年の「ニッポン・コネクション」でニッポン名誉賞を受賞)が、ここそこの日常のルーティンに幸せを見出す便所掃除人をさすがの貫禄で演じている。

マリオン・クロムファス

ドイツのフランクフルト・アム・マインで開催される日本映画祭「ニッポン・コネクション」のディレクター。演劇や映画、メディアを研究する傍ら、1993年に「Exground Filmfest」のプログラムディレクターに就任し、そこで「News from Asia」部門を発足。2000年、約100本の日本映画を上映し、6日間で18,500名以上を動員する映画祭「ニッポン・コネクション」の共同創設者となる。

北野武が16世紀後半の日本を独自に解釈した『首』(クリス・フジワラ)

『首』(北野武)

『ゴジラ-1.0』(山崎貴)

『春画先生』(塩田明彦)

『花腐し』(荒井晴彦)

『彼方のうた』(杉田協士)

2023年の日本映画では、正反対の二つの映画がその輪郭を描かれた。大胆で独創的な北野武監督の『首』は、16世紀末の日本統一で大きな役割を演じた歴史上の人物を、自分の権力拡大と生き残りのことしか頭にない好色家や悪党として描いている。北野の歴史物語から出される結論は、日本が現代国家へと発展したのは全くの偶然によるものということである。

アメリカに占領されていた時代を舞台にした山崎貴監督の『ゴジラ-1.0』では、なんと日本人がゴジラを倒さなければならない状況に置かれる。このなかで、臆病であったがゆえに戦争を生き延びた元特攻隊員が汚名を返上するチャンスを得る。ゴジラが『首』の戦国時代に登場すれば面白いだろうが、そのような映画は、日本の伝説や伝承を忠実に描くであろう山崎作品とは裏腹に、北野作品のように、それを破壊してしまうものになるだろう。

二つの興味深い映画が、対向する日本文化の流れを描き出している。塩田明彦監督の『春画先生』は、気取った春画ファンの境遇を面白おかしく描いた。

松浦寿輝による小説を艶やかに、かつ冷ややかに脚色した荒井晴彦監督の『花腐し』はポルノ映画産業の衰退を嘆くものである。

映画をつくることは、杉田協士監督の『彼方のうた』のテーマでもある。 観客を惹きつけるこの繊細な作品では、映画を文化的、また産業的活動としてではなく、人生の重要な一部として捉えている。

クリス・フジワラ

映画評論家、プログラマー。映画関連本に著作・編集で携わるほか、新聞や選集、学術誌に多数寄稿。「エディンバラ国際映画祭」の前アーティスティックディレクター。東京のアテネ・フランセ文化センターをはじめとする多くの施設で、映画上映のプログラム制作も担当している。