1枚の絵は1,000の言葉に匹敵すると言う。そうだとすれば、1秒間に20~30フレームが上映される映画なら、1億以上の言葉に匹敵することになるのだ。 なので、フィクション、ノンフィクション、歴史、ドキュメンタリーに関わらず、実際にその目で見た方が良いと思う。古代から現代まで続く日本の美しさ、ユニークさ、そして豊かな歴史然り。ここで紹介する映画は、教科書には載っていない日本の時代の「感性」に触れながら、様々な歴史の一面を見せてくれる作品ばかりだ。

1. ALWAYS 三丁目の夕日

日本では、昭和は1926年に始まり、1989年に終わる。それは、昭和天皇の即位と崩御に直接呼応し、計り知れないほど激動の時代でもあった。「ALWAYS 三丁目の夕日 」(2005) は、ちょうど真ん中の時期の物語である。設定は1957/58年の東京。まさに日本の奇跡的な経済復興に弾みがついていた時期。このノスタルジックな映画は、近代国家の再生に立ち会うということがどのようなことだったのかを観る人に垣間見せる。物語は象徴的な東京タワーの建設が行われていた1年間にわたり展開される。この映画は、戦後に暮らす一般日本国民の貧しさ、東京の新しいシンボルの建設を待つことで彼らが抱いた未来への希望、そして都市化が広がる今この時代ですっかり薄くなってしまった人と人との繋がりを感じることができる。

キャスト:吉岡秀隆、堤真一 監督:山崎貴

2. 武士の家計簿

江戸時代 (おおよそ1603年~1868年) の最後の数年。この時代は、日本が西洋風の近代化に向かって動き出す前夜だった。もちろん、それは一夜にして起こったわけではない。「武士の家計簿」は、不可避なまま進んでいくその時代の変化の中、一家の暮らしの維持に奮闘する下級侍と、その妻の目を通して描いている。この映画の原作は磯田道史の同名のフィクション小説だが、作品は当時実際に暮らしていたある人の家計簿を分析することで、綿密に構成されている。それは、避けることの出来ない大きな変化が迫り来る、侍階級にとっては苦しさの増していく時代だったのだ。

キャスト:堺雅人、仲間由紀恵 監督:森田芳光

3. 忍びの国

時代を更に昔に戻そう。「忍びの国」は、16世紀の日本を舞台にし、侍一族と忍者一族と言われていた者たちの間の衝突を描いた、歴史ドラマである。才能はあるがとんだ怠け者の忍者・“無門”を架空の登場人物として中心に置き、物語は懸賞金のかかった暗殺から、一族の果敢な抵抗、政治的陰謀へと展開し、大規模な戦闘シーンでクライマックスを迎える。

この映画、センセーショナルなアクションを売りにしたドラマコメディだが、無門もまた、国家統一される前の時代の日本を描写した作品である。当時の日本は、大規模で強力な各地の勢力に支配されており、その勢力同士がたびたび戦いを繰り返していたのだ。この映画を通じて、忍者という未だに謎に包まれた存在を日本人はどのように理解(もしくは想像)しているのかを知ることができる。彼らがどのような人たちで、実際にどのような暮らしをしていたのか、正確に知ることはこれからもないかもしれないが、映画が描いているシナリオからいくつかのヒントが得られる作品になっている。

キャスト:大野智、石原さとみ 監督:中村義洋

4. バブルへGO!! タイムマシンはドラム式

「バブルへGO!! タイムマシンはドラム式 」を観ることで、今でも一気に2007年へと戻り、そこから時折、1990年へと時代を飛び越えることができる。このタイムトラベルコメディの時代設定はたった10年前 (制作された年でもある) が、偶然にタイムトラベルする方法を発見し、過去から抜け出せなくなった登場人物たちと、それに続く救出のための奮闘が描かれている。時代の差はわずかだが、1980年代の終わりから1990年代始めにかけての日本と、2007年の日本とでは徹底的な差がある。なぜなら、前者の時代に日本の経済は巨大なバブル状態にあったからだ。脚本家・君塚良一のこのコメディ作品は、バブル崩壊を導いた政策を回避させようとする登場人物の動機と、バブル時代とスマホ時代黎明期との間の電子機器の大きなギャップが受けてヒットした。深夜まで盛り上がるディスコや、楽しく豊かな時代は一生終わらないという一種の妄想 — これほど日本の「バブル時代」を上手く描き出した映画は他にない。この時期、日本人はまるで明日など無いかのように暮らしていた。しかし、それは全て単なる幻想だと人々が気付くまで、長くはかからなかった。そしてそのことも、この映画は極めて巧みに表現している。

キャスト:阿部寛、広末涼子 監督:馬場康夫

5. 陽光桜-YOKO THE CHERRY BLOSSOM-

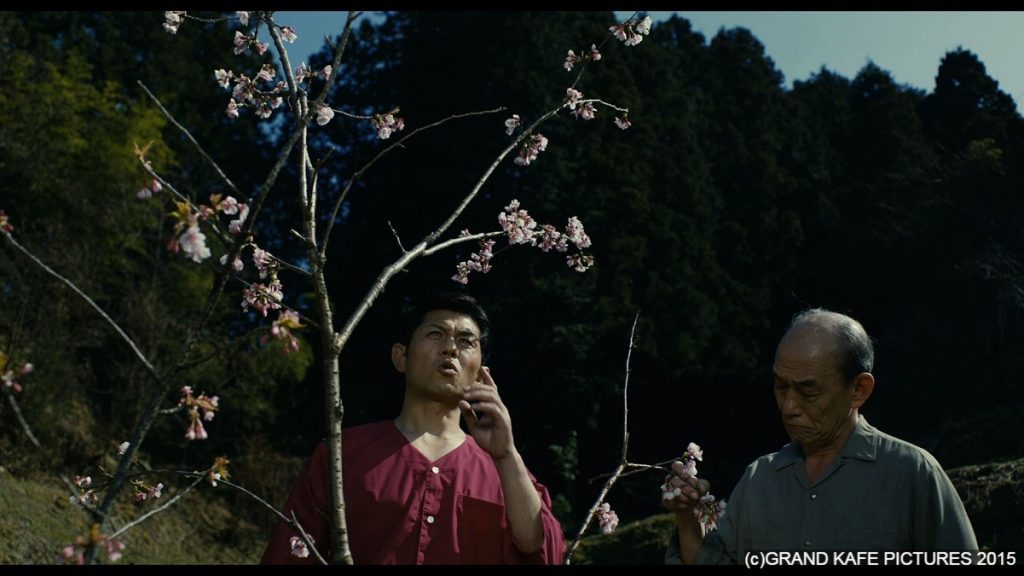

本作の時代設定は、日本が不穏な雰囲気に包まれていた20世紀半ば。「陽光桜」は、四国の愛媛県にある田舎出身の農業指導者、高岡正明の実話に基づく映画である。日本の若者が戦争に送り出され、わずかしか生きて戻って来られない現実に疲れ果てた高岡は、新種の桜の木を作り出すことに着手した。それは、環境対応力が強く、丈夫で、著しく異なる気候でも力強く育つことのできる桜だ。新種の桜に平和への声明の役割を託し、全ての人々がお互いに理解し合う助けにしたいという彼の願いに焦点を当てつつ、この実話は、戦時の日本のありふれた一般人の考え方や感情に、卓越したニュアンス、そして複雑さを与えている。

キャスト:笹野高史、的場浩司、宮本真希 監督:高橋玄

6. 本能寺ホテル

締めくくりは、今回取り上げた映画の中では2番目に新しい作品である。この映画は観る人を、再びはるか昔に連れて行ってくれる。それは観客だけでない。主人公も全く同じ体験をすることとなるのだ。「本能寺ホテル」 は、現代の京都を舞台に、少々覇気のない若い女性を中心にして描かれる。望まない結婚を間近に控えた彼女は、とあるホテルにチェックインした後、突然1582年にタイムスリップしてしまう。それは、日本の歴史的人物、織田信長が日本統一に向け奮闘していた時代である。

ベーシックで明快な映画ではあるものの、この場違いの人間が巻き起こす物語から得られる最も特筆すべきことは、435年の間に日本にどれだけの変化があったかということだ。そして、日本の長年にわたる資料調査や記録管理への熱心な取り組みのおかげで、私たちがそのことについて多くの知識を持っているということにも気付かされる。

キャスト:綾瀬はるか、堤真一 監督:鈴木雅之

超高層ビルのない東京や450年前の才能ある怠惰な戦士の日常生活など、いかなる時代背景であっても、独創的な設定と多様な登場人物たちを目で見る方が、1人で想像しているよりも遥かに強力で面白い。複雑に思える日本の歴史も、映画というフィルターを通せばエンターテイメントとなる。難しい教科書は棚に置いたままでも日本の歴史をもっと深く理解できる、まずは映画を観よう。