黒澤明監督の『七人の侍』(1954年)、『隠し砦の三悪人』(1958年)といった作品は、日本では「時代劇」と呼ばれている。日本で独特の進化をとげた映画ジャンルについて、海外の読者に向けた入門記事を紹介していく連載シリーズ「日本映画入門」、初回のテーマは「時代劇」だ。

時代劇は、1870年代後半頃までの前近代の日本を舞台に、侍同士の戦いや人間ドラマを描いた映像作品。その歴史は長く、「時代劇」の名が生まれる以前の前身のものを含めると、日本で映画上映が始まった最初期の、19世紀終盤からつくられていた。『七人の侍』『隠し砦の三悪人』が生まれた1950年代半ばから1960年代初頭にかけては、毎年170本前後の時代劇がつくられ、年間の興行収入でも約半数を占めたという。その後、映画からテレビへと主な場を移しながら、さまざまな形式・内容の作品が発表され続けてきた。

そんな時代劇の楽しみ方について解説してくれたのは、日本でもめずらしい時代劇研究家として活躍する春日太一氏。手に汗握るアクションで魅せる作品から、女性の生きづらさ、BLなど現代的テーマを見出せるものまで、奥深い日本の時代劇の世界に誘ってもらおう。

取材・文:長谷川朋子 写真:玉村敬太 編集:原里実(CINRA, Inc.)

時代劇は「嘘か本当か分からない」のが強み

——春日さんは著書のなかで、日本の時代劇を「世界に通用するエンターテイメントの表現手段」と表現しています。そう思う理由は何ですか?

春日:まず、真にレベルの高いエンターテインメントなら、年齢や性別、国籍問わず通用するということが大前提。それに足り得るエンターテインメントをつくりやすい土壌が、時代劇にはあると考えています。アクションやサスペンス、ラブロマンス、過酷な自然環境のなかでの営みといったエンターテインメントにおける重要な要素を、時代劇では描きやすいのです。

春日:エンターテインメントの映画は基本的にはフィクションです。だからといって観客に「これ、嘘だ」と思われたら心は離れます。その点、時代劇は「嘘か本当か分からない」のが強みです。

時代劇は遠い過去、つまり実際には誰も見たことがない世界を描きます。現代日本を舞台にカーチェイスや銃撃戦をしても「そんなことありえない」となりますが、時代劇なら馬や刀を使ってアクションができ、それならたとえ嘘でも「ありそう」となります。

だからこそ、日本で大掛かりなエンターテインメント作品をつくるには、時代劇は向いている表現だと思います。

——海外では幅広い層がコスチュームドラマとして時代劇を楽しんでいますし、中国、韓国、インド、トルコといった国から世界的ヒット作が生まれると、それが時代劇であることも多いです。ですから、春日さんのご説明には納得感があります。

春日:中国も韓国も時代劇に力を入れ、欧米でも歴史ドラマはつくられ続けていますしね。アメリカで製作された『ゲーム・オブ・スローンズ』など海外のほうがいまは表現は豊かですね。

見知らぬ過去の話にはロマンがあります。それに加えて過去の社会にはいま以上に厳然たる身分制度がある。命のやり取りもある。だからこそ、現代劇以上にドラマチックな展開もつくりやすいのです。

時代劇の持つ「インターナショナル性」

——欧米の方に「ご存じの日本映画は何ですか?」と尋ねると、「クロサワなら知っている」と答えが返ってくることが圧倒的に多いです。時代劇も数多く撮っている黒澤明(1910〜1998)ですが、氏の作品はなぜこれほどまで強固に、日本を代表するブランドとして確立されたのでしょうか。

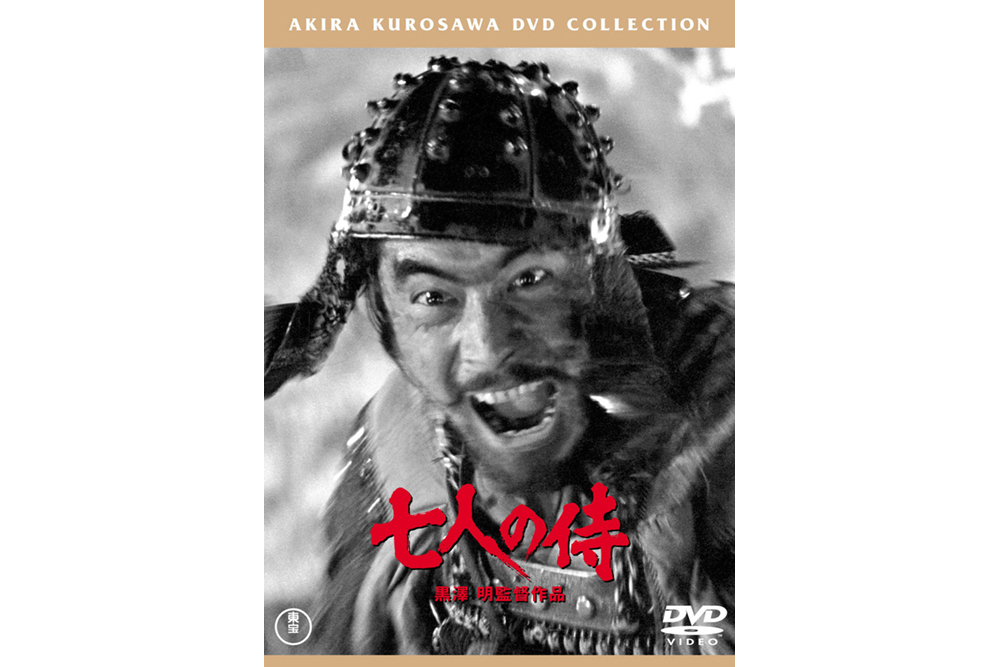

春日:黒澤は『羅生門』(1950年)で「ヴェネツィア映画祭」にて金獅子賞を受賞し、「世界のクロサワ」という称号を得ます。さらに『七人の侍』(1954年)、『隠し砦の三悪人』(1958年)、『用心棒』(1961年)といった作品で新しいエンターテインメントの表現を生み出しました。

それがセルジオ・レオーネやスティーブン・スピルバーグ、フランシス・コッポラ、マーティン・スコセッシ、ジョージ・ルーカスといった新時代の監督たちに影響を与えました。レオーネは無断ながらリメイク、スピルバーグとコッポラとルーカスは製作資金提供、スコセッシは出演というかたちで黒澤へのリスペクトを示してきました。

他にも、黒澤の影響下にある監督は世界中にいます。ここまで世界的な影響を長きに渡って与えてきた監督は日本では他にいません。

春日:黒澤明がそこまで世界中の監督たちにリスペクトされてきた大きな理由は、映像の迫力や躍動感に徹底的にこだわったことがあげられます。一つひとつのカット割り、カメラの動き、レンズの選択。それから『七人の侍』での燃え盛る水車小屋をバックにした芝居や、土砂降りの雨のなかでの大乱戦、『用心棒』での大量の砂塵が舞うなかでの決闘――といった劇的な映像効果。こうした映像の迫力は、視覚に訴えかけてくるものなので、セリフや設定がそこまでわからなくとも楽しむことができるわけです。

しかも、それは時代劇だからこそ成しえたことでした。黒澤は、時代劇の可能性を極限まで突き詰めたことで、世界中の人間が楽しむことのできるエンターテインメントをつくり上げたといえるでしょう。時代劇は「日本固有の伝統文化」と捉えられることもありますが、じつはインターナショナル性のある表現だともいえるわけです。

最高視聴率40%、50年にわたる長寿シリーズ『水戸黄門』の功罪

——あらためて黒澤監督の偉大さに気づかされますね。しかし、日本の時代劇はいま、海外でそれほど多くのファンを集めているとは言い難い状況です。日本国内でも「時代劇」といえば、黒澤作品のような派手なアクションを想像する人は少ないかもしれません。なぜそうなってしまったのでしょうか。

春日:それは1969年に始まったテレビシリーズ『水戸黄門』の影響が大きいでしょう。1960年代後半から、時代劇の主戦場は映画からテレビへと移ります。そして、つくり手たちはテレビという新しいメディアに可能性を感じ、刺激的で挑戦的な時代劇づくりに臨んでいきます。

『必殺仕掛人』(1972年)などは、その代表例といえるでしょう。表では鍼医者をしている主人公が裏では殺し屋として、金をもらってその鍼で人を殺す。これを極端な陰影の強い映像で切り取り、独特のハードボイルドの世界をつくり上げていきました。こうした作品が堂々とつくられ、しかもヒットした。そういう時代でした。

春日:それが、1970年代の後半からワンパターン化していきます。それは、『水戸黄門』の影響によるものでした。

『水戸黄門』は江戸時代の中期に入る頃(17世紀終盤)、時の将軍に次ぐレベルの権力を持つ水戸光圀が庶民に身分をやつし全国を旅しながら、行く先々で悪党たちを懲らしめていくのが毎回の物語になっています。これが1970年代後半から大人気作となり、ちょうどテレビが産業として大きくなるにつれ制作の効率化が求められるようになった状況も重なって、ほとんどの時代劇が勧善懲悪のワンパターンになっていきました。そして、そうした時代劇が長年にわたり量産されたことで、時代劇の一般的なイメージとして定着していったわけです。

「動」の時代劇の名手、深作欣二

——日本でも若いファンが少なく、イメージが固定化してしまっていますよね。しかし、日本の若い人にも、そして世界にも知ってもらいたい「掘り出しモノ」的な日本の時代劇は、まだまだあるのではないでしょうか。

春日:まずは、アクションを楽しめる作品なら外国の方も入りやすいと思います。黒澤監督作品だと『七人の侍』『隠し砦の三悪人』(1958年)などがありますが、その影響下につくられた時代劇にも面白い作品はあります。たとえば、劇画を原作として1970年代前半につくられた若山富三郎主演の『子連れ狼』シリーズは、「アクションのバリエーションって時代劇でここまでいろいろできるのか」と感嘆するくらい、刺激的なアクションの連続です。

春日:アクション時代劇の名手としては深作欣二監督(1930〜2003)もいます。『仁義なき戦い』(1973年)などのヤクザ映画で知られる深作監督ですが、時代劇もじつは面白い。

深作作品に数多く出演してきた俳優の千葉真一さんは、深作監督とは「肉体は俳優の言語である」という共通認識を持っていたといいます。動きによってさまざまなことを表現することが俳優には大事で、どんなことでも表現できる肉体を俳優は準備しておく必要があるということです。そして、だからこそ世界に通じるわけです。動いている人間の躍動感は言語の壁を越えていきますから。実際、そうした教えの下に育てられた真田広之さんがハリウッドで活躍していることで、それは証明されています。

深作時代劇のなかでは、千葉さん主演の『魔界転生』(1981年)は刺激的です。江戸時代初期に活躍した宮本武蔵をはじめ、剣豪たちが死後の世界から魔力により「妖しの者」として蘇り、千葉さんの演じる剣豪・柳生十兵衛がそれに挑むという展開です。緒形拳、若山富三郎、室田日出男、真田広之といった、蘇った剣豪たちを演じた名優の演技は本物の化け物のよう。それに挑む千葉真一のカッコよさも際立っていて、個々のアクションも迫力満点です。なかでも、実際にセットを燃やした炎のなかで一騎打ちするラストはド迫力です。

女性の生きづらさからBLまで。時代劇に見出す現代性

——世界市場でいま時代劇が人気を博している大きな理由のひとつに、現代にも通じる女性像を描いていることがあるようです。女性をテーマにした日本の時代劇がありましたら、ぜひ教えてください。

春日:近代以前の社会では、やはり女性は男性の影に隠れた存在でした。だから、時代劇ではそうした過去の女性たちに起きたであろう苦難や悲劇をきちんと描くことで、現代で生きづらさを感じている女性たちに訴えかけてきました。

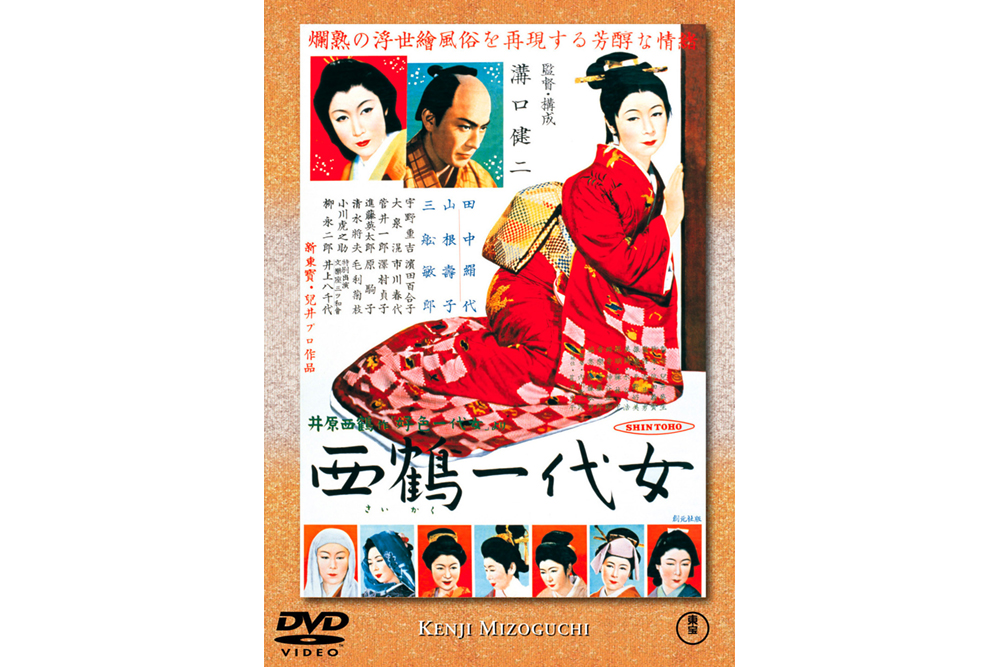

例えば溝口健二監督(1898〜1956)の『西鶴一代女』(1952年)では、容姿が美しいがために男たちの横暴や欲望に翻弄され、それになんとか抗おうとするも落ちぶれていく女性の姿が描かれています。

春日:今井正監督(1912〜1991)の『婉という女』(1971年)では、父が武家社会で失脚したことで一家ごと幽閉生活を余儀なくされた女性が、外界と文通しながら学問を身につけ、知性によって運命を切り開こうとする姿を描いています。こうした作品は、現代の女性が見ても共感できることがあるのではないでしょうか。

それから、「男性同士の美しく親密な関係性」として時代劇をBL的に楽しむこともできます。たとえば決闘シーンで盛り上がるのは「斬りたくない友を斬る」というシチュエーションです。これを描くには、闘う者同士の熱い友情や信頼感などを描く必要があります。それは一つ見方を変えると二人が愛し合っているようにも映り、決闘はラブシーンにすら見えてくるわけです。『椿三十郎』(1962年)、『座頭市物語』(1963年)などは、その傑作になります。

また近年では、2021年1月にNHKで放送された『ライジング若冲 天才 かく覚醒せり』という作品もあります。江戸時代の画家・伊藤若冲と、その支援者であった僧侶の大典顕常という二人の男性の信頼関係を描いた作品ですが、終盤に若冲がある告白をする場面はほぼ「愛の告白」になっており、演じる中村七之助と永山瑛太の表情も含め、かなりキュンときます。

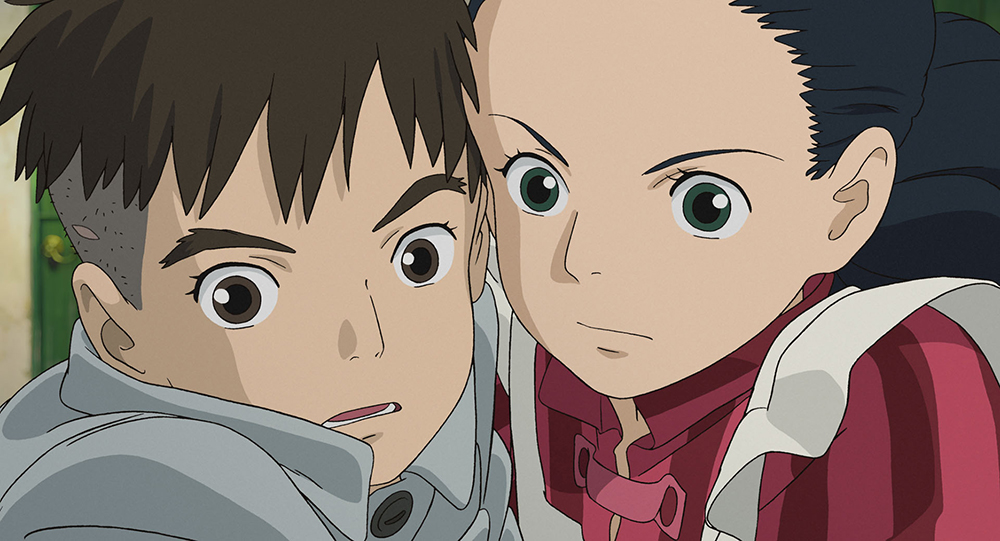

アニメ『ガンダム』の源流は時代劇にあり!?

——春日さんは幼少時から時代劇に魅せられていったとか。ロボットアニメシリーズ『機動戦士ガンダム』(1979年〜)でさえ、時代劇的な観点でご覧になっていたことを著書で明かされています。ご家族からの影響によって、時代劇の世界にどっぷり浸かっていったのでしょうか?

春日:バラエティー番組は見ませんでしたね。一人っ子だったこともあり、話し相手は親しかいなかった。アニメは見ていましたが、その放送時間が終わると、あとは親がチャンネルを合わせる番組を、親と話を合わせるためにも一緒に観ていました。これが時代劇が多く、面白かった。

それなので『ガンダム』を観ても、特撮テレビシリーズ『宇宙刑事ギャバン』(1982年〜1983年)を観ても、ソードアクション——つまり殺陣のカッコよさに惹かれました。

——春日さんの話を聞いていると、日本の時代劇にはまだまだ可能性が秘められているんじゃないかと思わされます。世界に知ってもらうためには、PRをもっと積極的にしていくべきです。水先案内として、春日さんの役割はますます求められていきそうです。

春日:日本の映画界は、もっと自信を持って時代劇を世界にアピールすれば良いと思います。ただ、その場合に「これが日本の美」「これぞ侍魂」みたいな切り口になりがちですが、それはマイナスです。時代劇のアクションの面白さ、ヒーローのカッコよさはインターナショナルなものだと思いますので。忍者が世界的な人気キャラクターになったように、気負わずにプレゼンするのがいいのかなと思います。

春日太一(かすが たいち)

1977年生まれ。映画史、時代劇研究家。著書に『時代劇ベスト100』『時代劇入門』『日本の戦争映画』他多数。