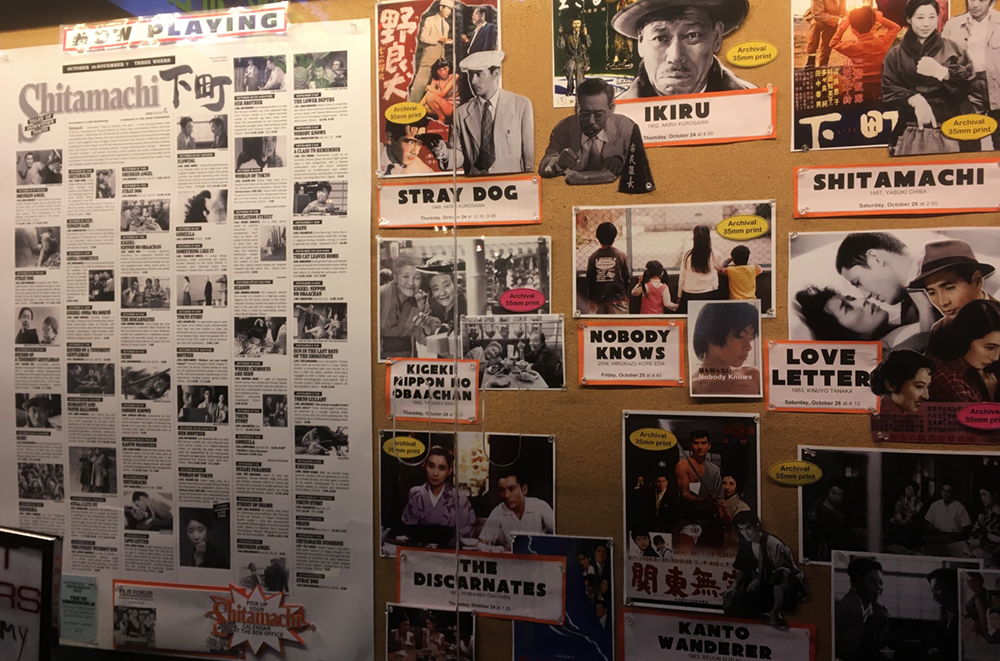

新連載「映画で学ぶ日本」の初回を飾るのは、フィルムシリーズ『下町―ダウンタウン東京の物語』。これまであまり語られることのなかった日本の「下町」を海外の観客に紹介した本シリーズは、ニューヨークのアート系映画館「フィルムフォーラム」で2019年に開催され、ニューヨークタイムズ紙で絶賛、アート批評サイト「ハイパーアラージック」からも「今年最高のアートイベントの一つ」との賞賛を浴びた。

本シリーズのオーガナイザーはブルース・ゴールドスティーン氏。1986年よりフィルムフォーラムのレパートリー・プログラミングのディレクターを務め、任期中に600近くの映画祭を手がけてきたゴールドスティーン氏は、自らもニューヨークの「下町」ともいえる、ローワーイーストサイドに深いルーツを持つ。一方、キュレーターの増渕愛子氏も、出身は東京の下町。

増渕氏とゴールドスティーン氏、両者の協働により見事生み出された『下町―ダウンタウン東京の物語』。本記事では二人への取材を通じて、シリーズの裏側とともに、映画に描かれた東京の下町の姿に迫る。

取材・文:デイヴィッド・G・インバー 写真(人物):山田陽 コーディネート・日本語翻訳:吉田実香 編集:原里実(CINRA, Inc.)

「下町」とはそもそもなんなのか?

──海外には、東京という町の質感や雰囲気に精通した人も多く、新宿や渋谷、原宿や銀座などはかれらにとって馴染みの風景です。このシリーズ『下町―ダウンタウン東京の物語』では、これまで耳にしたことのないエリア「下町」が重要な場所として目に飛び込んできたわけですね。

増渕:よく口にするのですが、「下町」はなかなか定義しにくい言葉だと思います。それは地理的な場所でもあり、その場所の「気風」でもある。映画を通じて、そんな曖昧な「下町」を深く掘り下げてみると面白いのでは? と考えたそもそもの理由は、地理的な境界線にとらわれない「地域」の考え方、見せ方ができるのではと思ったからです。

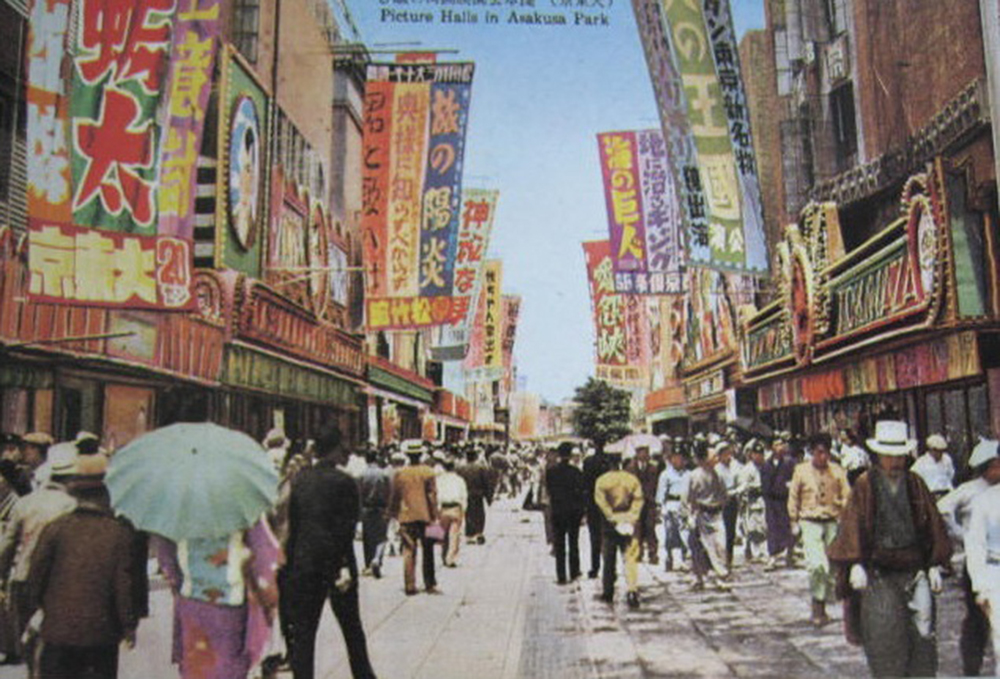

東京の「下町」とは一般に、東側に広がる低地を指します。江戸時代には、江戸城をはじめ旗本屋敷や大名屋敷が江戸の中心部にある高い台地に立地する一方、平民である商人は東側の低地に居住してきました。この下町エリアからは豊かな文化が無数に花開き、下町のある種の誇りはいまも変わらず続いていますよね。

ゴールドスティーン:私は1990年代初頭から日本に通い続けています。第二次世界大戦を経てもなお昔の姿を留めているかのような下町エリアに強く惹かれ、長年「下町映画シリーズ」のコンセプトを温めてきました。古い邦画からはかつての下町の名残りが伝わるので、これをフィルムシリーズにすれば素晴らしいものになるのではないか、と。ただし私が知る日本といえば黒澤明、小津安二郎、溝口健二、成瀬巳喜男どまり。本格的にシリーズを組むには知見が足りません。そこに登場したのが増渕さんでした。

増渕:個人的な話でいえば私の家族は下町出身で、私自身、下町で生まれ育ちました。庶民的な雰囲気に溢れた土地柄です。父は鍼灸師で、近所もみな小さな店を構えていたり、専門の職人だったり……自転車製造やトラック運転手、印刷屋などさまざまな労働に携わる人達につねに囲まれていました。

とはいえ、この雰囲気は東京に限ったものではなく、大阪にも下町はありますね。下町の定義についてはブルースさんとたびたび話し合いました。シリーズに取り組んでいる最中、下北沢が舞台の作品を提案する人々もいました。いわゆる下町からは、はるか西に離れた町なのですけれど……。

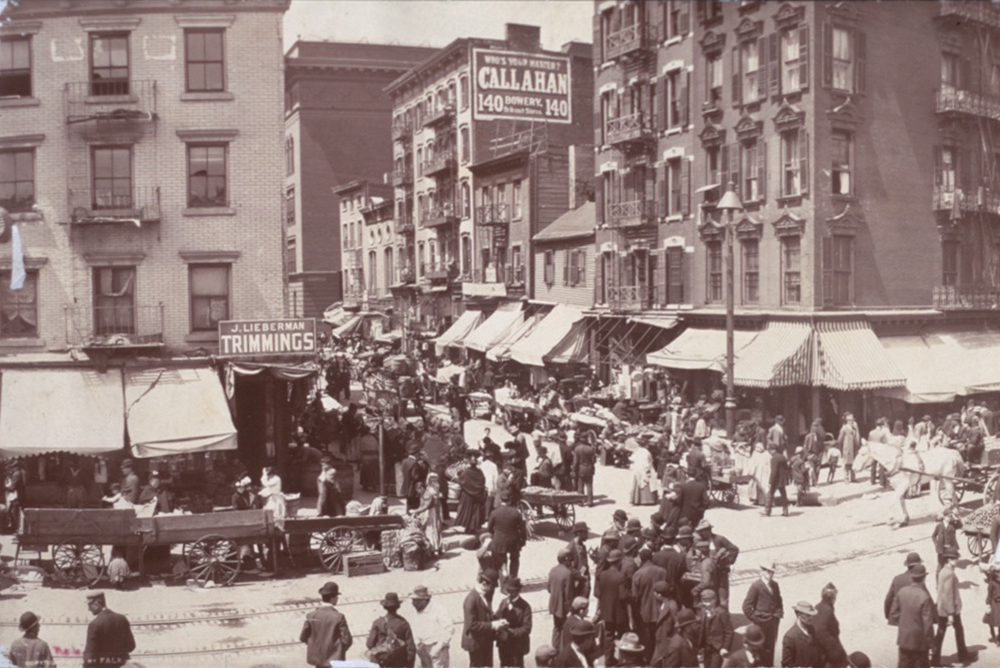

ゴールドスティーン:ニューヨークで同じ下町といえば、やはりローワーイーストサイドでしょう。歓楽街で人口密集地、屋台も並び、日本の下町と同じものがすべてある。労働者階級の町で貧困もあったものの、そこにはたえず活気が満ち溢れていましたね!

私にとって下町映画の白眉は、黒澤明の『野良犬』(1949年)です。あの映画の雰囲気がいまの日本にもまだ残っていると知ったのは、最初に訪日したときでした。落語の寄席などはまるで1920年代ニューヨークのボードビルショー(歌や踊り、寸劇などを組み合わせたアメリカの大衆娯楽演芸)そのもので驚きましたね。

東京にも「階級」が存在するが、いまだ充分に語られていない

──本シリーズのキュレーションについて、「下町の歴史を深く調べるにつれ、何をもって下町映画と呼ぶべきかの確信が揺らいできた」と以前述べられましたね。

増渕:「下町」という概念が、旅行・観光業界にいたるあらゆる場所で多用される言葉にもかかわらず、いかに曖昧であるかという問題ですね。私達が探るなかで、浮き上がってきた共通項はあります。似たような家屋や路地が登場しますし、言葉遣いの荒っぽさも共通しています。「日本人は物腰が丁寧」というステレオタイプなイメージがあると思いますが、実際には下町の人々は互いに「ばかやろう」と呼び合うことがありますよね……でも、そこには親愛の情もこもっていたり。

下町エリアの一部が昔の姿で保存されている理由の一つに、政府や観光庁が、下町のいわゆる名物を保存することで「古き良き日本」をアピールできると気づいたことが挙げられます。それは、時には危険なイメージです。下町保存活動はある程度進んできましたが、地元との連携は必ずしも順調とはいえません。なぜなら選択的なジェントリフィケーション(注:「再開発」の名のもとで立ち退きや地上げなどが行なわれ、地価が上昇すること。またそれにより起こる経済格差の深刻化、地域コミュニティーの崩壊などの問題)が起こり、労働者階級や低所得者層が追い出されるという事態を招いているからです。

本シリーズを通じて私が語りたかったテーマの一つが「階級社会」です。東京にも階級が存在しますが、いまだ充分に語られているとは思えません。シリーズ開催にあたっては、対話のなかで「階級社会」が多くの人々の口に上るようになればと願いました。

シリーズのきっかけになったのは「寅さん」

──フィルムシリーズ『下町―ダウンタウン東京の物語』はそもそも何をきっかけに、どう始まったのでしょうか。この作品ラインナップは以前から念頭にあったのでしょうか?

増渕:いいえ、ブルースさんとやりとりし始めてから閃いたのです。当時、映画『男はつらいよ』が2019年に50周年記念でデジタル修復されると聞いていました。

ゴールドスティーン:1980年代、私は松竹株式会社のパブリシスト(広報・宣伝担当)を務めていました。アメリカで「寅さん」シリーズをリリースしたいと願う松竹に対しては、「アメリカでの集客は難しいでしょう」と答えたものです。『男はつらいよ』はきわめて日本的で、その感覚がわからない人には伝わりにくい作品だと思ったからです。

ともあれ、リリースにあたって当時の松竹が選んだのは『男はつらいよ 寅次郎心の旅路』(注:英語タイトル『Tora-san Goes to Vienna (寅さんウィーンに行く)』)——最悪のチョイスでした(笑)。舞台がヨーロッパだから惹きになると考えた松竹に「それは大間違いだ、日本色をより打ち出さないと! 日本らしさを薄めてどうする!」と訴えたものです。大コケにコケたのはいうまでもありません。

それにひきかえ、『男はつらいよ』の第一作目はまさに下町そのものです。寅さんの喋りは荒々しく無礼な上、口汚い。後のシリーズに出てくる寅さんとはまるきり別人です。この作品ならアメリカの観客に引っかかるかもしれないと思いましたが、単体ではムリだろうと。つねづね考えていた下町映画シリーズに入れてはどうか、と考えました。増渕さんとシリーズのプログラムについてやりとりするなかで、黒澤明の『野良犬』や『酔いどれ天使』(1948年)あたりに留まるのではなく、より深く掘り下げる必要があるとの認識に至りました。というわけで、本シリーズをつくる大きなきっかけになったのは寅さんだったのです。

発案からプログラミングまで

増渕:作品について、評論などを読んだことはあってもまだ観たことのないものも含め、膨大な作品リストを用意しました。絶対に上映したいのはどれか、ブルースさんと話し合いました。映画プログラミングにつきものの、考慮しなければならない実務的な要素も無数にありました。

ゴールドスティーン:フィルムシリーズをつくるにあたって重要なのは、テーマの内容や、何を表現したいかだけではありません。上映権の問題や、上映する版の往復輸送費も発生します。作品に英語字幕がついていない場合、わざわざ翻訳家を雇って字幕制作する意義があるかどうかの判断も下さなければなりません。何かとコストがかさむのです。

そんななかでも私たちの発見の一つが三船敏郎主演・千葉泰樹監督の映画『下町』(1957年)でした。テーマがどんぴしゃで、これを上映せずにはいられないと。字幕がなかったために制作を余儀なくされるなどコストがもろもろかかり、2回限りの上映という制限はありましたが、大変に価値のある「発見」でした。今作以外にも、本シリーズには米国未発表のものが少なからず含まれましたから、今回かなりの作品で字幕を新たに制作しています。

フィルムシリーズを編成するにあたっては、人々が観たがる映画を上映しなければなりません。映画の授業ではないのですから。不朽の名作とマイナーな作品を混ぜることで「おや、自分の大好きな『野良犬』だ。ということは聞いたことのないこっちの作品も面白いに違いない」と考えてくれるわけです。その点、増渕さんはジャパンソサエティーで映画部門シニアキュレーターを務めていますので、オーディエンスのことも、またフィルムシリーズを成功させるポイントの数々も熟知しています。娯楽性は充分あるか、深い内容も伴う作品なのか? このシリーズは増渕さんの「キュレーション革命」でしたね!

──映画通にとってのメッカ「フィルムフォーラム」で開催されましたが、いまさら古典的名作なんて、とニューヨークの映画通に笑われるのではという心配はありませんでしたか?

ゴールドスティーン:とんでもない! 黒澤映画を見たことのない人などいない、とつい思いこみがちですが、フィルムシリーズは未知の監督や作品との出会いを人々にもたらします。『七人の侍』(1954年)を劇場でまだ見たことがない、という世代は10年ごとに出てくるものなのですよ。

増渕:私自身、黒澤映画を全作品観たのは大学在学中で、場所はフィルムフォーラムでしたから。

「日本らしさ」の固定観念を取り払う

──下町を舞台にした映画の社会的・地理的な側面についてお話しいただきましたが、そこにはコミュニティーとしての下町もまた描かれています。フィルムシリーズをつくるにあたり、日本社会の対外的イメージを刷新または再定義したいと思われましたか?

増渕:そうともいえるし、そうでないともいえます。日本的とは何か、いったい何をもって日本的と呼ぶのか? この問題についてはジャパンソサエティーで映画プログラミングを手がけていた頃、文字通り限界に挑戦してきたものです。いかに幅広く紹介できるかが重要で、時代劇・現代劇ともに大きな振り幅で豊富なバラエティーのなかから選んできました。その姿勢は下町シリーズのプログラミングでも同様です。

──こうした下町映画をストーリー上の人物にたとえると、どんな役柄だと思いますか?

増渕:型にはまったステレオタイプを避けるためにも、バラエティーに富んだ作品を揃えているわけですし……。また監督や俳優によって下町の解釈はさまざまに変わるものですからね。

ゴールドスティーン:人物になぞらえるなら、貧しい下層階級の人間で苦労しながら奮闘するような……ニューヨークのローワーイーストサイドと一緒ですね。下町の空気を見事に捉えた素晴らしい一例が、『生きる』(1952年)ではないでしょうか。戦後まもない時代の絶望的な貧困、さらには公害問題や非人間的な官僚主義、市民の健康被害から目を背ける行政などを描いているのですね。

近年の日本映画では是枝裕和の『誰も知らない』(2004年)が現代の下町を見事に表現した作品だと思います。

──本シリーズの作品には、しばしば本筋とは離れたところで、行動のきっかけをつくり出す女性像が多く見受けられます。家父長制などのテーマに対し、下町ならではの視点から取り組んだ作品はあったのでしょうか?

増渕:女性の登場人物が受け身的なステレオタイプの人物造形ではなく、その行動が複雑で興味深いからという理由で本シリーズ用に選んだ作品は何本もあります。そのため男性の登場人物と同等、もしくはそれ以上に重要な役割を果たす女性が多くの作品に登場することになりました。『喜劇・女は度胸』などはまさにその代表格です。

シリーズを終えての手ごたえは?

──開催後、世間の反応をご覧になって、下町に対する考えに何か変化はありましたか?

増渕:はい、おそらく。みなさん下町とはいったい何だろうと語りたがり、何本かご覧になるにつれ、共通して描かれるさまざまな物事を挙げて考えてくれる人たちもいました。またブルースさんがおっしゃるように、不朽の名作と非常にマイナーな秀作とのバランスを考えながら選んだので、本シリーズのおかげで極めてレアな名作を観ることができた、との反応もいただきました。

──観客がもっとも下町を感じてくれた、との手ごたえを覚えた作品は?

増渕、ゴールドスティーン:(同時に)『下町』!(笑)

ゴールドスティーン:この作品、もっと長くても良かったですね。

増渕:でも短いからこそ良かったのかもしれません。「もっと観たい!」という気にさせられますから。

ブルース・ゴールドスティーン

映画プログラマー、配給、宣伝広報、ライター、フィルムメイカー。映画のリイシュー配給を手がけるRialto Pictureの創設者でもある。映画愛、そして映画を世に広めたいとの情熱に駆られ、八面六臂の活躍を半世紀にわたって続けてきた映画配給界の風雲児。1970年代中期から現在にいたるまで、たとえゴールドスティーンの名を知らなくとも、氏がアートシアターや名画座で紹介してきた映画に人生を左右するほどの影響を受けてきた人々は、映画界の重鎮から一般人に至るまで数知れず。

増渕愛子

東京とニューヨークとの二拠点で映画プログラマー、通訳・翻訳家、プロデューサーとして活躍する。日本の芸術や文化、社会を世界へとつなぐ全米最大規模の日米交流団体ジャパン・ソサエティーにて2013年~2018年、映画シニアプログラマーを務め、海外へ日本映画の豊かさを幅広く掘り下げて紹介した。全米各地からゲストプログラマーとしての招聘も多数。ミュージシャンとしての顔も持つ。