数多くのCM、ミュージックビデオ、ドラマを手がけてきた松本壮史監督による初の長編映画『サマーフィルムにのって』。2月に世界25か国で一斉開催される「オンライン日本映画祭2022」で配信されるほか、東アジアを中心に開催されている「日本映画祭(JFF)」の2021年度共通ラインナップにも選出された。

「時代劇好きの女子高生」「映画作り」「SF」という要素を巧みに紡ぎ合わせ、これまで恋愛物語や成長譚が定番だった青春映画の新たな扉を開いた今作。2020年の「東京国際映画祭」でワールドプレミア上映を果たしたあと、2021年に劇場公開され、「TAMA映画賞」の受賞など高い評価を得た。「東京国際映画祭」での上映時に、同映画祭プログラミングディレクターを担当していた矢田部吉彦氏を聞き手に、松本監督の作家性や映画への思いを探る。

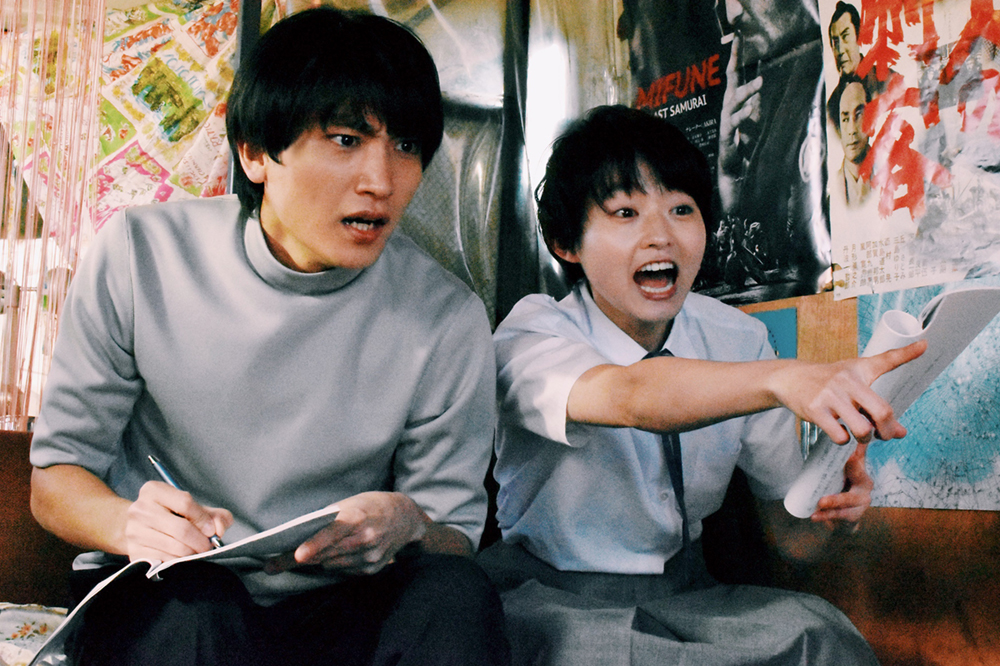

取材:矢田部吉彦 文:飯嶋藍子 編集:飯嶋藍子・原里実(CINRA, Inc.) メインカット:(c)2021「サマーフィルムにのって」製作委員会

東京郊外の市民映画祭「TAMA CINEMA FORUM」が愛される理由

世界とどうつながる?「東京国際映画祭」プログラミング責任者に聞く

恋愛ではない「熱さ」を描く青春映画

――脚本は、劇団「ロロ」を率いる劇作家の三浦直之さんが担当していますが、この物語はもともと存在していた戯曲なのでしょうか?

松本:映画のためにつくったものです。三浦さんとは2016年くらいから知り合いで、青春モノの短い動画を一緒に多くつくっていたこともあり、今度は長編をつくりたいねという話を2年ほどしていたんです。そこでいざ打ち合わせをして、その日に考えたことがほとんど今作の骨子になっています。

――「女子高校生と時代劇」という組み合わせ、「映画づくりについての映画」というアイデアもそのときに出てきたのですか?

松本:そうです。まず、物語を展開させるメインの推進力として恋愛を据えたくなかった。また、日本には中高生の「部活動」を題材にした映画が数多くあるなかで、その系譜で新しいものをつくりたいという思いもありました。

(c)2021「サマーフィルムにのって」製作委員会

――「時代劇が好きな映画部の高校生」という設定はどのように生まれたのですか? いま、日本の若い人は時代劇を見ないというイメージがありますが。

松本:たしかに、劇場公開前に高校生向けの上映イベントをやりましたが、そのときに聞いた限りでもいまの高校生はほとんど見ないそうです。ただむしろ、あまり女子高生が選ばなそうな題材を劇中映画にもってきたほうが、変な「ねじれ」が生まれて面白いんじゃないかと思ったんです。

いろいろ話し合っているうちに、三浦さんが「未来から来る男を劇中作の主演にする」とポロッと言ったんですよ。それが時代劇とすごく相性がいいなと思いました。「未来人が時代劇だと思って現在に来る」「主人公たちが昔のものに思いを馳せる」……2つの時間軸が面白く交差しそうですし、日本の部活映画でSF要素が入ってくる作品はあまりないので、観たことのないパワフルなものが生まれそうだなというワクワクも強かったです。

――タイトルの『サマーフィルムにのって』には、どのような意味が込められているのですか?

松本:「過去に創作したものが未来の人に届けられる」という意味で、映画ってタイムマシンと似ていると思ったんです。そこで、「タイムマシンにのる」と語感をかけたタイトル『サマーフィルムにのって』と名づけました。

劇中に潜む、過去の青春映画へのオマージュ

――劇中にはさまざまな映画へのオマージュが含まれています。時代劇のなかでも特に『座頭市』シリーズ(1962〜)をモチーフとして選ばれたのはなぜなのでしょうか?

松本:劇中でも取り上げている『座頭市物語』(1962)を観たときに、主人公の市と平手造酒の関係が、すごく不思議で魅力的な関係に感じたんです。友情を育みつつ、ライバルでもあるという関係が、ともすると恋愛のような……いまでいう「BL」のようにも見ることができて(参考:ガンダムもBLも? 奥深い時代劇への入門ガイド)。

――『座頭市物語』の市と平手造酒の関係が、劇中のハダシと凛太郎の関係、そして劇中劇の登場人物の関係につながっていくわけですよね。『座頭市』シリーズ以外に参考にした映画はありますか?

松本:まず、細田守監督のアニメ版『時をかける少女』(2006)のようなひらけたエンターテイメントにしようと話していました。また、90分程度の映画にしたいと思っていたのでプロットの参考に『ウォーターボーイズ』(2001)を観ました。

松本:あとは、『東京上空いらっしゃいませ』(1990)。死んだ女の子がいずれ天国に帰らなくちゃいけない、というタイムリミットが効いた映画です。タイムリミットと青春は相性が良く、この組み合わせは今作にも通じています。それに加えて、個人的に「急に始まるダンスシーン」がすごく好きで。脈絡はないけど一生覚えているようなシーンを今作にもどうしても入れたかったので、ラストシーンの参考にしました。

部活映画だとウェス・アンダーソン監督の『天才マックスの世界』(1998)。終盤で登場人物がみんな横並びで座っている様を横ドリー(移動撮影)で撮っているシーンがあるのですが、まったく同じ構図で撮影しました。誰も気づいてくれなくてちょっと寂しかったです(笑)。

――それは気づきたかった!(笑) ぼくが作中でいちばんグッときたのは、登場人物のひたむきさです。モノづくりに対するひたむきさはもちろん、10代の情熱の美しさがすごく伝わってきました。

松本:その純粋さは若い頃にしかないものだと思うので、とても重視しました。あと大切にしたのは、好きなものがあるということ。ぼく自身、映画や本、いろんな創作物、好きなものに救われてきました。時代劇で人生が変わったハダシと、ハダシの映画を観て自分の好きなもののために「時をかけて」やって来て映画を撮ることになる凛太郎の姿をとおして、好きなものがあることの力を伝えたいと思っていました。

(c)2021「サマーフィルムにのって」製作委員会

実際にモノづくりが好きな俳優をキャスティングしたこだわり

――ほとんどの出演者が10代で若手が集まっていますが、キャスティングに関して気をつけたことはありますか?

松本:友達同士の空気感をつくってほしかったので、「この子たちは仲良くなるかな?」という部分をすごく見ました。伊藤さんが最初に決まって、ビート板役の河合優実さん、ブルーハワイ役の祷キララさんは、演技を見るというより面談をしたんです。そこで2人のモノづくりに対する気持ちを知って、メインの3人を引き合わせたいと思いました。

クランクイン前日には、ぼくからみんなに手紙を書いて「みんなで話して正解を見つけたいから、一緒に探しましょう」と伝えました。実際にキャスト同士仲良くなってくれましたし、ぼくにも現場でいろいろ相談をしてくれました。

(c)2021「サマーフィルムにのって」製作委員会

――彼らは映画のなかで映画を撮りながら、その映画自体も一緒に撮っていたんですね。そもそもなぜ伊藤さんがハダシに合うと思われたんですか?

松本:もともと、演技もダンスもすごく上手で、表現力も身体性もある方だと思っていました。また、ファッションや写真、映像などジャンルを越えた作品を展示する個展を開催されたりもしているので、モノづくりが好きそうなところもハダシに合うなと思いました。

――凛太郎役の金子大地さんは最近出演作の多い急上昇中の役者ですが、金子さんはどんな経緯でキャスティングしたのですか?

松本:凛太郎の役は誰がいいのかずっと悩んでいて、全然決まらなかったんです。そんなときに金子くんの写真をたまたま拝見して。カメラ目線でただ立っているだけの写真なんですけど、その出で立ちの魅力にビビッときました。撮影を通じては、「受け」の演技に感銘を受けました。伊藤さんを立たせつつ、しっかりと物語を進行させてくれる役を担ってくれて。ラストで伊藤さんと1対1で対峙するシーンには説得力がありました。

――まさにクライマックスのシーンですね。あのシーンは最後に撮られたんですか?

松本:ほぼ最後です。それまではみんなでわいわい楽しく撮影していましたが、コロナのこともあり、他のキャストは2人を残して先に東京に帰っちゃったんです。あとで聞いたら伊藤さんはみんなとの別れが寂しすぎて、劇中のハダシと凛太郎との別れが重なり、とんでもない気持ちになっていたそうです。最後のカットを撮る直前に話しかけにいったのですが、誰も近づけないくらい集中しきっていて。金子くんに「金子くんが伊藤さんに負けちゃったらシーンが成立しないから」とハッパをかけにいきました。

最終的に2人とも、「これしかない!」という芝居をしてくれて、ぼくはスタートとカットを言っただけ。役者2人だけの力で世界ができあがっているとき、監督は何もできないんだなと実感しました。

「映画を鑑賞するという行為は、今後むしろ特別なこととして輝くはず」

――魅力的なシーンがたくさんあるのですが、振り返って印象に残っているシーンがあったら教えてください。

松本:クランクインしてすぐは、自分にとって映画を撮るのが初めてというのもあり、果たして面白くなるのだろうかとそれほど自信がなかったんです。そんなときに、ビート板とハダシがお互いの名前を大きな声で呼び合うシーンを撮影したのですが、その声を聞いて「絶対大丈夫だ」と思いました。

名前を呼ぶだけのシーンだけど、この2人は本当に親友なんだということがすぐにわかったし、この人たちが出てくる物語だったらみんな観たいと思ってくれると感じて。そのあとに土手で3人でチャンバラをするシーンを撮り、さらに「ああ、もう全然大丈夫!」と思いました。

――観ている側も3人でチャンバラするシーンで一気に引き込まれます。彼女たちの青春映画でありながら、監督自身の若き日の映画づくりへのノスタルジーや実体験も込められているのかなと思いましたがいかがでしょう?

松本:実体験ということだと、大学のときに映像を撮る授業で、初めてハンディカムと編集ソフトの使い方を教えてもらったんです。撮影したときは「こんなもんかなあ」という感じだったのですが、なんでもないものをつなぎ合わせて編集したときに「めちゃくちゃ面白い!」と思いました。映像のマジック、時間芸術の魅力に初めて触れて、「創作って面白い。みんなでつくるとこんなに面白いんだ」と感じたことを強烈に覚えています。今回、映画づくりの映画として、編集のシーンもカットせずにちゃんと見せたいと考えていました。

――作中では、映画の未来に対する危機感も感じられます。いま、YouTubeやTikTokなどの短い映像が台頭し、早回しで映画を観る人も増えるなかで、長く集中して観てもらう映画をつくることに対してどんな考えを持っていますか?

松本:今作の企画を考えた2018年頃、スマホで観るドラマ制作の依頼が結構ありました。ぼくとしては映画を撮りたいと思っていた時期だったので、短いものが求められる流れがきている状況は当時はネガティブに捉えていました。

でも、最近はポジティブな気持ちです。というのも、短い映像に慣れている人が、わざわざ労力を惜しまず映画館に行き、映画を鑑賞するという行為は、むしろどんどん特別なこととして輝くんじゃないかという気がしていて。そういう特別な存在は淘汰されないし、その力強さは消えることはないのではないでしょうか。

松本壮史

1988年生まれ、埼玉県出身。CM、ミュージックビデオ、ドラマなどの映像監督。主なドラマ作品に、『青葉家のテーブル』『ガールはフレンド』など。監督したミュージックビデオ『江本祐介/ライトブルー』が「第21回文化庁メディア芸術祭」エンターテインメント部門審査委員会推薦作品に選出。2021年『サマーフィルムにのって』が「第33回東京国際映画祭」特別招待作品に選出。

「オンライン日本映画祭2022」実施概要

主催:国際交流基金(JF)

実施期間:2022年2月14日〜2022年2月27日(2週間)

配信作品:『サマーフィルムにのって』はじめ全20作品(国によって一部作品配信不可)

配信場所:日本映画発信ウェブサイト「JFF+」内特設ページ

視聴料:無料(視聴に際してはユーザー登録が必要です)

開催国:韓国、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、インド、ネパール、バングラデシュ、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、エクアドル、ペルー、イタリア、スペイン、ドイツ、ハンガリー、エジプトの全25か国(日本からの視聴は不可)

字幕言語:最大15言語