私たちが鑑賞するアニメの裏側では、どんな人が、どんなふうに作品に向き合っているのだろうか。その制作の裏側を垣間見ることができるのが、2022年5月に公開された映画『ハケンアニメ!』だ。アニメ業界の「覇権」を握る作品をつくるべく奮闘する仕事人たちの姿が、リアリティーたっぷりに描かれている。

監督を務めたのは吉野耕平氏。長年CM制作に携わり、2020年には『水曜日が消えた』で長編映画監督デビューを果たしたほか、新海誠監督作『君の名は。』(2016年)にはCGクリエイターとして参加した経歴を持つ。

実写とアニメ、両方の世界で活躍してきた吉野監督にとって本作は、「ようやく本腰を入れてアニメに関われた作品」だという。ストーリーやキャラクターを描く際に大切にしたポイント、演出面でのこだわりなど、お話をうかがった。

取材・文:石澤萌(sou) 編集:森谷美穂(CINRA, Inc.)

ハードルの高かったアニメの制作に、実写映画の劇中劇で挑戦

——吉野監督はもとより、原作となった小説『ハケンアニメ!』の映画化を希望されていたそうです。アニメに関する作品をつくりたいと思ったきっかけはなんだったのでしょうか。

吉野:小さい頃からスタジオジブリの宮崎駿監督作品や、『新世紀エヴァンゲリオン』などの庵野秀明監督作品を見てきたことが大きいです。ぼくは1979年生まれなのですが、このくらいの世代の日本の映像作家って、ほとんどがテレビアニメから影響を受けていると思います。ぼく自身もまさにそうで、特徴のある面白い作品に触れたことで、アニメへの興味や「アニメ作品をつくってみたい」という気持ちがじわじわと生まれていきました。

吉野:ただ、アニメ作品は1人でつくるにはかなりハードルが高い。短編の実写映画やCGアニメは、PCやソフトを活用すれば個人でも比較的つくりやすいのですが、テレビで放映されるようなセルアニメは作業行程が多く、制作にかなりのエネルギーが必要です。なので、やりたいという気持ちはありつつも、『ハケンアニメ!』のお話をいただくまでは立ち向かう勇気を持てませんでした。

——『ハケンアニメ!』は実写映画ですが、『運命戦線 リデルライト』『サウンドバック 奏の石』というオリジナルの劇中アニメが登場します。実際にアニメ映像をつくってみて、どう感じられましたか?

吉野:今回は劇中アニメの制作をお願いする、プロデューサーや原作者のような立ち位置で携わらせてもらいました。それはそれで楽しかったんですけど、一番楽な、ある意味守られたポジションだったなとも思います。

同じ映像でも、実写とアニメは工程も作業もまったく違います。難しそうに見える修正が簡単で、簡単に見える修正がじつは難しいといったことも往々にしてある。今回アニメ制作の様子を実際に見て、歯車をうまく噛み合わせて作業を進めるにはエネルギーが必要だし、アニメにはアニメの宇宙が広がっているのだと実感しました。

完成するまでわからない、アニメ制作の難しさ

——実写パートとアニメパートが入り混じるかたちは、きっと演出面でも苦労されたのではないかと思います。

吉野:後半になるにつれてアニメの内容と現実のシーンがリンクしてくるんですが、アニメが完成するまでどうなるかわからなかったのが心配でした。実写の撮影を先に終わらせることになったのですが、最後は画面越しにアニメを見ているシーンが続くんですよね。だから、プランを立てても、そこにアニメ作品がはまったときに果たして感動するのかわからなくて。

実写の撮影現場では完成に近いものが目の前で展開されるので、そのぶん頭のなかで想像しやすい。でも、アニメの場合は色や背景、効果音など、バラバラのパーツを少しずつ積み上げながら進めていくことが多いです。最後にすべてのピースがはまるのを信じながら進めるためには、経験を重ねる必要があるのだと感じました。

吉野:また、実写はその場ですぐに撮り直すことができますが、アニメの場合は一度できあがったものを修正するとなると、下手したら何十枚・何百枚も描き直すことになってしまいます。そうした修正に対する手間の違いには気をつけていたつもりですが、結局スタッフにはかなり無茶なお願いをしてしまったところもありました。

2人の監督の葛藤を、別の職業でも共感できるよう描いた

——作中では、アニメ制作のプロたちがさまざまな人と協力し、ときには衝突しながらも作品をつくりあげる喜びが描かれていました。吉野監督はこの映画を通して、どのようなことを伝えたいと考えていましたか?

吉野:監督と呼ばれる立場になったときにぶつかる壁や戸惑いを、ほかの仕事をしている人にも共感してもらえる描き方を意識しました。

こうして日夜仕事に挑み続ける人がいること、そして、観客の方々自身もそのひとりであること、大変なことも多いけど働くって悪くないよね、というメッセージが伝えられたらいいなと。お店の店長やプロジェクトリーダーのように、監督とはまったく違う仕事をしていている人にも映画を見て「こういうことあるよね」と思ってもらえるよう、より伝わりやすい表現を心がけています。

——新人監督である斎藤瞳(吉岡里帆)、「天才」と称される王子千晴(中村倫也)の2人は対照的に描かれています。キャラクター設定を練る際に、ご自身の「監督」としての経験も反映されましたか?

吉野:ぼく自身、映像作家やCM監督として十何年というキャリアを歩む一方で、映画監督としては1作目を撮り終えたばかりのタイミングだったので、斎藤監督と王子監督両方の気持ちがよくわかりました。映画監督としては新人で、斎藤監督と同じように、映画業界に最初に飛び込んだときぶつかりがちなことには、だいたいぶつかっていましたね。

ちょっとずつ経験を積んでいくと「こうすればもっとうまくいく」ということもわかってきますが、すぐに気づくのはなかなか難しい。そんなふうに、キャリアを積んだ王子監督が斎藤監督を見て感じることや、憧れでありライバルの王子監督を見て斎藤監督が感じていることがちょうど想像しやすい時期だったんです。

——吉野監督も、斎藤監督のように壁に直面することがあったんですね。

吉野:そうですね(笑)。まさに斎藤監督のように、自分の描いたコンテにこだわったり、少しでもプランからズレると許せなくなってしまったり……。そんなときは、まわりの人が全員敵のように感じてしまうこともあります。そういう視野の狭い状態から徐々に経験を積んで、押さえるべきポイントや人に委ねる大切さがわかってくる姿を描きたいと思っていました。

誰しもが、心のなかに大事なアニメを抱えている

——作品をつくるうえでアニメ業界の方々を取材されたそうですね。制作現場を実際に見て、作品に反映させた部分はありましたか?

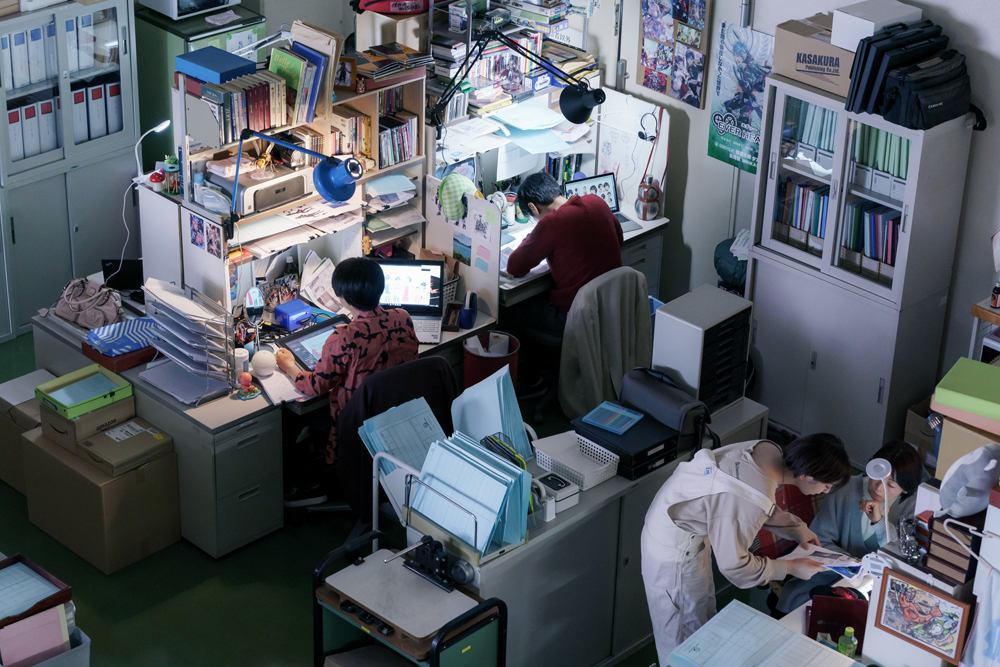

吉野:たくさんあります。オフィスの様子でいうと、とにかく物が多いとか、机一つひとつの個性が強いなとか。きっと人間のなかでも個性の強い人たちの集まりだから、些細な部分に考え方の違いが出てくるんですよね。

また、アニメ監督の方々とお話ししたこともいい経験でした。原作でも瞳監督を描く際に参考にされていた松本理恵さんとお話しした際は、昔の東映アニメの社屋の様子や雰囲気についてもうかがえたので、当時のような世界観もできるだけ映画に反映しようとしています。

吉野:いろいろな方とお会いして思ったのは、クリエイターも「普通の人」の延長線上にいるのだということです。手の届かない別世界の住民ではなくて、電車の隣の席に座っている人やファミレスで仕事している人みたいに、同じ時間を生きているなかで、別の道で戦っているだけなのだと。だから作中でも、斎藤監督が電車通勤をしている様子を描くことで、話題の作品をつくるような人ももしかしたら自分の身近にいるかもしれない、ということを表現したかったんです。

——作中で斎藤監督と王子監督が対談するシーンでは、「1億総オタク化」という、アニメを見る人全員を「オタク」と決めつけるような言葉に反発し、王子監督が「現実を生き抜くための力の一部として作品を必要としてくれる人に届けたい」と強く主張していたのが印象的でした。吉野監督ご自身は「オタク」という存在をどのように捉えていますか?

吉野:「オタク」という言葉は、時代と共にさまざまな意味で使われてきたと思いますが、それがメジャーになっていくと同時にかつて「オタク」と呼ばれていた人々が、新参者のアニメ好きを排除するような動きも一部で始まってしまってるんじゃないかと思っています。作中でも、アニメーターの並澤和奈(小野花梨)が、仕事でアニメに関わるようになった市の職員・宗森周平(工藤阿須加)に「リア充(現実世界が充実している人)だ」と言っていました。

ぼく自身もオタクと呼ばれる側でしたが、個人的には「あいつはオタク」「オタクじゃない」とかじゃなく、みんなそれぞれが自由に、それぞれの距離感でアニメを楽しめればいいなと思っています。王子監督が「1億総オタク化」を否定したのも、アニメが好きな人をすぐに言葉にあてはめようとするのが嫌だったんじゃないかな。

吉野:言葉で対立構造をつくると、考え方としてはわかりやすいかもしれませんが、どんな人にも好きなアニメはあるんじゃないでしょうか。そういう意味では、『ハケンアニメ!』で最初に悩んだことは、この作品が人それぞれの「聖域」を踏み荒らしてしまうんじゃないかということでした。

——「聖域」ですか?

吉野:誰しもが、人には簡単に話さないような「聖域」とも呼べる芯の部分に、自分にとって大事なアニメを抱えていると思うんです。日本の覇権を争ってきたアニメはきっと、多くの人の心に残っている。その人たちに劇中作を、「こんなの覇権をとるようなアニメじゃない」と言われないよう表現しないといけないという緊張感がありました。

日本でしか見られない、アニメ制作で活躍する人々の様子を楽しんでほしい

——上映後の反応を見て、吉野監督が感じていた心配は払拭されましたか?

吉野:思ったほどは嫌われなかったです。それはスタッフが非常に優秀だったからですよね。本当に日本一のアニメをつくることにはさすがに挑めませんでしたが、見た人が少しでもリアルに「覇権を争うようなアニメだ」と感じられるよう、かつて話題になったいくつかの作品の要素を混ぜるなどして、みんなが好きなアニメを無意識に感じられるよう意識しました。元になった作品を愛する人は、応援してくれたんじゃないでしょうか。

——最後に、『ハケンアニメ!』が「日本映画祭」で上映されるにあたり、どんなふうに作品を受け取ってほしいですか?

吉野:最初にプロデューサーとも話していたのは、海外の人でも「日本のアニメはこういう舞台でつくられているんだ」ということがわかる、後々にまで資料になるような作品をつくろうということでした。絶対にほかの世界では見られない、日本独特のつくり手たちの空気を感じてほしいですし、その風景の1つを楽しんでほしいです。

「日本映画祭(JFF)」開催スケジュール

<カンボジア>

第8回カンボジア日本映画祭

2022年12月2日~2023年2月5日

<フィリピン>

日本映画祭

2023年1月20日~2023年2月22日

※『ハケンアニメ!』の詳しい上映スケジュールについては「日本映画祭(JFF)」のウェブサイトをご覧ください。

吉野耕平

1979年生まれ。広告のプランナー / コピーライターを経て映像作家として独立。CMやMV、短編映画の制作に携わった後、『水曜日が消えた』(2020年)で長編映画監督デビュー。新海誠監督作『君の名は。』(2016年)ではCGクリエイターとして参加している。